二舅会看病,但不治“内耗”

一夜间,朋友圈几乎都被“二舅”刷屏。一则《回村三天,二舅治好了我的精神内耗》的视频,让大家认识了一位身体落下了残疾、但在很多领域富有天赋的农民。在转发“二舅”的人群中,该有相当一部分人,联想到了自己认识的哪位亲友,或是自身熟悉的某种环境。

作者/路迟

他们大概过着与二舅很相似的人生。由于出身底层,抵御风险的能力始终很低,早年经历过一些不幸,但不足致命;也可能得到过一些上天垂怜,却不足改命。漫长的生活,让人活得像一头牛,低头沉默耕耘终生,慢慢变老。

他们的人生,谈不上“成功”,但也谈不上“失败”,不算光鲜,但绝不能说是无意义。最重要的是,在劳动本位和传统美德的框架中,他们是值得尊敬的。

二舅坐在门口

《二舅》的爆火具有偶然性。

严格意义上,它不属于文学创作,用今天的话来说,它应该属于非虚构叙事,它也不是新闻报道,因为没有呈现超出常人经验的非规律性新鲜事态。

从新媒体与传播学的角度,《二舅》的成功“出圈”,与作者本人的文学素养及叙事技巧分不开。不论在视频拍摄方面,还是旁白的讲述方式、对应关系,以及后面专门整理出来的文本,《二舅》都是一篇阅读体验感极佳的,具有文学启迪性的作品。真实而不缺戏剧性,简凝而流畅。

得承认,当城市人和现代生活方式分走了太多聚光灯和讨论,当有镜头再次对准乡村和底层,从审美角度而言,《二舅》也是新奇的。

截至7月27日,视频播放量已超过2000万

当人们看倦了流量明星的一地鸡毛,对充斥着“kpi”、人际关系、各式行业潜规则的快节奏生活不堪重负,“二舅”犹如一股清流,你不认识他,他不认识你,但这并不重要,重要的是,那11分钟视频让我们静下来,三四千字的文字让我们思考,像一针温柔注射的肌肉松弛剂。不仅缓解了“精神内耗”,也缓解了身心疲劳。

据悉,视频作者是一位历史老师,他以一种轻松、随意的心态去对准一个自己熟悉的人,一个来自原生环境的安静平凡的人,且用自己在“现代文明”里积累的视角,去进入一个乡土人物。即便,这个人物其实多年来一直在那里,十年前的二舅和今天的二舅没有什么不同,不同的只是探望他的视角和心态。

视频爆火后,视频作者在微博称希望让二舅和姥姥安静生活

因此也可以说,《二舅》是一次城市文明视角对乡村的窥视,即便这窥视是善意的、柔软的及尊重的,它依然是一种窥视。

二舅自己也许知道自己被千万次转发,却永远不会知道为何自己的生活忽然就“火了”。

但这同样不重要,人们关心二舅是否申请到了残疾证,但更关心自己精神里那个残缺的“二舅”。它扮演着一种反向励志的角色,给这两年普遍面临一定困境的我们,带来了一份慰藉。

“很苦很善良”

余华在上世纪九十年代写完的《活着》,直到今天仍然高居华语文学畅销榜首。不论在豆瓣书单,还是大中小城市的书店畅销榜单上,一本《活着》定被摆在显眼位置,像一剂主流叙事的定海神针。

文学评论家许子东认为,《活着》受到几代人青睐,自有一种苦难叙事的文化基因:“只有厄运,没有坏人。很苦很善良,因为很苦,就有无尽的共鸣;因为很善良,就有无穷的希望。”

希望并非来自苦难本身,而来自对苦难的悉数接受和忍耐,并对自身心态的漫长调整。

二舅的一生,就是典型的“很苦很善良”的一生。

早年天资聪慧,但不幸因村医打错针造成了身体残疾,被唯一的上升渠道——高考排除在外,二舅只好继续当农民,照顾着生活不能自理的老母亲,兼顾着村里几百位老人的物品维修工作,他忍受贫穷,却愿意掏空十几万积蓄给养女买房。

“只有厄运,没有坏人”的叙事调动起了公众的同情心,而对主观能动性的充分发挥,则调动起了大家的佩服和赞叹。

不过,后者本质上是依附于前者的。

要提到生长在农村的残疾人,生活在贫瘠环境里的“坚强意志”者,仍然不得不提余秀华。余秀华笔下的乡土与李子柒镜头里的村庄,自然有着云泥之别,甚至仿佛并不存在于同一个世界,但她们的共同点是,都以一种解构具体的方式,传递了一种抽象的“诗意”。

纪录片《摇摇晃晃的人间》中的余秀华

建立在苦难之上的“诗意”,如二舅与余秀华,是一种精神性的慰藉,只是两者对待和消解命运的方式不同。

二舅前半生是被偶然“毁掉”的。一次误医,终身残疾,如此大事,在作者镜头下和语气里只是轻描淡写的略过,事实上在大多数乡土苦难文学里亦如此,因为不论是作者还是读者都知道,诸般命运,在广袤乡土,并不稀罕。

看似命运弄人,但细细扒开,又不仅仅是命运,不仅仅是偶然。

村医不会治,打错了针,他们生活的时代就是如此简陋;因为身体残疾而无法再继续回到“读书改变命运”的路上,彼时的经济发展和社会福利水平与今天是云泥之别;用今天的城市视角来打量,上面几代人的真实生活已经陌生得令年轻人难以理解,看到过去可以反思今天……每一样都必须“向后看”,而不仅仅是乐呵呵地“向前看”。

落下残疾前,二舅也是村子里的天才少年

可因为二舅不仅苦,而且善良,或是无知,让他选择受着,按照自己剩下的能力去努力生活,他受着,生活着,本质上是一种被时代洪波推着走的浮萍宿命。

可恰恰因为这股劲,将他从现代人置身的功绩社会洪荒脱离出来。

瞧瞧今天大行其道的“内卷”“躺平”学,各种充满无奈自嘲的“做题家”,普通人对自己的未来和生活充满了迷茫,十年前的励志鸡汤不再管用了,在大大小小的考场上铆足劲往前冲,是否还有意义?

人们需要另一种版本的故事来自我解释。

当然,“二舅”们当中也有少数幸运儿,同时拥有运气、天赋,也足够努力,走出原生乡土,一路升学奋斗,克服“做题家”的自卑心理,进入大城市工作,甚至博出一番事业天地。

从功利主义的角度,我们称他们“成功”“励志”,点个赞,但没转发的必要。

那是已经过时的叙事了。是十年前的《中国合伙人》或今年的《奇迹笨小孩》,又或是,前段时间上过热搜的一篇博士论文,论文作者来自大凉山贫困地区,一路艰苦求学,自强不息,克服万难,最终一步步走出大山,进入名校,追寻星空梦想。

字字饱含热泪,但并不控诉,不埋怨,这是能为大多数人所共情的。

但这些都不是《活着》。“活着”叙事模板之所以畅销经年,必有着更持久、隐秘的原因。在每个人内心深处都有一个罅隙,在那里,没有“出人头地”的苦难,可能挑拨出一些同情,一些恻隐,一些感喟和一些“庆幸”。

“无为”的阿甘

人类的历史,主要由苦难构成,如果把艰难也视为小型苦难,那么人的生活亦复如是。

就像爱情一样,“苦难”是全世界文学叙事的重要母题之一。而对中国文学而言,“苦难”更有一份创伤性反思的历史厚度和精神谱系传统。

从中学生必读的路遥,到六七十年代一批作家孜孜不倦的乡土叙事,农村没有祥林嫂,但有沉默的福贵。

不论城市如何发展,技术如何进步,始终存在一些远离舆论中心的地方,在那里,人们活着,就仅仅是为了活着。

脱离文本回到现实,二舅也许同样会幻想,会无奈,会渴望奔跑,或许也曾想方设法为自己谋取正当权益,比如弄到残疾证。

但短短十分钟的视频呈现不了那么多具体而微的“生活”,它只能呈现一个相对静态的“活着”,不为了什么,“不为”,即“无为”。

或者说,他的“有为”都是建设性的,是在有限的生命里发光发亮,为他人奉献,对于自己承受的,则云淡风轻,继续承受。

一个相似的人物,出现在近日上映的电影《隐入尘烟》里的主人公马有铁身上,这号人物唯一招致的批评和质疑,就在于其真实性:现实中,真正被生活所困的底层,可能这么无条件、无尽头地单纯善良吗?

如果二舅被搬到大荧幕上,不知是否也会成为一个马有铁式的人物——不像一个有愤怒和欲望的真实人物,而是更像受苦受难的圣人,为民间叙事提供某种土地信仰的原型。

电影《隐入尘烟》中的马有铁和曹贵英

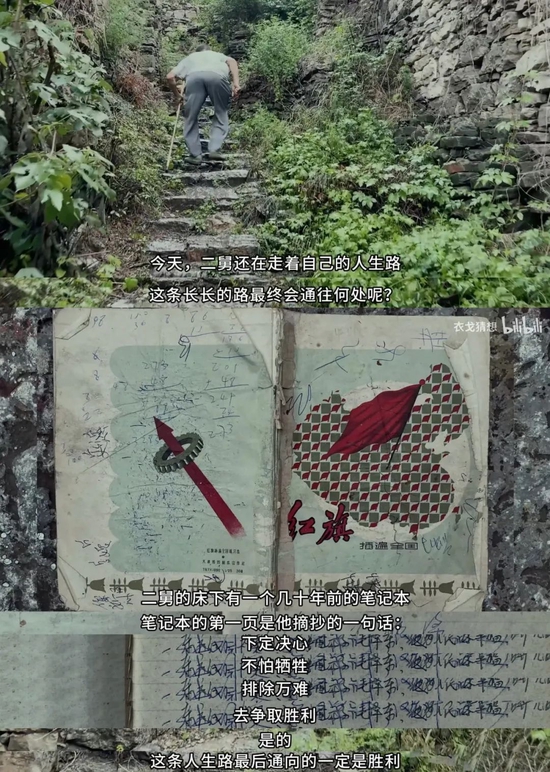

有朋友说,二舅传递出来的精神力量和阿甘有相似之处,乍听似乎与“无为”哲学大相径庭,但转念一想,二舅的确是一种“反向”的阿甘:都是用主观的精神力量去对抗并不如意的生活,即他写在日记本里的那句:“下定决心,不怕牺牲,排除万难,去争取胜利。”

不过,这句振奋人心的“争取胜利”,是作者对二舅的升华和敬仰,却未必是二舅本人指导自己人生的精神准则。

说白了,普通人,谁想这么多。

需要注意,二舅本人不属于这副文本的创作主体,他只是创作素材。在创作者和受众共同搭建的“阿甘式”语境里,二舅的主观能动性指导了他的绝大部分生活,因为“不回头看”,因为乐观和接受(也可以忍受),即便这么难,却也“活出了我们向往的饱满人生”。

二舅会做很多修理工作

可是,他真的“饱满”吗?

作者和读者对“饱满”的定义,依然是一种唯心的精神意志。“第二快乐的人就是从不回头看的人”,这是二舅得以“治愈”大部分人的精神内耗的关键哲学,它“不回头看”依然是一种“无为”,也是一种无奈。

结合二舅足够有长度的人生经历,这话乍听醍醐灌顶,胜读十年书。

可是,如果要“不回头看”才能“快乐”,且不说首先预设了每个人的过去都不堪回首,没有回味和依存,只有无奈和苦楚,更重要的是,它实实在在就是一句鸵鸟式的归因——过去的就让它过去吧。

但二舅本人可能压根没想过什么“准则”,他脑海里装的,只是每日柴米,是天公和地母,是“活着”。

二舅和宁宁

本子里大部分的内容,都是生活的柴米油盐,分分角角。这些对二舅而言是生活的主体,但对观众而言,并不能构成精神宝藏予以取用。

二舅不是救命草

最后谈谈《二舅》成为爆款的必不可缺情感要素:治愈了大多数人的“精神内耗”。

所谓的“内耗”,在心理学上而言,是与“外化”相对应的精神状态。专业术语里的回避型人格障碍、自闭症,都属于内耗型人格,但日常人们常用来自嘲的,“什么也没干却身心俱疲”,总是想太多、焦虑、抑郁……

被二舅治好“精神内耗”的那批人,是与“二舅”相对应的,城市写字楼里的“Cindy”和“Jackson”,是流连都市职场却发现生活并不遂意的白领蓝领,或仅仅是沧海一粟的北上广漂泊者,做着底层的工作,渴望更多的成就与尊严。

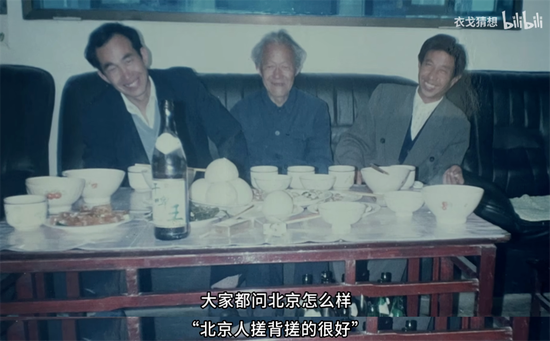

二舅曾在北京混得风生水起

这帮人的“精神内耗”,是置身异乡的漂泊迷茫,是为了应付庞杂的人际关系和工作压榨而感到力不从心,是物质与信息膨胀时代带来的情绪堵塞,总而言之,是对当下生活的暂时性厌倦与疲惫,以及衍生出来的逃离的欲望。

注意,是“暂时性”的逃离欲望。如果有条件,人人都想去探望一次二舅,跟着他一起干干活儿,在乡村的田野上走一走,用带着牛粪味道的天然空气,洗涤一下你被城市浓烟污染的内心。

但这依然只是你自己人生的一次短暂调剂,是一种回避式的缓冲。

当你从二舅那里汲取了些“无为”“淡然”的精神营养,还是得回到自己的生活,去应付那些真正让你焦头烂额的情形,比如考试失利,应聘落榜,“35岁危机”,买不起房,或者买到烂尾楼……

这些都是因为有机会,所有才有苦恼。二舅没有机会,他不再能参加考试,没有文化,不会经历失恋,也不考虑买房。

六十六岁的二舅和八十八岁的姥姥

说真的,有几个人愿意与二舅交换人生?

治好他人“内耗”的二舅,也一定不懂“内耗”是什么。

他的确呈现了一种平静而不假思索的生活,能予人鼓舞,传递了一种向外延展而非向内损噬的精神状态。

只是,这份平静所能倚赖建立的重要根基,还是“没得选”。

我们很难否认,二舅带来的“治愈”里包含着大量同情,甚至包含对自身生活的“降维庆幸”——你看,他那么苦,都能从苦难中提炼精神力量,相较之下,我的生活幸福多了,还有什么可抱怨的?

这种公共情感从来不新鲜。

维特根斯坦告诉人们:“只有我知道我是否真的疼,别人只是推测”,我们没办法代替具体的“二舅”去消解或是感受内心的苦结,同样不可能用抽象的“二舅”去虚化必须面对的属于自己的人生。

在一种“小布尔乔亚”的窥视语境里,人们一面致敬,一面同情,一面回望自身,感到庆幸。

这份平衡达成的必要条件,是主人公的境遇继续,如果他的处境变好了,甚至好于大部分人,或许就会变成令人厌恶的祥林嫂,或是充满讽刺意义的华老栓。

平凡而乐观,落魄而不潦倒,守着一方天地,不必为房价、裁员、恋爱苦恼,这是当代人自己给自己注射的镇魂针,是另一种形式的鸡汤。

“躺平”和“佛系”哲学从城市小中产圈层的自嗨蔓延到乡村,入侵了那部分“没得选”的人生,这不够真实,也不够有力量。

世间有千千万万个二舅,但没有一个是人们想象中那个样子。

(文中配图来源于网络)

热门评论

>>共有0条评论,显示0条