芯片法案,终告破产

当特朗普政府宣布将《2022年芯片法案》的补贴转化为股权投资时,这不仅仅是一纸政策细则的调整,而是标志着美国半导体产业战略的重大转向。

原本,《芯片法案》以数百亿美元的财政补贴为诱因,试图通过“自由市场激励”的方式吸引英特尔、台积电、三星等企业在美国本土建厂扩产,重振其日渐空心化的制造业根基。然而,短短三年后,这一政策已经演变为政府直接持股、深度介入企业经营的模式,其背后折射出的是政策目标从“市场修复”到“国家掌控”的急剧蜕变。

这一变化的戏剧性不仅在于操作层面的突兀,更在于其与美国长期倡导的“市场至上”形成了鲜明对比。华盛顿一边高举自由竞争的大旗,批评他国的产业补贴和国家资本主义;另一边却在关键时刻选择了以国家之手介入最核心的科技企业。可以说,《芯片法案》的演进过程,已经成为美国产业政策史上最具讽刺意味的案例研究。

芯片法案的起源:一个看似完美的计划

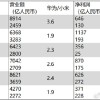

《芯片法案》的诞生源于美国对半导体制造能力衰落的深度焦虑。1990年,美国占据全球半导体产量的40%,但到2020年,这一比例已跌至仅有12%。与此形成鲜明对比的是,台湾地区和韩国分别控制了全球63%和18%的先进芯片产能,而中国大陆的份额也从不足1%跃升至15%。

2020年新冠疫情引发的芯片短缺危机成为了压垮骆驼的最后一根稻草。汽车制造商被迫停产,通用汽车累计损失超过2100亿美元,消费电子产品交付周期延长40-60天。这场危机暴露出美国半导体供应链的致命弱点:关键原材料90%依赖进口,封装测试环节85%产能位于海外。

正是在这种背景下,《芯片与科学法案》于2022年8月正式签署,授权527亿美元用于半导体制造激励,目标是到2030年使美国生产全球20%的尖端芯片。这个雄心勃勃的计划吸引了全球顶尖半导体企业的关注,各大厂商纷纷宣布在美投资计划,总投资额度一度达到3880亿美元。

然而,从设计之初,芯片法案就埋下了失败的种子。它试图通过政府干预重塑全球半导体供应链,这本身就违背了市场规律。更为关键的是,法案的执行过程暴露出美国制造业生态系统的深层缺陷,这些问题不是金钱能够解决的。

英特尔:从最大受益者到被接管对象

英特尔作为芯片法案的最大受益者,获得了高达78.6亿美元的补贴,用于在亚利桑那州、新墨西哥州、俄亥俄州和俄勒冈州建设晶圆厂。这家美国半导体巨头承诺投资1000亿美元,创造数万个就业岗位,被视为美国制造业复兴的象征。

然而,现实却是另一番景象。英特尔在2024年第二季度净亏损16.54亿美元,股价跌破30美元,市值蒸发超过60%。更为严重的是,英特尔在先进制程竞赛中严重落后于台积电和三星,其IDM模式在全球化分工时代显得僵化低效,工厂建设成本比亚洲同行高出40%。

俄亥俄州两座新建晶圆厂的竣工时间从2026年推迟至2030年,新墨西哥州的研发中心项目被无限期搁置。2024年12月,推动英特尔制造能力现代化的CEO帕特·基辛格黯然辞职,新任CEO陈立武上任后立即宣布取消德国和波兰的建厂计划,放缓俄亥俄州项目,并计划裁员15%。

面对英特尔的困境,特朗普政府选择了一个前所未有的解决方案:政府直接入股。美国商务部长霍华德·卢特尼克宣布,政府正在谈判收购英特尔10%的股权,将补贴转化为政府投资。

卢特尼克在接受CNBC采访时毫不掩饰其逻辑:"拜登政府实际上是免费给英特尔钱,免费给台积电钱,所有这些公司都是免费给它们钱。唐纳德·特朗普把这变成了说,'嘿,我们想要用这笔钱换取股权。如果我们要给你们钱,我们也想分一杯羹。'"

这一表态清晰地表明,芯片法案已经从产业扶持工具蜕变为政府控制企业的财务杠杆。英特尔从美国半导体产业的希望变成了政府接管的对象,这种角色转换具有深刻的象征意义。

政府强制要求股权参与面临严重的法律挑战。芯片法案的原始条款并未包含政府股权参与的内容,将已签署的补贴协议转换为股权投资涉及对合同的根本性修改,可能引发广泛的法律诉讼。

更为严重的是道德风险问题。政府作为英特尔的大股东,将不可避免地影响公司的商业决策,特别是在涉及国际业务和技术合作方面。这种安排不仅违背了自由市场原则,也可能损害英特尔的全球竞争力。

台积电:从合作伙伴到潜在目标

台积电获得了66亿美元的补贴,用于在亚利桑那州建设先进芯片制造厂。这家全球最大的晶圆代工厂商承诺投资超过650亿美元,兴建三座工厂,预计将创造约6000个本地就业岗位。

然而,这一“美国产能样板工程”的执行过程却困难重重。最突出的障碍来自文化冲突:台积电的高压工作文化与美国员工的价值观格格不入,美国工人将其管理模式称为“东方血汗工厂的翻版”,而台湾派驻的技术团队则抱怨当地工人缺乏职业精神。

人才供给的断层更令问题雪上加霜。台积电原计划从台湾调派500名工程师,却遭到美国钢铁工人联合会的强烈抵制。工会主席甚至公开指责台积电“把台湾的剥削模式带到美国”。在压力之下,台积电不得不妥协,承诺将本地员工比例提升至85%,但这也直接导致设备调试周期延长、项目进度受阻。

结果是,亚利桑那州第一座工厂的量产时间从2024年推迟至2025年,而第二座工厂更是延后至2027年甚至2028年。与此同时,建设成本一路攀升,技术工人短缺的问题始终无法根本解决。

更大的不确定性来自近期特朗普政府的股权要求政策。继英特尔“率先献身”后,台积电一度被卷入可能被迫转让股权的漩涡。据知情人士透露,台积电高管已私下讨论过“若被要求政府入股,将直接退还补贴”的选项,明确表态不愿接受任何形式的政府控制。

尽管美国商务部后来释放口风,称无意收购台积电和美光的股权,但同时也暗示:“那些没有增加投资承诺的企业,可能需要以股权换取补贴。”这无异于一种赤裸裸的要挟。

最终,台积电通过主动扩大投资规模,才避免了落入政府控股的命运。但这种“胜利”是以巨额财务成本换来的,也让外界清晰看到:在美国做芯片制造,不仅是技术与资金的挑战,更是制度与文化的博弈。

三星:被迫接受的限制条款

三星获得了47.5亿美元的补贴,用于在德克萨斯州泰勒建设先进芯片制造厂。这座投资170亿美元的工厂原计划于2024年投入量产,被视为韩国在美国半导体布局的关键项目。

然而,三星面临的技术挑战比预期更加严峻。该公司在2纳米和3纳米生产方面都遇到了严重的良率问题,环栅晶体管的良率低于20%。这些技术困难迫使三星将泰勒工厂的量产推迟到2026年,大幅削减了员工数量。

更为严重的是设备交付延迟。由于三星尚未获得足够的客户订单,ASML推迟了EUV设备的交付,这些设备每台售价1.5-2亿美元。其他类型设备的订单也被相应推迟,进一步影响了生产进度。

三星虽然获得了补贴,但被迫接受了严苛的限制条款。法案要求三星不得在华扩建14nm以下产能,这直接限制了三星在全球最大半导体市场的业务发展。此外,"供应链透明化"条款要求三星详细披露其技术和财务信息,引发了韩国政府的强烈反对。

这些限制条款实际上是在迫使三星在中国市场和美国补贴之间做出选择。对于三星这样的全球化企业来说,放弃任何一个主要市场都是不可接受的损失。韩国政府也对美国的过度要求表示不满,认为这损害了韩美同盟关系。

三星的补贴金额从最初的64亿美元缩减至47.5亿美元,虽然官方未详细说明原因,但普遍认为与其技术困难和进度延迟有关。这种削减向其他企业发出了明确信号:政府的承诺并不可靠,补贴发放取决于政治考量而非商业逻辑。

美光:内存领域的孤军奋战

美光作为唯一总部位于美国的内存制造商,获得了61亿美元的资助,成为芯片法案在内存领域的唯一重注。这笔资金将用于在纽约州克莱和爱达荷州博伊西建设新工厂,生产尖端的DRAM和HBM(高带宽内存)。

美光的战略重要性不容置疑。在人工智能时代,HBM成为关键瓶颈,而这个市场几乎被韩国的SK海力士和三星垄断,两家公司占据约90%的市场份额。美光希望通过政府支持在这个关键领域实现突破。

美光面临的困境并非制造问题,而是进入HBM领域较晚。该公司直到2018年才开始生产HBM,比SK海力士晚了几年。更为关键的是,美光决定跳过HBM3,直接专注于HBM3e技术,这种策略虽然具有前瞻性,但也增加了市场风险。

目前,美光在HBM市场的份额远远落后于韩国竞争对手。尽管公司对迅速赶上充满信心,但技术差距不是短期内能够弥补的。政府的资助虽然提供了财务支持,但无法解决根本的技术和市场定位问题。

作为唯一的美国内存制造商,美光享受了某种政策保护。政府明确表示不会要求美光提供股权,这让公司避免了被政府控制的风险。然而,这种保护也可能成为双刃剑,过度依赖政府支持可能削弱公司的市场竞争意识。

德州仪器与格芯:传统制造的困境

德州仪器获得了16亿美元的补贴,用于建设三座新工厂,主要生产嵌入式芯片。这些芯片虽然不依赖最先进的工艺节点,但在汽车、家电和各类外围设备中不可或缺。事实上,疫情期间的全球“缺芯”潮,正是由这些传统节点芯片供应不足所引发的。

然而,德州仪器的项目却鲜少获得与其重要性相匹配的关注。相比台积电和英特尔动辄数十亿美元的先进制程项目,模拟与嵌入式芯片似乎显得“不够性感”,难以成为政策和舆论的焦点。但讽刺的是,正是这些“不够先进”的芯片,才是维系日常产业运转的真正基石。美国政府的偏向,折射出其对半导体产业结构理解的片面性。

与德州仪器境遇相似,传统制程巨头格芯的处境同样不轻松。它在芯片法案中获得了15亿美元的补贴,用于新建一座晶圆厂并扩建现有产能。今年6月,格芯又宣布将在纽约和佛蒙特追加160亿美元投资,以提升成熟制程和先进封装能力,并押注人工智能相关需求。然而,即便获得政府支持,格芯依然需要大量自筹资金。考虑到美国在成熟制程领域的整体竞争劣势,其未来发展依然存在巨大不确定性。

至于芯片法案的其他受益者,如Wolfspeed,处境更为艰难。Wolfspeed专注于碳化硅芯片,虽获得了一定资助,但条件严苛、金额有限。更糟糕的是,公司过去十年几乎未能实现盈利,股价从2021年的140美元一路跌至2025年的不足5美元,产业前景蒙上阴影。

这些中小企业的遭遇凸显了芯片法案的根本问题:政府缺乏有效识别和精准支持真正有潜力技术与企业的能力。补贴分配往往基于政治权衡,而非产业逻辑与技术价值。结果是,资源配置效率低下,真正能支撑美国半导体生态体系的关键环节反而长期被忽视。

半导体研究机构:难以为继的困境

在中大型企业之外,研究机构原本也是《芯片法案》的重要组成部分。根据拜登政府时期的规划,总计74亿美元的资金被拨给美国国家半导体技术进步中心(NATCAST)。NATCAST是根据《芯片法案》设立的公私合营实体,负责运营国家半导体技术中心(NSTC)。与依赖大规模制造的企业不同,NSTC的定位是研发支持,重点在于设计自动化、安全性和芯片设计,目标是为企业提供工具与流程,从而缩短设计周期、降低研发成本。

NSTC总部位于加州桑尼维尔——AMD的同城邻居——其成立之初曾被寄予厚望,被视为提升美国芯片设计与研发效率的战略平台。然而,近日一则重磅消息打破了这一愿景:据路透社报道,美国商务部宣布取消给予NATCAST的74亿美元补贴。商务部长霍华德·卢特尼克在声明中直言:“从一开始,NATCAST就像一个半导体的秘密基金,它所做的,就是用美国纳税人的钱填满拜登支持者的腰包。”

面对资金骤停,NATCAST尚未发表公开回应。但上周其仍强调自身与白宫优先事项的契合,并试图凸显其在尖端芯片研发方面的战略作用。今年7月,NATCAST在纽约州奥尔巴尼纳米技术中心(NY Creates Albany NanoTech Complex)庆祝“CHIPS for America”极紫外(EUV)加速器设施启用。该设施展示了ASML的最新EUV工具,旨在加速美国在最前沿光刻领域的进展,同时吸引全球顶尖人才。然而,即便这一项目刚刚揭幕,其未来也因资金缺口而笼罩阴影。

不仅如此,今年1月NATCAST还与拜登政府共同宣布计划在亚利桑那州坦佩市建设新的研发中心,原定2028年启用。但在补贴被取消的背景下,这一项目几乎注定难以为继。

对于依赖公共资金维系运转的研究机构而言,补贴一旦消失,等同于资金链被切断。伴随NATCAST陷入困境,当初《芯片法案》承诺的庞大研发投入正逐渐化为泡影。研发生态的脆弱性,也进一步揭示了这场政策试验的不可持续性。

芯片法案,大失败

回望当初,《芯片法案》承载了美国重振半导体制造的雄心。然而,今天来看,它的失败几乎是必然的。政策的根本逻辑出现了错误:试图以政府干预重塑一个高度全球化的产业,却忽视了市场规律和分工协作的现实。半导体产业链的形成,是数十年技术演进、资本效率和成本优化共同作用的结果,不是任何单一政府能够凭借补贴和行政命令轻易改变的。

更深层的问题在于,美国制造业的衰落并非仅因资本投入不足,而是整个生态系统的退化。技能工人缺口、供应链断裂、生产成本高企,这些结构性难题不是金钱就能解决的,而需要长期的制度重建与产业生态培育。

结果是,《芯片法案》不仅没能重塑全球供应链,反而加速了产业格局的裂变。企业在“安全”与“成本”的拉扯下,将更加重视供应链的多元化与本地化,减少对单一国家的依赖。这虽提升了韧性,却无可避免地推高了全球产业的复杂性与成本。与此同时,技术标准和生态体系的分化也在加速,削弱了全球创新的效率,最终让所有参与者为此付出代价。

事实上,芯片法案的破产,不只是一次政策的失败,更是一面镜子,照出了逆全球化强行干预产业的深层弊端。它提醒我们:在全球化时代,唯有尊重这一市场规律,才能帮助产业更好的成长。