世界上最伟大的数学家回避政治 特朗普随后削减了科学经费

陶哲轩常被称作“数学界莫扎特”。这位出生于澳大利亚的神童现年50岁,如今已是加州大学洛杉矶分校所在领域的顶尖学者,致力于偏微分方程或调和分析等高深领域的研究——这些领域的问题难度极高,或许只有拥有博士学位的人才能理解。但在过去几周里,他却一直被更为普通的资金问题所困扰:筹集资金。

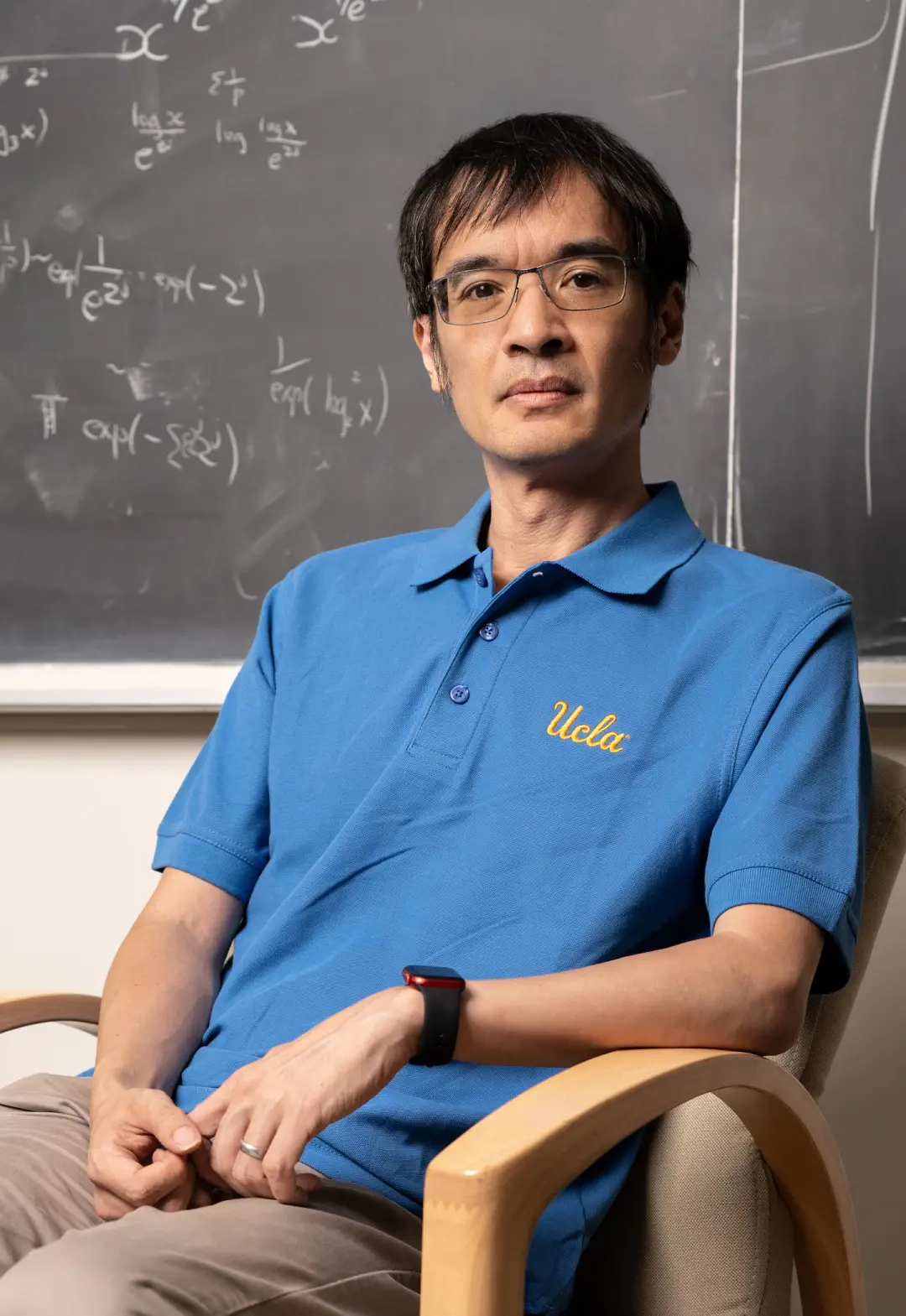

加州大学洛杉矶分校数学家陶哲轩(Terence Tao)在其国家科学基金会(NSF)资助金被特朗普政府暂停后公开发声。(图片来源:David Esquivel/加州大学洛杉矶分校)

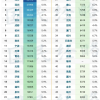

即便身为全球最顶尖的数学家之一,陶哲轩也未能幸免——7月底,特朗普政府指控加州大学洛杉矶分校在校园内对反犹太主义和偏见问题处理不当,冻结了约5亿美元的联邦科研资金,陶哲轩的国家科学基金会资助金也随之被暂停。

一项法院指令恢复了包括陶哲轩在内的国家科学基金会资助金,但新的资助项目无法获批,这使得他担任特别项目主任的纯数学与应用数学研究所(IPAM)陷入了生存危机。陶哲轩研究的领域虽深奥难懂,却能为现实世界带来切实益处。例如,他在纯数学与应用数学研究所开展的部分研究,已帮助加快了磁共振成像(MRI)扫描的速度。

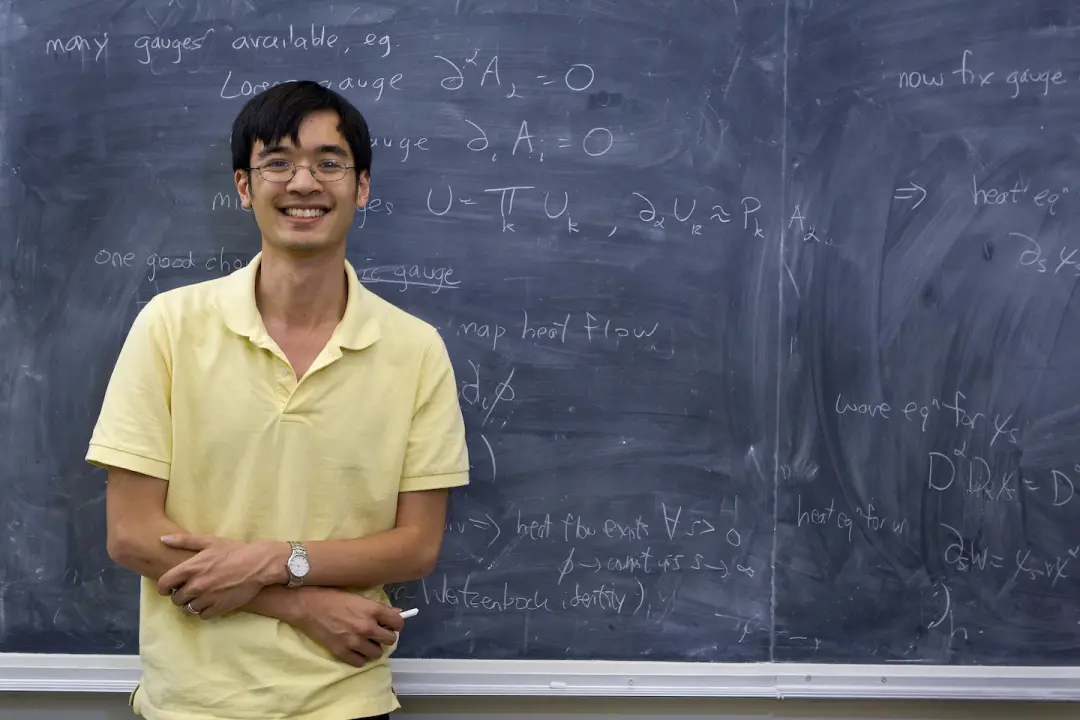

常被称作“数学界莫扎特”的陶哲轩出生于澳大利亚,但在美国开启了自己的学术生涯。他表示,美国的科研文化鼓励研究者大胆思考。(图片来源:Reed Hutchinson/加州大学洛杉矶分校)

数学领域常被描绘成由孤独天才从事的、大部分人难以理解的研究,但陶哲轩却是许多数学家心中的榜样——他的研究兴趣广泛,且乐于与公众互动,这两点广为人知。在社交媒体上,他曾分享过自己的论文被期刊拒稿的经历——即便被公认的天才,也会有“ 冒名顶替综合征”(impostor syndrome)。

数学与政治通常鲜有交集,但陶哲轩此次却公开发声,谈及联邦资金的动荡、延迟与不确定性如何威胁美国独特的科研生态系统。他就过去几周发生的事件、在美国从事研究的吸引力以及数学的重要性等问题接受了《华盛顿邮报》(The Post)的采访。以下是经略微编辑、以求更清晰简洁的采访内容。

问:你目前的资助金出了什么问题?

答:我收到了《堡垒》(The Bulwark)杂志一名记者的邮件。他先是告诉我,我的资助金被暂停了……接着又随口提到,我们这里的数学研究所(纯数学与应用数学研究所)也被停资了。那笔资助金的数额是我个人资助金的40倍,情况要严重得多。突然间,我们连未来三个月运营所需的资金都没有了。

由于之前的资金延迟发放,我手头的钱不够支付自己的暑期薪水,已经推迟了一个月。所以,现在薪水仍处于延迟发放状态,但我还能承受。可纯数学与应用数学研究所没有足够的储备资金支撑超过几个月的运营。因此,在过去两周左右的时间里,我们基本上一直处于紧急筹款模式,我见了很多捐赠者。

问: 我采访过很多不同领域的研究者,他们说自己资历较深,所以不会有太大问题,但他们非常担心初入职场的年轻研究者和科学家。

答:我获得的国家科学基金会资助金,其主要用途是支持我的研究生——为他们提供参加学术会议的机会(这对他们那个阶段的职业发展至关重要),为他们争取一个季度的“免教学任务”时间,好让他们能专心从事研究。要知道,在他们那个职业阶段,一笔3000美元的薪水真的能起到很大作用。

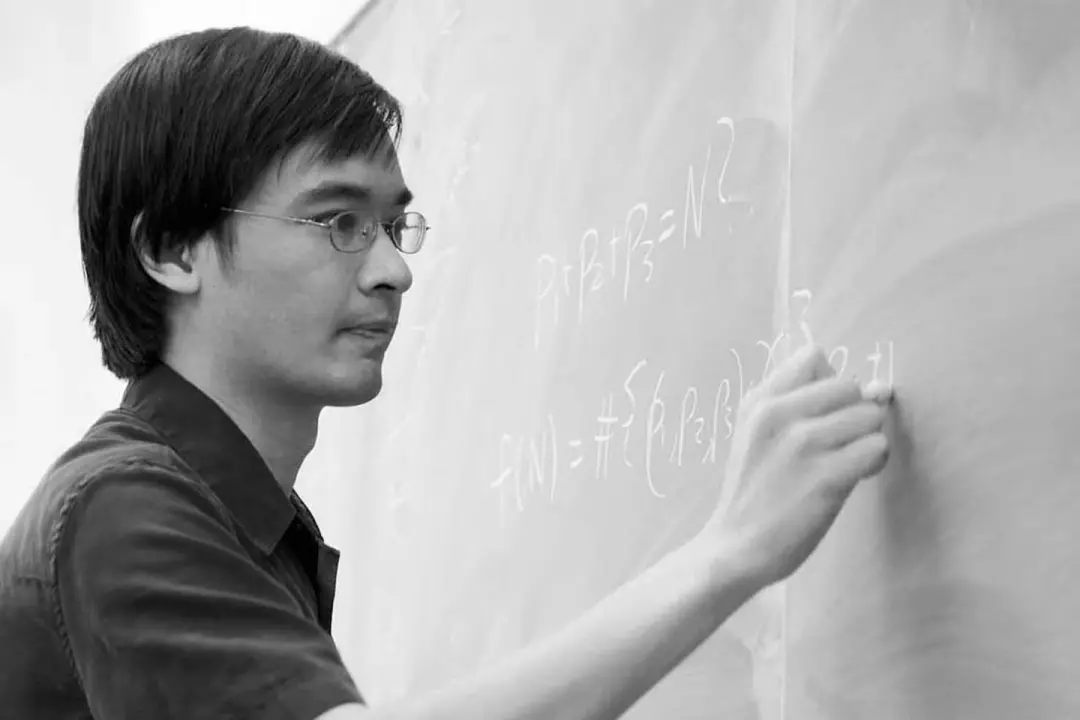

陶哲轩表示,数学领域目前仍相当“守旧”,他希望借助技术手段,让复杂的数学问题能通过“众包科学”的方式得以解决。(图片来源:加州大学洛杉矶分校)

问:你并非在美国长大,为何选择在美国开启学术生涯?

答:我自己原本并没有强烈的意愿离开澳大利亚,而且当时我才16岁——根本没考虑过地缘之类的事情……我最终在普林斯顿大学师从的导师,其实就是为我本科阶段撰写过一本极具影响力教材的学者。我清晰地记得第一次走进普林斯顿大学数学系时的情景:看着教授名单,上面好多人的名字我在书中都见过。

至少在我有生之年里,美国在科研领域的声誉一直都很卓著。这里的科研活动规模庞大,对科研的总体支持力度也很大——而且直到最近,这种支持在两党之间一直具有高度共识。大家都明白,科学能带来繁荣,有助于国家安全,并且本身就是一种公共福祉。这里的科研文化非常积极:人们充满抱负、视野开阔、乐于合作,希望创造出能长久留存的成果。

问:过去几周你一直在筹钱,而非从事研究工作。如果没有这些事,你现在本该在做什么?

答:目前我最感兴趣的是,如何利用所有这些新兴的现代计算机技术——最著名的当属人工智能(AI),此外还有“形式化证明辅助工具”以及GitHub等协作平台……尝试重新塑造数学研究的方式。

传统上,数学家要么独自研究,要么以三四人的小团队形式合作,而且经常会用纸笔演算……与其他科学领域相比,数学界仍非常“守旧”……我希望组织一些实验性项目:选取一个重大的数学问题,将其拆解成多个小问题,然后尝试通过众包的方式解决其中一部分。或许有些部分会交给专业人士处理,之后再利用所有这些现代软件对所有成果进行协调和检验——效仿其他科学领域开展“大科学”(big science)研究的模式,开展“大数学”(big math)研究。数学领域目前还没有能与“人类基因组计划”或“希格斯玻色子实验”相提并论的项目,我们仍停留在20世纪初甚至更早的研究模式中。

问:大多数人接触到的数学知识,其难度远低于你研究的水平。在数学领域有所发现是一种怎样的体验?

答:对我而言,数学的意义在于发现原本看似不相关的事物之间的联系。

20年前,我在纯数学与应用数学研究所曾从事过图像处理方面的研究。比如,用磁共振成像扫描仪对人体进行扫描,设备会接收到一定量的数据,而我们需要重建出高质量、高分辨率的人体图像,以便检测肿瘤。

后来发现,这与一类非常古老的数学谜题——“硬币称重谜题”(coin weighing puzzles)——在数学原理上相通。这类谜题的设定通常是:有12枚硬币,除一枚是假币(或重或轻)外,其余均相同。你有一个天平,可以将硬币放在天平两端比较轻重,任务是仅用天平称三次,找出那枚假币。

事实证明,解决“硬币称重谜题”的数学方法,与从少量测量数据中提取高质量图像的数学方法,本质上是同一类问题——尽管它们的应用场景截然不同。因此,一旦将这两个问题转化为数学语言,你就能发现它们的相似性,进而将解决谜题的思路应用到磁共振成像扫描的问题上。事实上,正是因为20年前我在纯数学与应用数学研究所开展的研究,以及众多其他人的贡献,如今最先进的磁共振成像设备……确实采用了我们研发的算法,这使得磁共振成像扫描的速度提升了近10倍。

问:一些科技领域的领军人物认为,由于人工智能在科研方面的能力将变得极强,人类科学家将变得无关紧要。你如何看待这种观点?

答:人工智能确实会改变科学,就像计算机在过去改变了科学一样。科学家的大量时间,都花在了相当繁琐的工作上。120年前,数学家们不得不花大量时间手工进行计算,比如数值求和——因为他们别无选择。但有了计算机之后,就可以把数学研究中的这部分工作交给机器,自己则专注于其他事情。

遗传学领域就是一个很好的例子。以前,对单个生物进行基因测序,整个过程足以作为一个博士项目的研究内容。但现在,你只需将样本送到测序机构,支付大约1000美元,就能获得该生物的完整基因序列。这并不意味着遗传学领域的博士变得无用了,而是说这些博士生可以去从事更具挑战性的研究。

问:在过去7个月里,不仅是加州大学洛杉矶分校,许多机构都出现了(科研资金)发放延迟、情况不确定,有时甚至政策反复的情况,因此这些影响往往是暂时的。如果一切恢复正常,这种不确定性为何还会产生影响?

答:因为这其中涉及大量的规划、预算工作,还会影响人的心理状态。要想开展最出色的科研工作,研究者的心态也需要相对平静。打个比方:假设你家里有点冷,气温是60华氏度(约15.6摄氏度),于是你把暖气调到72华氏度(约22.2摄氏度)。但如果你的恒温器突然把温度调到100华氏度(约37.8摄氏度),接着又降到40华氏度(约4.4摄氏度),最后才回到72华氏度。从数据上看,温度最终是对的,但经历过这一番波动后,你的身体会很不舒服,而且会难以放松、高效工作——尤其是当你担心这种波动还会再次发生时。过去,联邦政府所做的很多工作,其实就是提供稳定性和可预测性,而这一直是美国的一大优势。

问:你对未来有信心吗?或者说,你是否曾考虑过离开美国?

答:过去30多年里,我在美国的经历非常愉快……这里有很多优势——当然,美国并非完美,但你会觉得在这里,很多美好的事情是有可能发生的。

现在情况变得不确定了。要知道,12个月前如果你问我会不会离开美国,我根本不会考虑这个问题。现在,我非常希望能留在这里,希望一切能恢复到接近正常的状态。最难恢复的,是那种可预测性和稳定感。

如今,所有支持美国积极面的人都必须站出来,为守护这些价值而努力。以前那些你习以为常的事情——过去70年来,美国两党一直对某些领域的稳定运转达成共识,因为这套体系是有效的——现在,这种共识已不再是理所当然的了。

作者:卡罗琳·Y·约翰逊(Carolyn Y. Johnson)是一名科学记者,此前主要报道医疗行业动态及消费者医疗可负担性相关话题。

热门评论

>>共有0条评论,显示0条