行星能否在死去的恒星周围继续繁荣?

美国威斯康星大学麦迪逊分校天文学教授Juliette Becker撰文指出,太阳终将死亡。当它消耗完核心的氢燃料,无法再通过核聚变产生能量之时,这一过程并非太阳系的终结,而可能成为剩余天体的新进化阶段的起点。

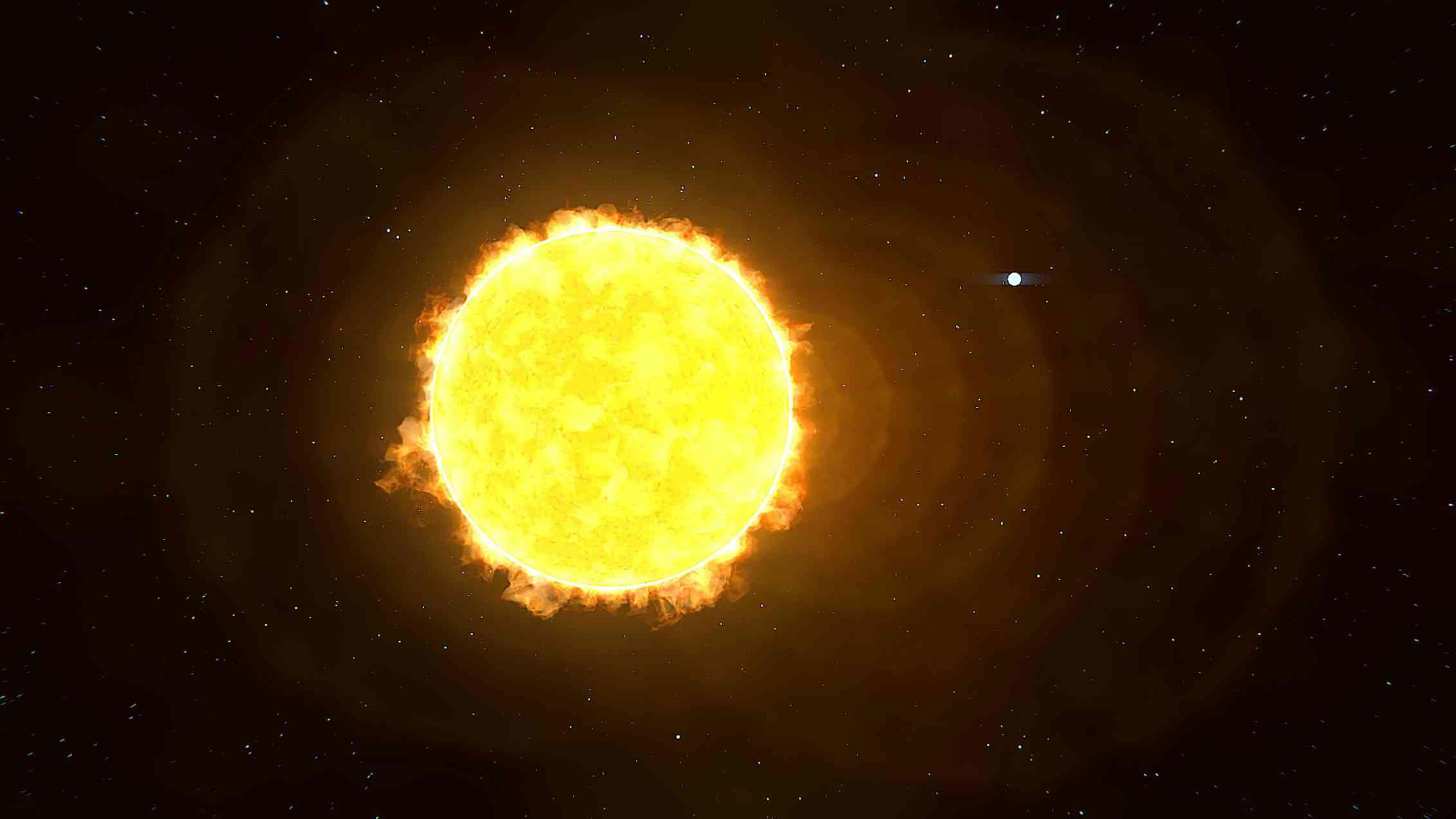

白矮星,如图中所示被行星状星云笼罩的这颗,其体积远小于太阳这类恒星。图片来源:NASA/R. Ciardullo (PSU)/H. Bond (STScI)

尽管体积相对较小,白矮星(图中太阳右侧的亮点)却极为致密。图片来源:Kevin Gill/Flickr

类似太阳的恒星在死亡时,会经历所谓的红巨星阶段。此时恒星半径急剧膨胀,表面温度降低变红,并由于引力减弱无法再束缚其外层,大约一半的恒星质量将散逸到太空,仅留下一个高度致密的恒星遗骸——白矮星。

作者团队于2020年首次发现一颗完整的行星环绕白矮星运转,这一发现点燃了探索死去恒星周围生命可能性的兴趣。

目前已知银河系中存在大约100亿颗白矮星,几乎每一颗质量不大的恒星最终都会变为白矮星。若生命能在这些恒星遗骸周边的行星上存在,无疑为外星生命的搜寻拓宽了广阔前景。

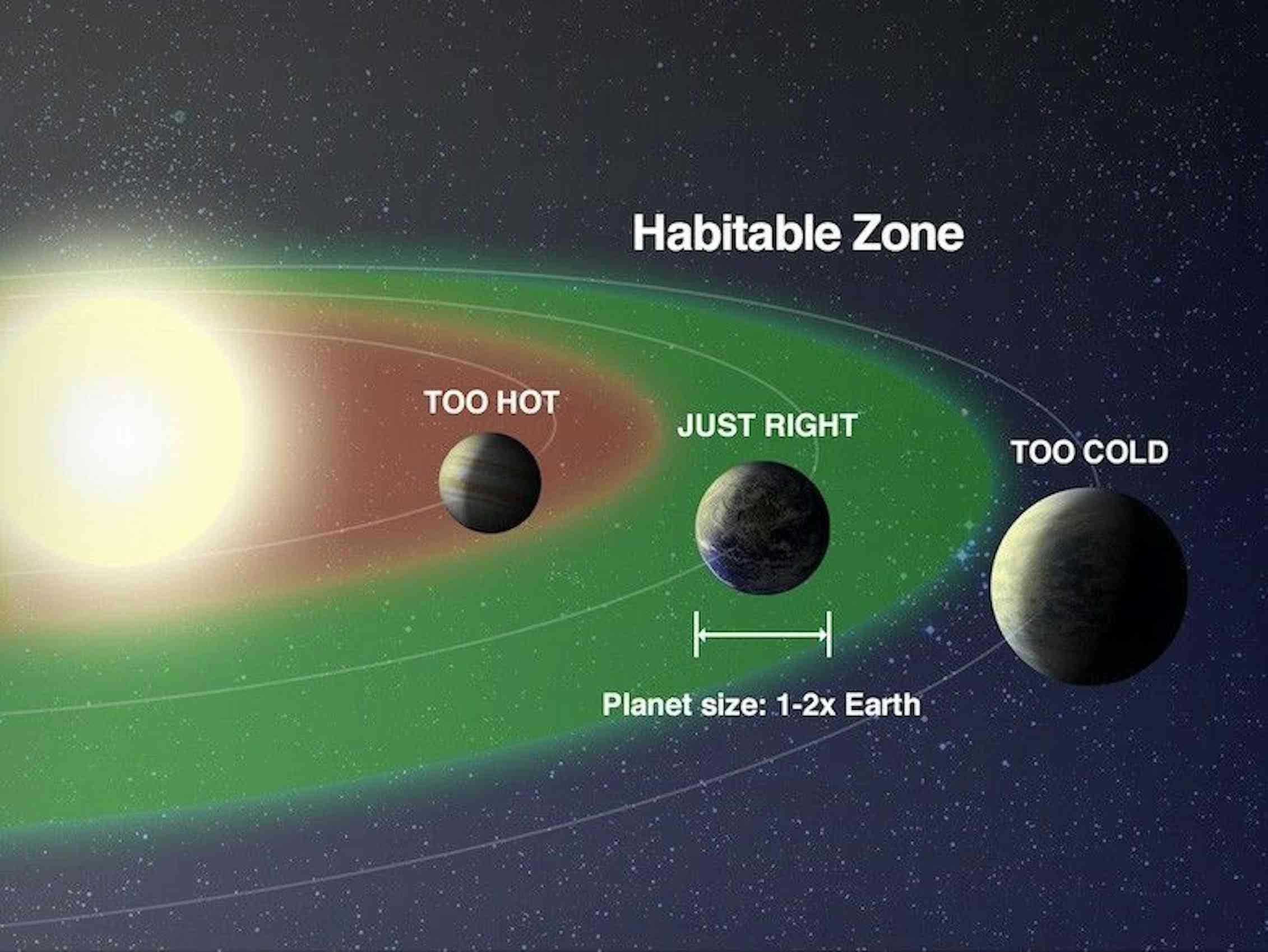

宜居带内的行星距离地球并不会近到地表水会沸腾,但也不会远到地表水会结冰。图片来源:NASA

天文学家通常通过观测行星从视线角度掠过母星的方法寻找外星生命。当恒星的光穿过行星大气层时,科学家能推断气氛中的各种分子类型。自2020年起,研究者已将该技术应用于白矮星的系外行星,如果此类行星大气中有生命迹象分子,当行星从白矮星前方经过时可能会被观测到。

不过,白矮星的宜居带极其靠近恒星本体,因为白矮星远比太阳暗弱许多。地球类行星要处在不至于水沸腾也不会结冰的宜居带,其距离白矮星要比地球到太阳的距离近10至100倍。这种接近带来新的挑战——潮汐加热。

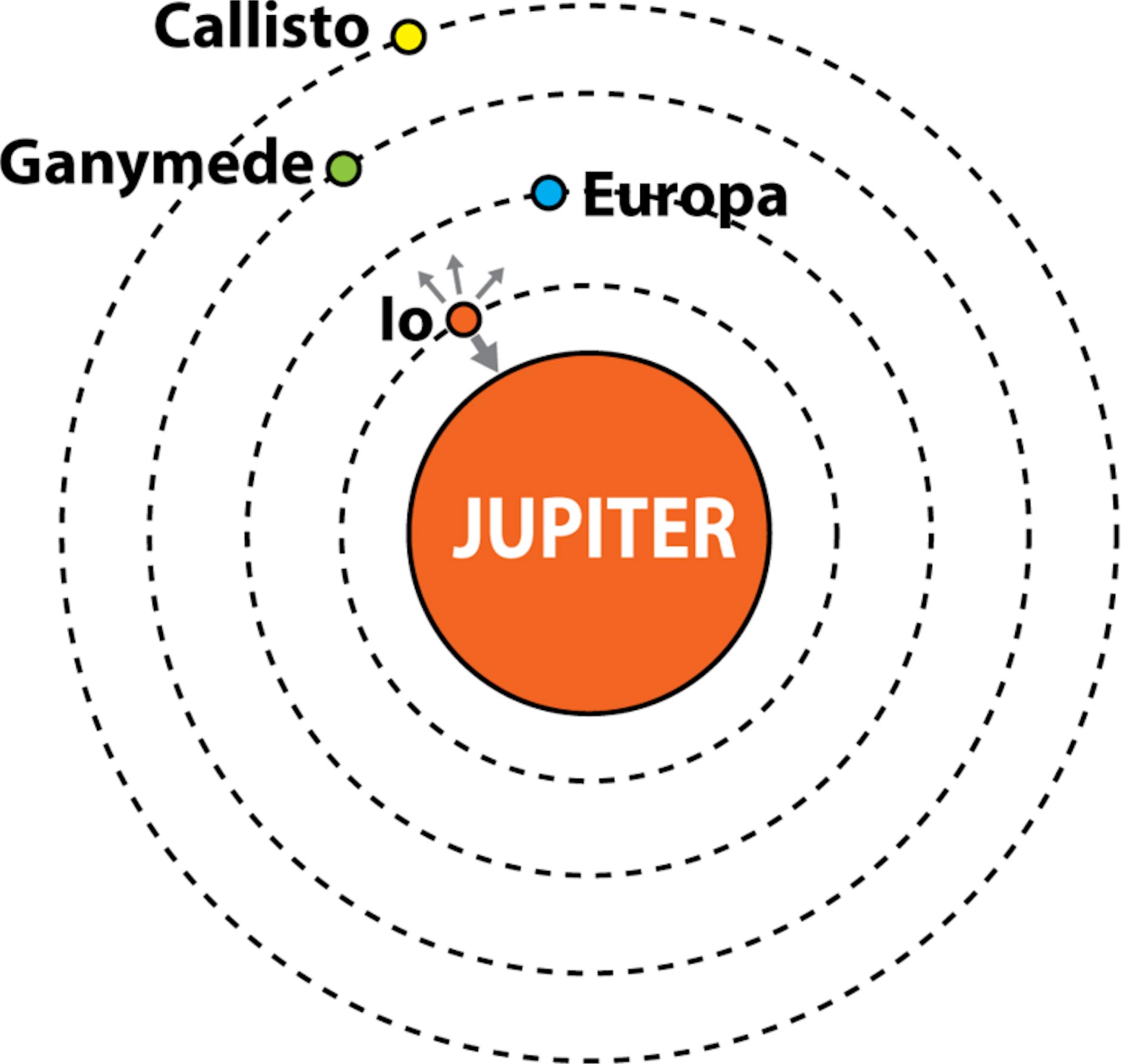

木星的四颗主要卫星中,木卫一位于最内侧。木星与其他三颗卫星的引力从不同方向牵引木卫一,使其持续受热。图片来源:Lsuanli/Wikimedia Commons,CC BY-SA

白矮星周围的潮汐力,如同木星引力对其卫星木卫一和木卫二的作用,会致使天体受力扭曲,内部摩擦产生热量。木卫一就是因为受潮汐加热,表面出现数以百计的火山且无法保存液态水。相比之下,距离更远的木卫二同样受潮汐加热,但更温和,使其冰壳下存在一个地下海洋。

如果一个行星位于白矮星宜居带,且有多颗行星共存,彼此之间的潮汐扰动可能导致大气困住更多的热,最终温度升高至无法维持液态水。如果是单行星系统,仍要经历母星的红巨星阶段。在膨胀成白矮星的过程中,恒星半径可增大到原始的10至100倍,太阳系中水星、金星与地球届时都将在太阳变成红巨星后被吞噬。

行星若想幸存,需最初位于较远轨道,如木星或更远,然后在白矮星形成后迁移至宜居带。计算机模拟显示这种迁移可以发生,但过程中因极端的潮汐加热,可能失去其表面全部水分。不过,若迁移发生在白矮星冷却、亮度大幅降低之后,便有可能保住液态水。

作者指出,在特定条件下,白矮星系的行星完全可能拥有液态水和适宜生命存在的环境。

目前科学家还未发现环绕白矮星运转的可宜居类地行星,但其检测难度极高。白矮星体积很小,传统的凌星法难以发现环绕它们的行星。不过,借助韦布空间望远镜等先进设备,研究者正探索新的发现与观测方法。

如果将来证实白矮星周围也能孕育生命,无疑将极大拓宽“生命可栖息区”的定义,证明死去恒星残骸周围的星系也可为生命提供延续的家园。

编译自/ScitechDaily