科学家首次观测到奇异超新星 内部结构首次披露

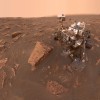

科学家们最近首次揭示了一颗恒星在生命尽头时内部层层结构,标志着对巨大恒星死亡方式的认知发生重大转变。天文学家利用夏威夷凯克天文台的光谱仪,对2021年由兹威基瞬变设施(ZTF)发现、编号为SN 2021yf的超新星进行了观测。

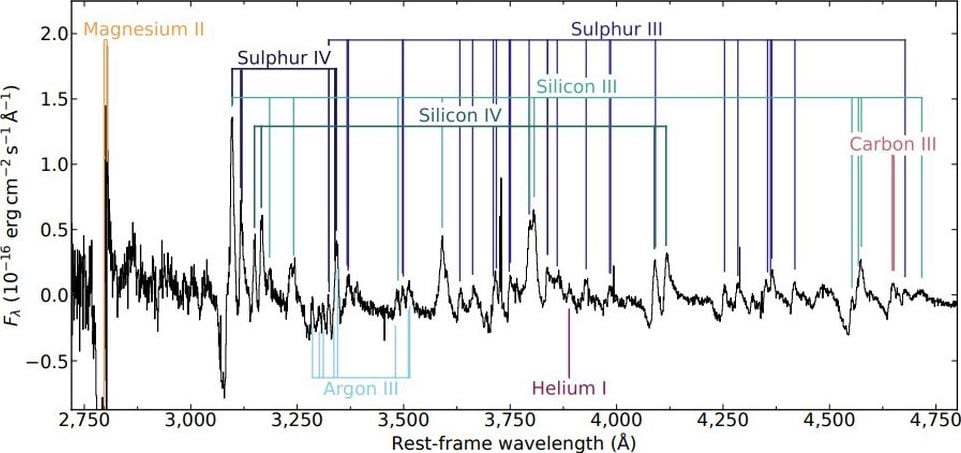

该事件距离地球22亿光年。观测首次检测到电离的硅、硫及氩等元素,这些元素此前在任何超新星中都从未被直接观测到,因为它们通常深埋在恒星外部层之下。

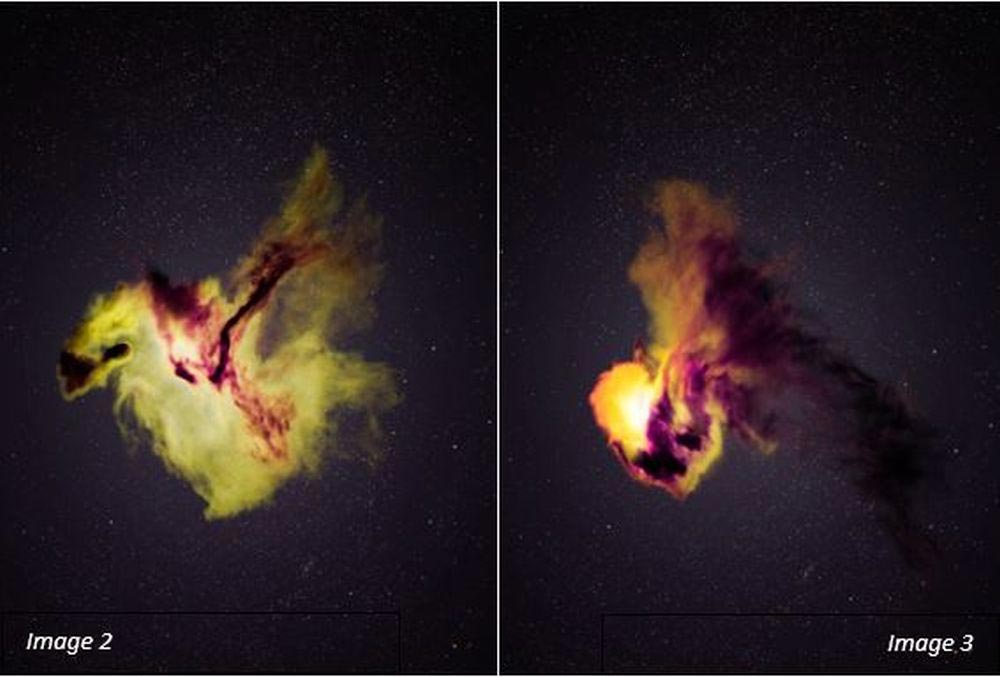

研究表明,这次观测不仅印证了部分理论对恒星结构的预测,同时也提出了新的挑战。正如理论所述,巨大的恒星在爆炸前会抛出包裹其核心的外层物质,但此次观测到的SN 2021yf失去了比以往任何被观测恒星都多得多的外层,这使天文学家必须重新认识这一“剥离”过程的极限。

论文第一作者、来自西北大学跨学科天体物理研究中心(CIERA)的史蒂夫·舒尔茨(Steve Schulze)表示:“我们第一次见到恒星几乎被剥离到骨头一般。这不仅展示了恒星的真实结构,也证明恒星在爆炸前可以将几乎所有外层抛射殆尽,而依然产生壮观的超新星。”

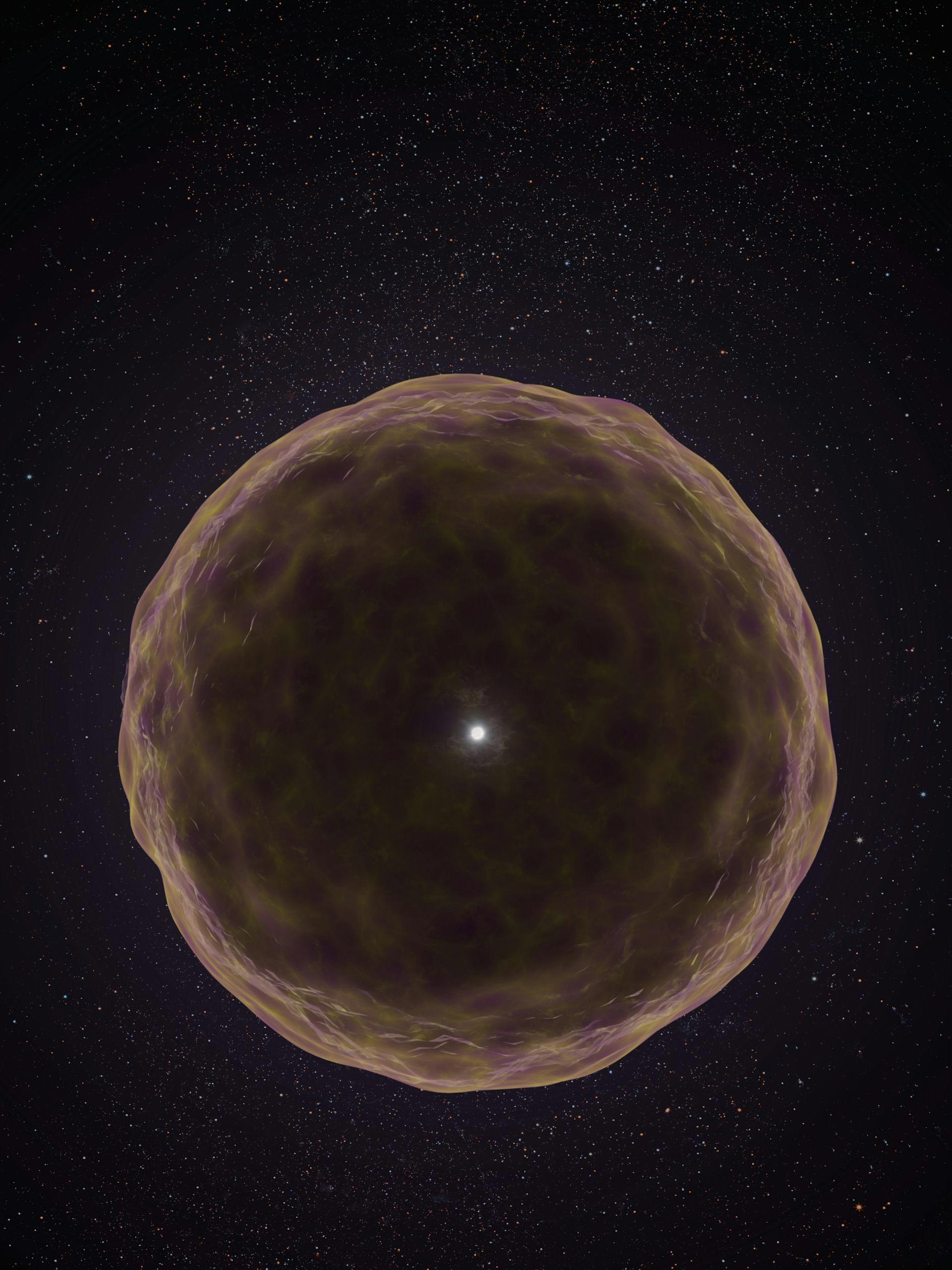

此前,天文学家研究超新星时主要观测到氢和氦等轻元素信号。如果这些外层被剥离,则碳、氧、氖、镁等较深层的元素特征会显现。而硅、硫、氩等更重元素通常深埋,不为人所见。本次凯克天文台的数据精准验证了理论预测的“洋葱式分层”结构,实属罕见。

与此同时,SN 2021yf观测到的外层物质大量丧失令科学家困惑。西北大学物理与天文学副教授、研究资深作者亚当·米勒(Adam Miller)指出:“这种恒星爆炸看起来真的前所未有,显然我们的现有理论太过狭隘。这并不意味着课本是错的,但自然界远比我们想象的更加多样,必然存在我们尚未发现的大质量恒星终结方式。”

这一发现表明,恒星的外层剥离可能远比以往想象更为剧烈,过程或许分阶段发生,最终使内部含有硅、硫、氩的深层暴露无遗。研究团队推测原因可能包括与伴星相互作用、极强的恒星风,或者在爆炸前的大规模剧烈喷发。

研究者认为此次SN 2021yf代表一种全新的超新星类型,暂命名为Type Ien型:这种类型没有氢和氦的光谱线特征,而是高度电离的硅、硫和氩元素主导。这一类型目前仅有唯一一例发现,未来更多同类发现有望帮助科学家进一步揭示恒星终结的奥秘。

研究论文题为《A cosmic formation site of silicon and sulphur revealed by a new type of supernova explosion》(通过一种新型超新星爆炸揭示硅与硫的宇宙形成场所),已发表于arXiv预印本平台。