IMAX背后的老头去世了 全好莱坞都欠他一句谢谢

有一说一,人类在各方面的追求都是大就是美。甭管是天上飞的导弹还是地上跑的车,甚至生物繁衍进化都遵循这定律。电影这玩意也不例外,你甭说是比屏幕尺寸,还是比观影体验,那都不可能绕得开:IMAX。

毕竟这玩意主打一个巨大且高耸,哥们第一次去的时候,光看到这占据全部视野的银幕,都直呼好家伙,真TM大。

不过咱今天说这个,倒不是因为电影,而是IMAX技术的奠基人,大卫·基格利(David Keighley)去世了,老头享年78岁。

该说不说,这个名字确实有点陌生,别说咱中国人,不少美国人估计也没听过。

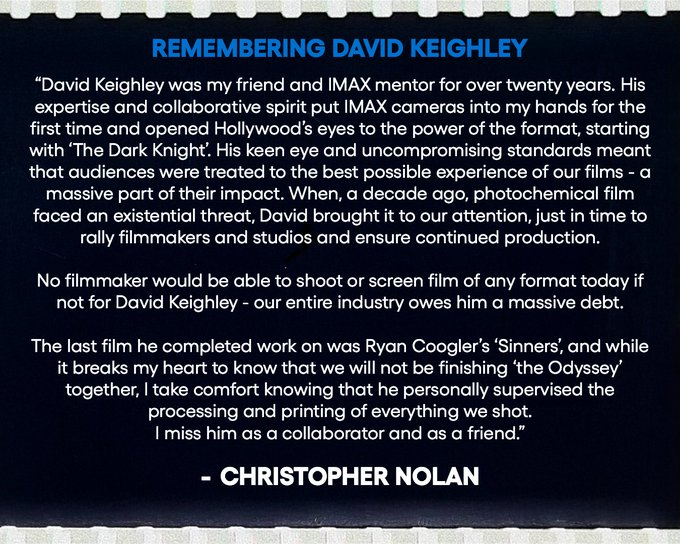

但是不少好莱坞明星和导演们,都转发新闻悼念了这老头,规格相当高。比如克里斯托弗·诺兰就说,如果没有这老头,好莱坞导演们就没法拍电影。

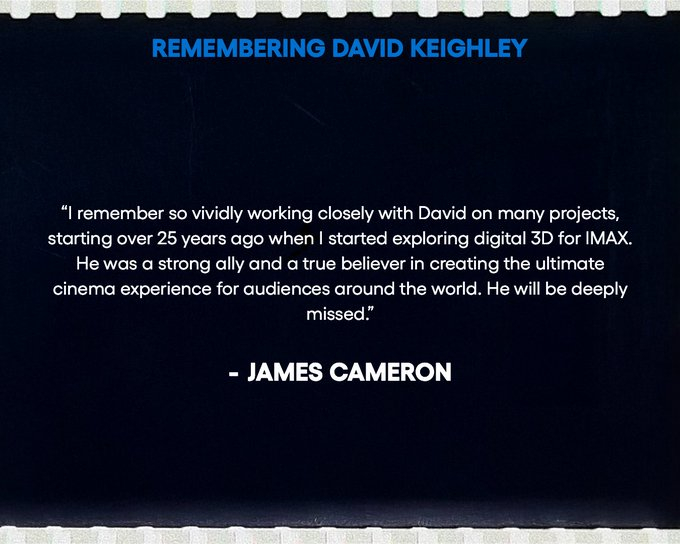

维伦纽瓦也感叹说,有些人是不可替代的,就比如这老头。卡梅隆也说这是他真正的盟友。

不过对咱们来说,虽然大家都没见过他,但你买的每一张IMAX电影票,背后都有这个老头给你提供服务。

所以某种意义上,这也算是又一位离开咱们的老哥们了。

但要仔细唠一下这老头到底干了啥,咱还是得从IMAX的发明说起。

众所周知,拍电影一定要有摄像机。但是比起一般的电影,IMAX这玩意尤其不好拍,自打一开始就难。

1967年的蒙特利尔世博会上,就有人用7台放映机编组,搞出来一个巨大的画面,也就是IMAX的雏形,这在当时可谓是轰动。但是这玩意缺点也明显,现在看着这效果,可以说是拉完了。

所以有人就琢磨,那这么着,我找一个PROPLUSMAX的摄影机,给它装上PROPLUSMAX的超大胶卷,不就能放出来超大屏电影了嘛,还更清晰。

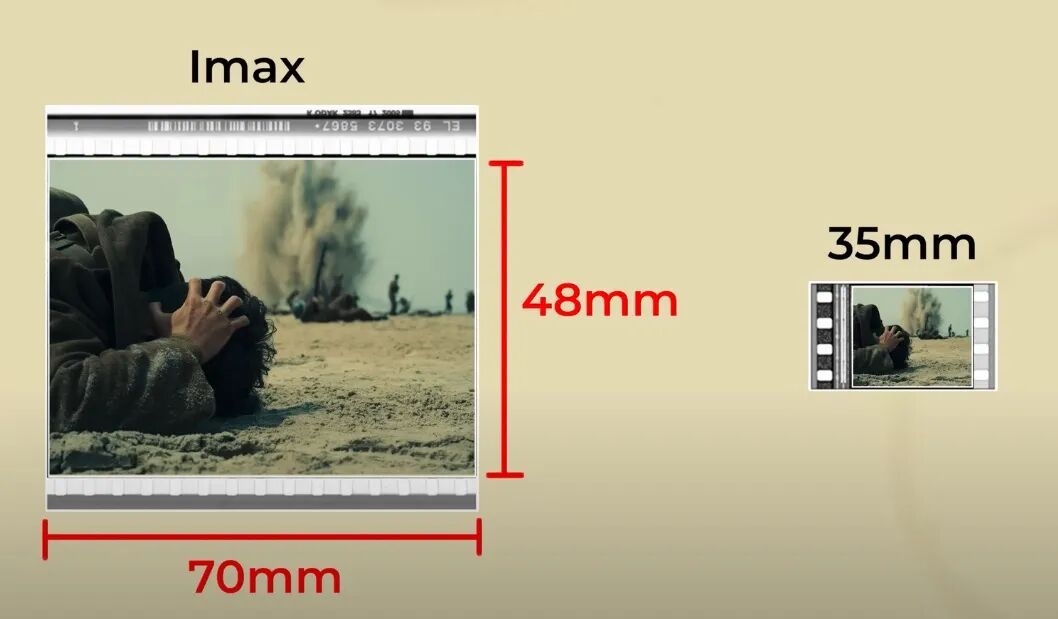

这也就是IMAX用的70mm胶片,每一帧画面的长度占据15个齿孔,是普通版的3倍;一帧的成像面积达到了约70mm x 48.5mm,是普通35mm胶片面积的近10倍,主打一个大力出奇迹。

而用来拍这种格式的摄影机,也是特制的IMAX 70mm胶片摄影机,极其笨重、噪音大且操作困难,但拍胶片没它还真不行,这种机器,到现在全世界一共也才8台。

因为这个胶片IMAX不是太难拍了嘛,于是IMAX搞了个亲民路线:DMR技术,(数字原底翻版技术),能把普通35mm胶片逐帧数字优化,转制成更高质量的IMAX版本,说白了就是美颜精修,靠算法提升清晰度。

虽然这些拍摄跟大卫·基格利关系不大,但甭管你是扛胶片机拍,还是靠DMR转制,要从这些复杂的拍摄到进电影院,那其实都要过人家这一关。

这是怎么个事呢?主要跟电影制作有关系。

拿DMR(数字原底翻版技术)影片来说,为了能把这35mm胶卷搞成IMAX画质,基格利得一帧一帧的分析原始素材,进行降噪、稳定画面、增强细节,还要跟导演一起重新调色,来适应IMAX银幕巨大的亮度动态范围。

举个例子,比方普通银幕上的暗部看着还可以,但在IMAX的亮度下,啥细节都会一览无余,可能会暴露道具或布景的瑕疵。 这就得基格利来跟导演沟通,是压暗这些细节,还是用CG修补,怎么才能不穿帮。

再比如,拍《黑暗骑士》时,诺兰首次大规模使用IMAX胶片摄影机拍叙事片段。这里面有一个很大的问题就是,如何让普通35mm胶片画面与IMAX胶片画面之间的衔接非常自然,还不影响震撼效果。

基格利和他的团队为这事测试了几个月,他们调整了DMR转制部分的颗粒感和色彩饱和度,使其能与原生IMAX片段的质感进行“无缝衔接”,但又保留了画幅切换带来的视觉冲击力。

靠着这种对细节的把控,才成就了那段经典的小丑登场戏份。

好莱坞业内有句流传甚广的话,形容老头在DMR这方面的权威:“没有基格利的点头,任何IMAX拷贝都不能出厂。”

而在另一边,随着数码相机发展,数字IMAX摄影机也出现了。像《复仇者联盟3&4》这些影片就全程是数字IMAX拍的。

但是IMAX发烧友里也有不少传统派,比如诺兰就觉得,只有IMAX胶片才有内味儿,毕竟你摄影机6-8K的分辨率也就顶天了,人家胶片机等效能达到18K。

所以从《黑暗骑士》到《敦刻尔克》,诺兰也把胶片IMAX拍摄的比例从30%干到了70%。最近的新片《奥德赛》,更是要做到100%。

但是,不管你用胶片还是用数字,把它们搬进电影院才是最难的一步。

全球有那么老些电影院,你怎么能让每个IMAX影院看到的效果,都跟你在审片房里看到的效果一致呢?

要是影院掉链子,那前面全白干了。

为此,基格利创立并执行了一套业内最严苛的影院质量认证体系——IMAX Quality Assurance。

这套体系涵盖了你能想到的电影院里的一切,比如为了亮度均衡,他的团队会定期用数字光度计,测量银幕每个角落的亮度,来确保误差极小;还会用专业麦克风阵进行声学校准,确保每个声道的延迟、响应都完全一致;

再比如画面上,哪怕是老式的胶片IMAX放映机,基格利的系统通过自动校准装置,将误差控制在人眼无法感知的范围内,而且IMAX会进行定期抽查和飞行检查,一旦发现影厅的灯泡亮度衰减、音响失准或银幕污损,会立刻要求停业整改。

一句话,任何一家想挂上IMAX招牌的影院,都得通过这套严苛的认证。在这个体系里,基格利的标准就是法律。靠着这个“全球IMAX电影的纪委书记”,才确保了IMAX给全球观众的体验一致。

不过,大卫·基格利的工作,其实还远不止于技术纠错,他也是导演艺术意图的终极保障者。

比如在美学上,传统宽银幕(2.39:1)更强调水平方向延展,而IMAX的1.43:1和1.90:1幕幅则带来了更高的银幕。这就让导演可以研究出更具纵深感的构图。

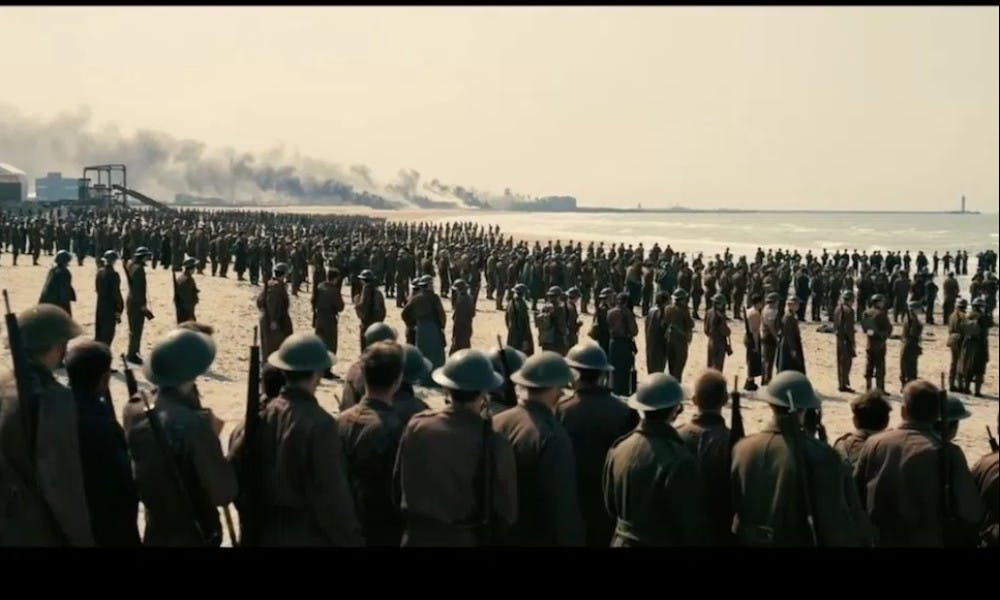

像在《敦刻尔克》里,诺兰就经常把前景的士兵放在画面下方,而将天空与硝烟置于画面上缘。这种构图除了在观众眼前营造出强烈的的纵深感和空间压迫感,也对放映质量提出了最高的要求。

任何一点亮度不足、对比度下降或清晰度损失,都会让导演精心设计瞬间瓦解。

而正因为有基格利的存在,诺兰才敢于自信地使用这些极其考验放映质量的构图,所以胶片IMAX的第一粉头诺兰,给基格利写悼词才会那么情真意切,这是真爱过。

总之,基格利这老爷子既是IMAX的奠基人,也是电影艺术的把门人,虽然人已经走了,但他定下的规矩,已经刻进了IMAX的DNA里。把IMAX从一项牛逼的技术,变成了一种艺术奇迹。

所以下一次,当你坐在IMAX影厅,感受那顶天立地的画面和澎湃的声浪将你完全吞没时,请记得:

这份极致的沉浸感背后,曾有一个老头用他的一生,守护着眼前荧幕上的这场梦。