微软在硅片上蚀刻微流体通道 实现三倍冷却效能提升

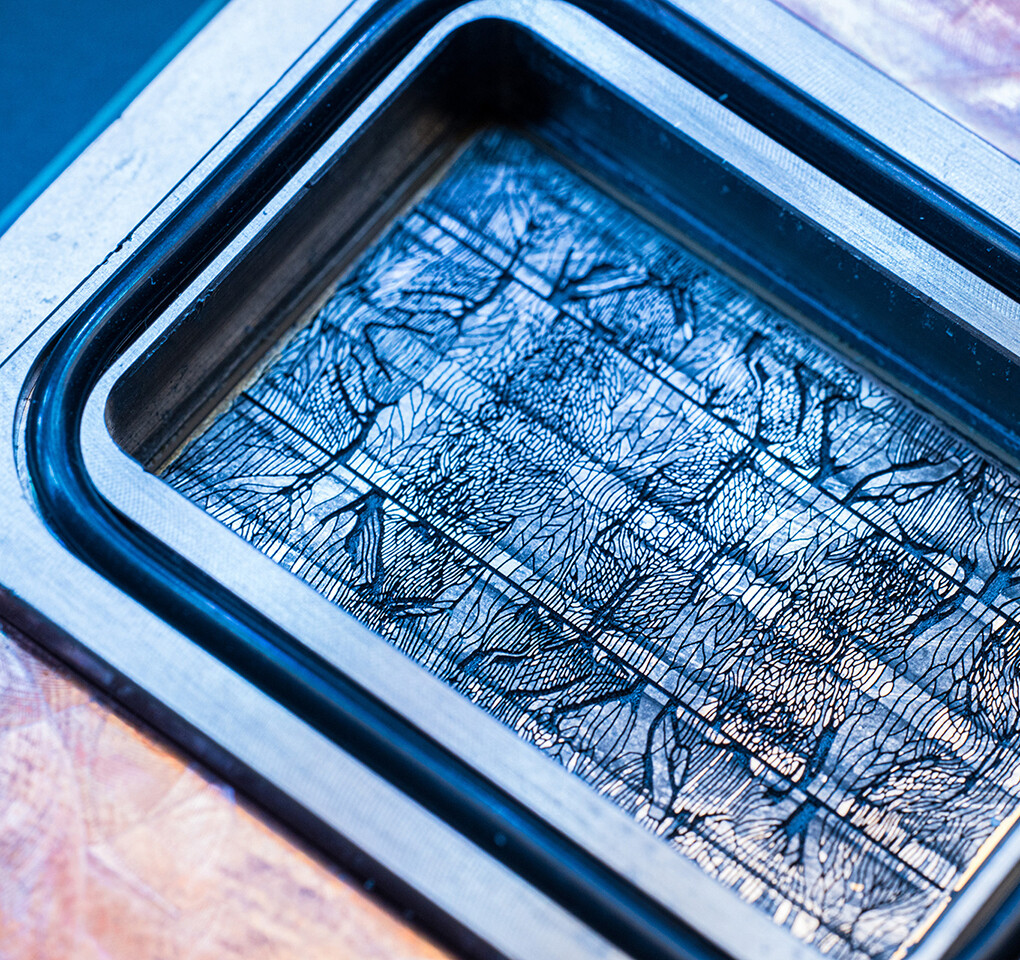

微软在数据中心拥有数十万台AI加速器,这种大规模部署很容易引发散热问题。微软日前展示了其定制冷却板,首次将微流体技术应用于硅芯片,通过直接在芯片背面蚀刻微型液流通道,使冷却液能够高效带走热量。

微软内部测试显示,这种方案的散热效率最高可达传统冷却板的三倍,同时使GPU内部的峰值温度升幅减少约三分之二。微软认为,这一成果有望帮助数据中心在同等硬件条件下榨取更高性能,并进一步降低冷却能耗。

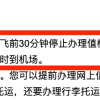

传统冷却通常采用金属冷却板贴在芯片上方,而微软的新设计则直接在硅片中雕刻细微通道,让冷却液距离实际发热源——晶体管网络更近。这些通道极细,排列采用受自然启发的叶脉形状而非直线管道,并结合AI技术有针对性地将冷却液输送至热点区域,并为每个芯片绘制热分布图,使效率大幅提升。

在现代AI加速器中,单位面积上的发热功率极高。例如,英伟达的“Rubin Ultra”单加速器预计会产生高达2300瓦的热量。新一代加速器采用更高密度制程,晶体管数量激增,总体热量不断增大。即使芯片工艺本身效率提升,企业仍利用高密度优势极限施压以获得最高性能,导致传统冷却方式面临瓶颈。微软的新微流体冷却技术显著缩小了冷却液与晶体管层之间的热障,让液体能够最大限度地接触发热点,从而为更高机柜密度、更高瞬时运行频率以及先前受散热限制而无法实现的3D芯片封装方案扫清障碍。

不过,将液体引入芯片本体,制造与结构挑战接踵而至。微流通道必须足够深才能吸收足够热量,同时又不能使芯片结构变弱。整个封装必须确保无泄漏,冷却液与蚀刻工艺也需严格验证。微软正在开展多轮设计和实验室试验,探索如何在未来自研芯片以及合作生产中融合微流体技术。业界实现这种芯片冷却方式,还需依靠台积电、英特尔、三星等大型晶圆厂进行芯片封装生产。