趁国补的优惠还没结束,抓紧时间给手头的数码产品和家电大件儿来一波换新,估计已经成了咱们这帮数码中登的共识了吧?所以最近这段时间,你会发现消费市场的销售数据显得格外好看——

怪不得很多厂商这会都扎堆发新机呢,敢情是能吃上国补的这波红利。

于是这几天,托尼也想着趁这个机会选台电视,把家里那款几年前买的老古董给换下来~

结果就在我查攻略的时候,突然发现了一件尘封往事 —— 有不少买了小米电视 3 的人在发帖维权,甚至还上升到了小米 “虚假宣传” 的高度……

我仔细研究了一下,发现事情是这样的——

小米在 2015 年发布了一台在当时看来性价比炸裂的产品,小米电视 3。

不光全系标配 4K 分辨率,而且屏幕面板用的都是三星、LG 跟夏普,这样的一线供应商。价格也是咱们熟悉的小米风格,就拿 55 寸版本的小米电视 3 来说,发布价 3999 元,基本上是刚才提的那三家厂商,他们自己品牌同尺寸电视的零头……。

而且最关键的是,这台电视采用了分体式的设计,也就是电视屏幕跟主机是分开的,所以用户到手实际上是俩东西——观看内容的屏幕和内嵌了电视主板的音响。

因为采用了分体式设计,所以小米电视 3 的各个部件可以单独升级。根据小米当时的宣传,购买了小米电视 3 的用户,后续的更新换代只需要低成本更换主机就行了。

实际情况也确实如此——

因为液晶电视的屏幕面板,通常占总成本的 50%-70%,价格虽然贵但寿命一般比较久,起码都在五万小时左右,假如你每天看五小时电视,大概可以用 27 年不用换……

而小米电视 3 的主机单独售价仅为 999 元,和一些高端机顶盒差不多,但是却能在继续使用屏幕的同时,让电视音响、处理器、系统都获得一波更新。

就好像台式机换个显卡就能再战三年一样,小米这个方案也很戳大家 “物尽其用” 的心思。

但是不知道为啥,这个设计一代而亡了。可能是负责电视的核心团队,人员出了变动,或者受到了小米电视画质调校不佳和系统广告问题的牵连 —— 总之等到小米电视 4 推出的时候,只剩下了 65 英寸的版本还在使用分体设计,其他尺寸的小米电视 4 都回归了一体化方案……

并且从 2015 年发售至今,小米电视 3 就没有再推出后续可供升级的硬件,包括主机和配套的屏幕,过去整整十年,一次都没有更新……这就导致现在用小米电视 3 看个电影,想返回主界面,画面得黑屏将近半分钟。

分体式设计从当初的“战未来”,变成了一张“过期大饼”,这部分花钱支持的用户,最终选择了维权。托尼光查了黑猫这一个平台,就有 1900 多条针对小米电视 3 的投诉,里面就有不少人主张,小米所说的分体可升级功能,属于 “虚假宣传”。

但其实,类似的事情不止小米,也不止数码圈才有。如果细数厂商们说了又不算的功能承诺,和那些半途而废、背刺首批尝鲜用户的产品规划,不夸张的说,消费者天天都能过 315。

因为像小米电视 3 这样,“一代而亡” 的产品,其实不是少数——

不知道差友们是否还记得,当年锤子科技的坚果 TNT(Touch & Talk ) 工作站,发布之前拉满消费者的预期,吊足胃口,什么“革命性、颠覆性的,甚至能改写人类计算机的历史”、“碾压 iOS 和 Windows”……

虽然说在一些系统交互层面,坚果 TNT 工作站确实提供了很多提升效率的创意。但考虑到这台机器的本质,就是台可触屏、可语音交互的一体机,仅仅靠“按住屏幕说话”打开文件和应用,配合坚果Office的办公套件,实现数字求和,修改 ppt 格式一类的功能……还远远达不到老罗在微博激情输出的水准。

后来发布会现场频频翻车的演示,也都说明了这套东西就是半成品,所以有较真的哥们,把它投诉到了工商局,当然最后没能立案……

但后面坚果 TNT 工作站因为订单量少和系统调试等问题一再延迟发货,曾经的次世代大屏系统的设想,也就草草收场了。

同样的事情,也发生在一个叫 Essential Phone 的产品上,可能一些差友不太熟悉这个品牌。但其实这个品牌的创始人安迪•鲁宾来头其实不小,设计出了Android手机系统,他也被誉为 “Android之父”。顶着这么大的光环离职创业,他做的智能手机,肯定会有点与众不同的构思……

所以你能看到,Essential Phone 不仅仅在设计上用了几乎无边框的全面屏设计——在这台手机发布的 2017 年,敢尝试去掉顶部额头、只保留下巴,琢磨新形态的手机,并不多,市面上另一个同类型设计的产品是小米 MIX2。但 Essential Phone 的边框更细,下巴也比小米 MIX2 更小。

而且它还在可拓展性上做起了文章,这台手机最大的亮点之一,就是手机右侧提供了两个磁点,可以磁吸各种配件。

就比如说,创始人多次在采访中提到,团队在开发一款可以磁吸在手机上的“全球最小的3D激光扫描仪”、通过磁吸接口将手机音频传输至汽车音响”,这样就可以绕过蓝牙协议的压缩,实现高保真音质。

但可惜这些设想最终都没能实现,官方只推出了360度摄像头、3.5mm耳机接口配件和无线充电底座等等几个配件……

也许你以为是小厂商们缺人手缺资源,才频频翻车,但这事其实大厂也干了。

就比如,摩托罗拉也曾在 2016 年推出过模块化手机——Moto Z,通过背后的金属触点,磁力吸附功能扩展模块。不得不说,大厂的手法确实更惊艳。因为 Moto Z 通过磁吸,不仅可以实现替换手机背盖的材质,起到一个造型上的作用。

而且还能直接磁吸一块电池在手机后壳增加续航,磁吸 JBL 的扬声器提高外放音质,甚至磁吸上投影模块,可以实现短焦投影,你还可以通过这个拓展模块,外挂一个哈苏镜头……

不仅如此,在同年的开发者大会上,官方也宣布计划每年推出 12 个新模块,但如今也快十年过去了,托尼看了下官网,配件的数量比当初刚发布时也没多多少……

聊到这里,不难发现,想在迭代迅速的市场,硬件方面搞点花活和创新,玩砸了是常态。但相比起硬件规划上的有头无尾,厂商在发布时说的很多软件功能,都要靠后续 OTA 来实现,还不告诉你具体的期限,好像更让人头疼。

就像苹果的 iPhone 16 系列,发布到现在过去 200 多天,iPhone 17 都快来了,Apple Intelligence 国行还是没上线;索尼 PS5 首发时承诺支持外接 SSD 扩展存储,在发售将近一年后才通过系统更新解锁……

也就是说,用户在产品和服务上,花了全套的钱,到手的却是半成品,是不是有点 “货不对板” 的意思?那这其实就跟虚假宣传的定义很像了。

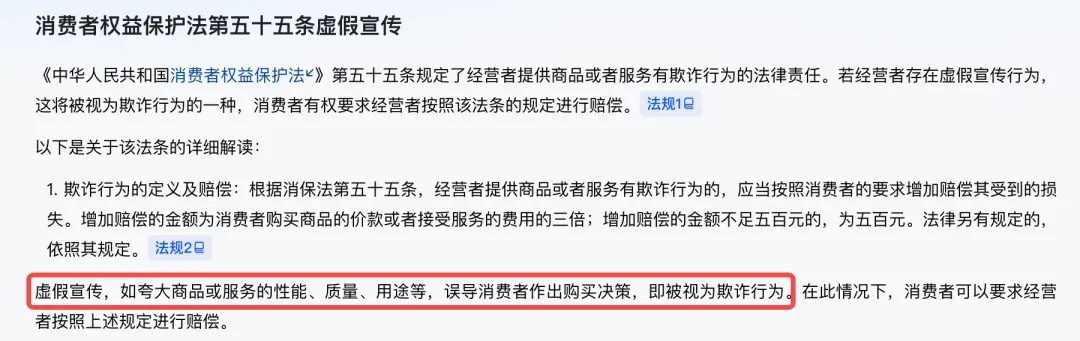

那么按照我国的消费者权益保护法,有对虚假宣传的明确处罚规定;包括欧盟的相关法律,虚假宣传最高可处年营业额 4% 的罚款;还有美国 FTC(联邦贸易委员会)指南,也要求厂商需在合理时间内兑现宣传功能,否则可能面临法律追责。

关于这个问题,托尼还特意跟学法律的同事请教了一下,就拿小米电视 3 的情况来说,确实有那么点儿虚假宣传的意思——假如真有小伙伴买过这些产品,可以试着告一告,看看能不能获得三倍赔偿。

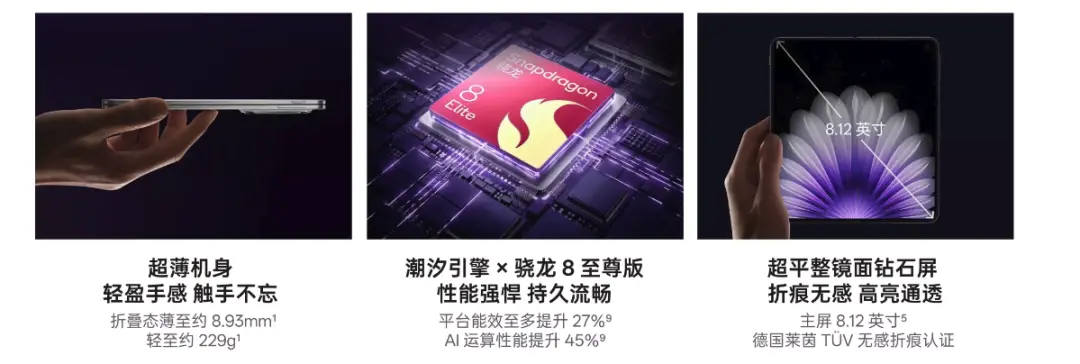

但话又说回来,估计厂商们的法务部,比托尼更清楚里面里面的利害关系,都知道吹牛吹多了是要付责任的。光看商品详情页有多少防杠的小字注释和备注,你就知道他们有多小心了。

品牌官网关于产品的功能和配置会有数字小标备注

同时托尼作为消费者,也明白为啥大家对厂商都有种 “说话不算话” 的印象。

毕竟厂商们为了差异化,经常会短暂尝试一些新功能和产品新形态,过段时间发现销量反馈不好,就改用别的方案或者无限期跳票,宣传口径可能也会一变再变。

但问题是,没有后面硬件的持续更新和软件支持,难免让首批掏钱支持的用户显得有点冤种。托尼至今忘不了,同事作为老特斯拉车主,购买了 FSD 服务,却因为硬件限制无法升级的哀怨小表情……

当然也不排除搞宣发的团队有时候会顾头不顾尾——

就像之前米罗购买了某品牌旗舰机的保值换新服务,本来这是回馈老机主的优惠。但因为下一代手机的发售延期了,和老手机之间隔了15个月才发布,超过了原定的“ 12-14 个月之间 ” 保值换新的使用条款……还好沟通之后,该品牌更新了策略,允许服务延期,不然这又要成一桩乐子了。

但无论是上面哪种情况,对于消费者来说,都是看着厂商们在产品发布时画饼,往往东西到手后,发现体验和服务跟不上。要不大家商量一下,都真诚一点,别起高调,别让各种宣传术语和功能承诺 “通货膨胀”……