靴子落地,监管收紧,智驾行业混乱吹嘘时代结束了。近两年,国内智驾一直处于“蒙眼狂奔”局面,各大车企在宣发层面无所不用其极,因为夸大和虚假宣传造成的衍生事故屡见不鲜。最终,引出官方按下“急停键”。

昨晚,工信部一纸通知,对车企的智驾宣传进行了明确界定,要求汽车生产企业要深刻领会《通知》要求,核心意思有四点。

首先,充分开展组合驾驶辅助测试验证;其次,明确系统功能边界和安全响应措施;第三,不得进行夸大和虚假宣传,严格履行告知义务;第四,切实担负起生产一致性和质量安全主体责任,切实提升智能网联汽车产品安全水平。

虽然只有寥寥数语,但已经传达了一个明确信号,以往的“闭眼开” “L 2.9999” “自动驾驶” “有路的地方都能开”等一些列浮夸宣传,行不通了!

上述要求并未提及落地期限,但有汽车行业从业者表示,没有期限,那就是现在马上实行。这也意味着,在距离上海车展只有一周时间的关键时期,所有车企和供应商,要在最短时间内调整宣发文案。

值得一提的是,在宣传口吻上,华为系鸿蒙智行已经率先调整方向。

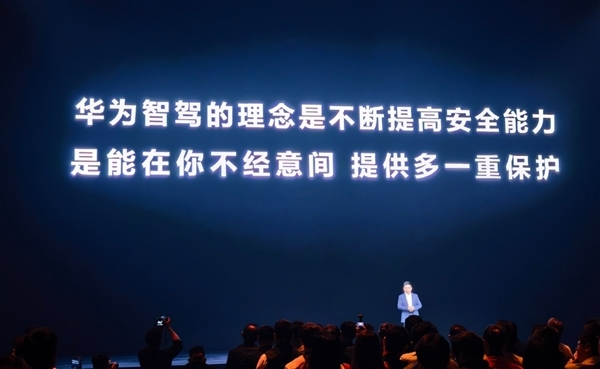

在4月16日举办的鸿蒙智行新品发布会上,华为常务董事、终端BG董事长余承东登台演讲,首次公布了华为智驾的理念。

他表示,华为智驾的理念是不断提高安全能力,是能在你不经意间,提供多一重保护。

日前,鸿蒙智行还向用户发出安全出行倡议,包括:1、遵守交规:不超速、不闯红灯、不占用应急车道;2、文明出行:礼让行人、文明停车、杜绝危险驾驶;3、安全智驾:规范使用智驾领航辅助(NCA)功能。

相信,随着华为“带头”,将有越来越多的车企在智驾宣发上,更为规范化。

事实上,就在工信部发文的前几天,公安部交通管理局官方公众号就曾发过一篇名为《智慧领航,安全护航——智能网联汽车辅助驾驶功能使用须谨慎》的文章。

文中指出,近期,因驾驶人错误使用辅助驾驶导致的交通事故时有发生,引起社会关注讨论。

究其原因,部分驾驶人对辅助驾驶的认知不到位,误以为 “辅助驾驶=自动驾驶”,开启辅助驾驶功能后做出玩手机、睡觉、聊天、吃东西等危险行为,不仅违反了道路交通安全法律法规,也对其他道路使用者的安全构成严重威胁。

同时,呼吁用户,警惕“高阶智驾”陷阱,并强调辅助驾驶≠自动驾驶”。

在汽车驾驶自动化的6个等级之中,0-2级为辅助驾驶,系统辅助人类执行动态驾驶任务,驾驶主体仍为驾驶人;3-5级为自动驾驶,系统在设计运行条件下代替人类执行动态驾驶任务,当功能激活时,驾驶主体是系统。

从部分车企官网或新闻发布会信息可知,尽管相关车企智能驾驶系统命名存在差异,但均突出“辅助”属性,技术特征均属于我国《汽车驾驶自动化分级》(GB/T 40429-2021)规定的2级标准,尚未取得3级及以上等级认证。

这一现象主要受三方面因素制约:

其一,感知算法在复杂场景下的可靠性尚未突破技术瓶颈;

其二,车企基于法律风险防控考虑,主动将功能标注为2级,以维系驾驶人作为责任主体的法律定位;

其三,我国正在推进准入与上路通行试点,目前尚未有3级自动驾驶汽车获得准入许可。

对于车主来说,车辆辅助驾驶功能虽然可以降低驾驶人在复杂路况下的认知负荷与操作压力,但仍应清楚认知,当前国内主流量产车辆所搭载的辅助驾驶系统尚处于0-2级,属于“人机共驾”的辅助驾驶范畴。

如果驾驶人在车辆行驶过程中“脱手脱眼”,可能面临行政处罚、民事赔偿及刑事追责三重法律风险。

因此,即使车辆开启了辅助驾驶功能,驾驶人也要全程保持驾驶位值守,实时监控路况。

该文还指出,根据《中华人民共和国广告法》第二十八条,若车企通过广告或宣传材料虚构、夸大辅助驾驶功能(如将2级辅助驾驶描述为 “自动驾驶”),误导消费者购买,市场监管部门可依据《中华人民共和国广告法》对虚假宣传行为处以广告费用5-10倍罚款,情节严重的吊销营业执照。若虚假宣传造成严重后果(如引发交通事故致人伤亡),可能触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十二条,可对责任人处2年以下有期徒刑或拘役,并处或单处罚金。

另外,根据《中华人民共和国道路交通安全法》及其实施条例,机动车驾驶人始终对车辆运行安全负主体责任。当前我国道路通行环境下,市面量产汽车仍处于2级辅助驾驶阶段,系统仅提供有限的辅助驾驶功能。

因此,驾驶人在使用辅助驾驶功能时,必须持续履行观察路况、预判风险和及时接管的义务。若驾驶人在辅助驾驶功能激活期间未尽上述义务,存在“脱手脱眼”行为,公安机关交通管理部门将依据《中华人民共和国道路交通安全法》第九十条,认定其存在妨碍安全驾驶的违法行为,依法处以罚款并记分。

一旦因此类行为引发交通事故,驾驶人将承担主要责任,需依法承担民事赔偿;若事故导致人员伤亡或重大财产损失,还可能构成交通肇事罪,被追究刑事责任。