一夜之间,充电宝行业的天,似乎就变了。6月26日,民航局发布通知,自6月28日起,禁止旅客携带没有3C标识、3C标识不清晰、被召回型号或批次的充电宝乘坐境内航班。没有3C标识,就等同于“无证裸奔”,只能乖乖待在机场自弃点,等待着产品寿命的终结。

不得不说,接二连三的充电宝事件,多少搞得有些人心惶惶,我也不例外,赶紧把家里那几个服役多年的老家伙给“请”了出去。随即,我便投身于网购大军,目标很明确:要安全,得有3C认证,绝不能是“移动炸弹”。

可这一逛,我就发现了个问题——

(图源:雷科技)

几乎每个品牌的详情页,都在用精确到分钟和百分比的数据标榜自家快充有多牛,有的甚至会宣传“10分钟为iPhone 16 Pro充入23%”。小雷不禁想问了,这些数据到底有多少是干货,多少是水分?宣传的充电功率有没有虚标?真实的快充体验究竟如何?

为了揭开这些厂商的“猫腻”,我自费拿下了充电宝热销榜上的8款自带线充电宝,其中包含了各大一线品牌,但也有一些名不见经传的小品牌混在其中。多说无益,接下来咱们雷科技就直接开测,一起看看它们的实际快充表现和广告宣传之间,到底有多大的出入?

几乎家家都有“虚标”,哪家最严重?

好了,让我们先来看一下今天的选手们。

如图所示,考虑到不同品牌的市场占有率,我们最终选出来的横评对象就是市面上常见的八款自带线充电宝,分别是小米、京东京造、绿联、倍思、酷态科、安克、IMF以及品胜的热销型号。

(图源:雷科技)

其中充电功率最高的是安克,达到45W,其次是小米的33W,最小的是IMF,只有20W的PD快充。

接下来,为了控制变量,我们让所有充电宝都为同一台iPhone 16 Pro进行充电,并且在测试前将8款充电宝全部充满百分百,然后放置一小时冷却,再把手机温度降低到室温的水平,确保测试环境一致。

测试标准的话,这次我们只设置了一个核心项目,但足以说明问题:

为只有20%电量的iPhone 16 Pro充电半小时,看各家充电宝在30分钟内可以给iPhone恢复多少电量。我们主要记录峰值功率、平均功率、30分钟充入的百分比以及总充入能量(Wh)。

(图源:雷科技)

之所以选择从20%电量开始,一方面是因为这更贴近大部分用户的日常补电习惯,另一方面是想看看避开厂商宣传中可能存在的“极限低电量”充电区间后,它们的表现如何。

公平起见,每款充电宝测试前还是老样子,都会将手机重新降温并确保电量精确在20%;且每一项都用专业设备来记录存档,也方便后面的数据复验。

确定了测什么、怎么测,那热门充电宝快充横评,这就启动!

小米今年最火了,那就小米先来。

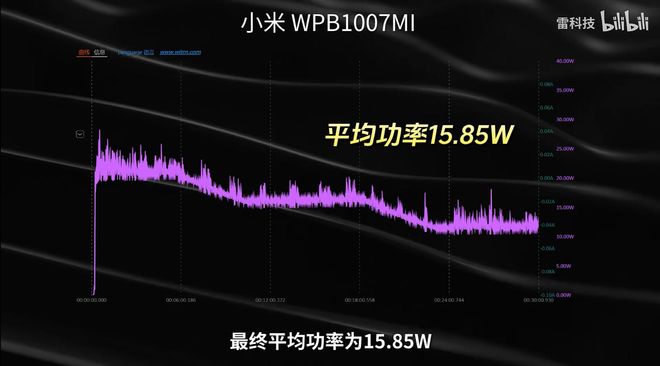

半个小时充电下来,小米的峰值功率为27.27W,但只维持了很短的时间。充电功率曲线显示小米的功率从20W一路掉到了15W,再到10W,最终平均功率为15.85W。30分钟为手机充入了48%的电量,跟它宣传的30分钟充入58%相比,少了10%,总充入能量为7.854Wh。

(图源:雷科技)

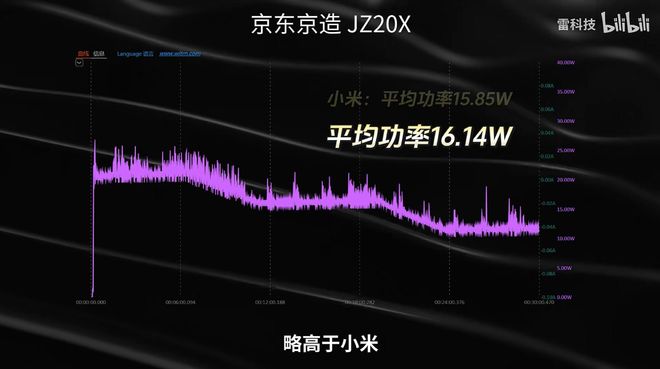

好了,下一个是京东京造,它的峰值功率为25.91W,平均功率16.14W,略高于小米,30分钟内为iPhone 16 Pro充足49%的电量。从充电功率图可以看到,它在前十分钟内充电功率维持在20W附近,所以在前十分钟内它的充电速度是最快的,总充入能量为8.013Wh。

嗯,比小米略强一些。

(图源:雷科技)

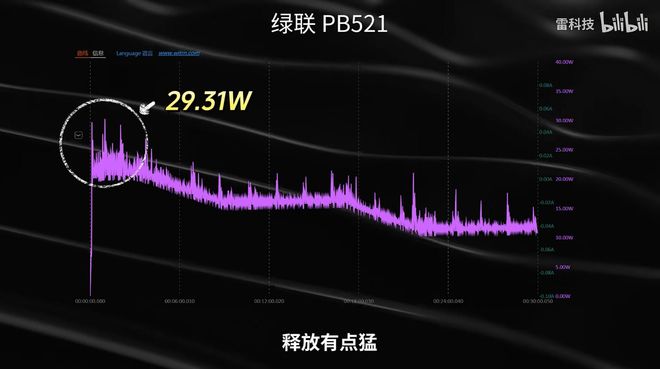

绿联也是老牌厂商了,产品性价比挺高的,我买过他家不少产品。

半小时测下来,绿联的峰值功率居然达到了29.31W,是截至目前较高的一位,但只有前四分钟非常凶猛,半小时平均功率为15.27W。30分钟内为iPhone 16 Pro充入了49%的电量,总充入能量为7.696Wh。

(图源:雷科技)

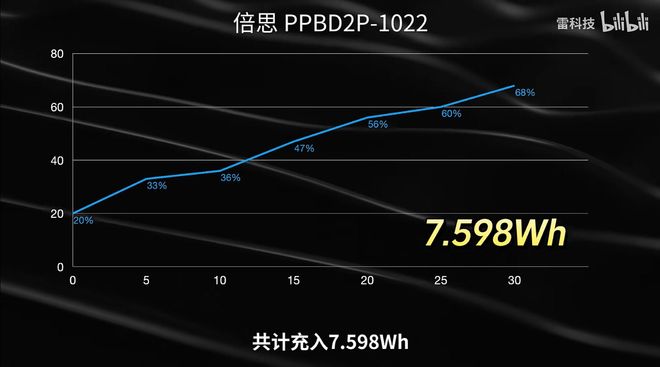

接下来是倍思,在半个小时测试里,它的充电峰值功率为19.6W,平均功率15.32W,30分钟充入iPhone 16 Pro 48%的电量。商品详情页里显示30分钟充入55%,实际测试存在7%的差值,总充入能量为7.598Wh。

(图源:雷科技)

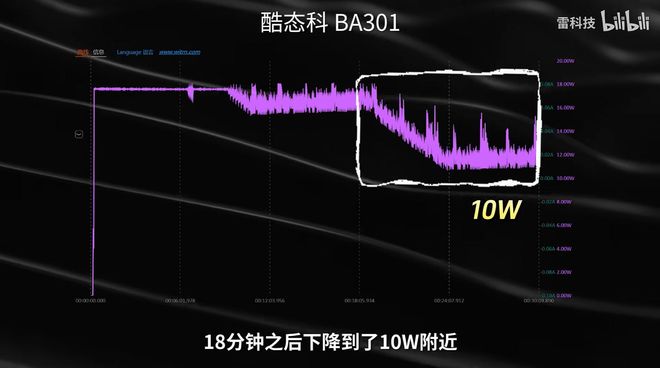

现在轮到酷态科,半小时的充电测试里,它峰值功率为17.7W,平均功率15.21W。30分钟充入iPhone 16 Pro 47%的电量。考虑到它的商品详情页里宣传的是可以30分钟充入iPhone 16 Pro Max 56%,这个实际差距就非常明显了,总充入能量为7.503Wh,也是全部产品里最少的。

(图源:雷科技)

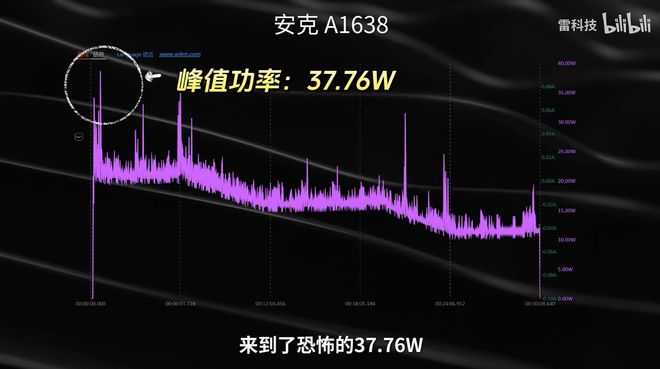

再来到安克,半小时测下来,它的峰值功率是最高的,来到了恐怖的37.76W,平均功率也有16.29W。30分钟充入iPhone 16 Pro 49%的电量。商品详情页上显示可以在27分钟充入50%,是所有产品里最接近宣传数值的,总充入能量为8.104Wh。

(图源:雷科技)

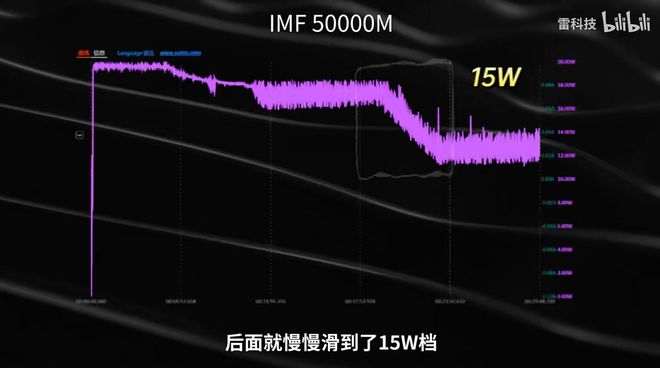

IMF这个充电宝挺小巧可爱的,它的峰值功率为19.08W,平均功率为16.29W,功率表现很稳定,30分钟共充入49%的电量,总充入能量为8.072Wh。

(图源:雷科技)

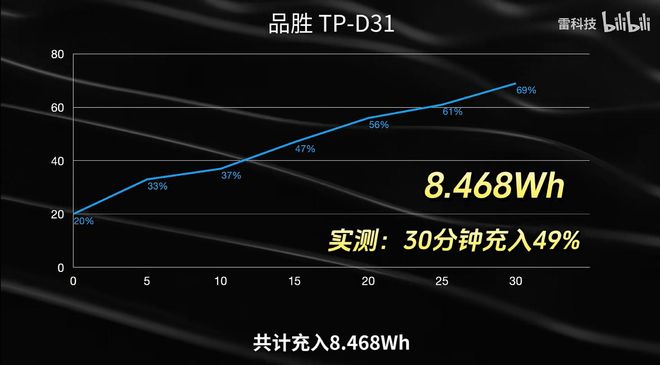

最后是品胜,它的峰值为19.65W,平均功率为17.05W,是所有产品中最高的。可以看到它的档位维持在了20瓦附近相当长一段时间。最终30分钟共计充入49%的电量,虽然和宣传相差依然很大,但最终总充入能量为8.468Wh,是充入能量最多的一款产品。

(图源:雷科技)

从实际充电速度来看,没有一款充电宝的速度表现能与官网“卖家秀”保持一致。不过这也可以理解,室温等环境,以及充电宝和手机的工作状态,都可能影响充电速度。厂商们可能是在特定场景下进行测试才可实现对应的充电速度。在小雷这一波测试中对应产品跑不出好的表现,也不能说明它们的商品详情页是完全虚标,特别是有些差距微乎其微的。不过,有些号称30分钟充满58%实际却只能充到48%的,就真的有些耐人寻味了。

决定充电快or慢的不只是参数

测试结束了,我们先来简单科普一下充电宝的快充知识吧。

简单来说,决定充电宝能否快充的关键因素在于对快充协议的支持,快充协议就是设备和充电器之间的沟通标准,双方“讲同一种语言”,才能协商最合适的充电电压和电流,实现高效、安全地快速充电。

如果你的手机支持A协议,而充电宝只支持B协议,那么充电速度就会退回到最原始、最慢的5V/2A通用模式。

(图源:京东)

目前市面上的充电宝,最核心的协议是USB-PD。它是一个开放的公共标准,主要通过USB-C接口工作,兼容性极广,从iPhone到Android旗舰,再到笔记本电脑都能用。它的优势在于能智能协商电压,比如5V、9V、12V、15V、20V等多个档位,按需输出。

除此之外,像华为的SCP/FCP、OPPO的VOOC、小米的HyperCharge等,则是各品牌的私有协议。它们往往通过“低压大电流”等特殊技术来实现更高的功率,但缺点是“认亲”,必须用自家的充电宝、数据线和手机才能激活全速,否则就会降级为PD或QC等通用协议。

这就是为什么你用45W的充电宝给iPhone充电,速度可能和20W的差不多的原因,因为iPhone只认USB-PD协议。

(图源:雷科技)

那为什么在协议一致的情况下,为什么实际快充速度总是会有折损?

首先,源于电池本身的物理特性。锂电池在电量极低时“胃口”最好,能接受大电流灌入,但随着电量超过80%,为保护电池寿命,充电速度必须大幅降低,进入“涓流充电”模式。

这就像往瓶子里灌水,开始可以猛倒,快满的时候就得放慢速度,防止溢出。

其次,热量是快充最大的敌人。充电过程本身就是能量转换,必然会产生热量。手机和充电宝内部都有温度监控,一旦温度过高,系统会强制降低充电功率,即“撞温度墙”或“温控降频”,以确保安全。你夏天边玩游戏边充电,速度肯定会变慢。

最后,能量在传输过程中本身就有损耗。数据线存在电阻,会消耗掉一部分能量并以热量形式散发掉。协议握手、设备后台运行的软件,也都在无形中消耗电量,这些因素叠加,导致最终到达手机电池的能量,永远不可能等于充电宝宣称的输出功率。

总结:京造安克最实诚,小米酷态科需优化

好,所有测试场景的数据看完,又到了雷科技的评测总结时间了。

(图源:雷科技)

我把所有数据拉了个表,结果一目了然。

从纯粹的补能来看,品胜是当之无愧的“能量王者”,贡献了8.468Wh;而酷态科则稍显逊色,以7.591Wh垫底。

但要论谁家的宣传最“实诚”,京造给了我一个惊喜,5%的差值基本可以忽略不计。安克紧随其后,实测表现和它宣传的“27分钟充入50%”几乎严丝合缝。绿联和倍思也算是“言行一致”的优等生。

相比之下,小米和酷态科这对“难兄难弟”,宣传和现实的差距就有点大了,品胜在这方面也同样需要改进。

综合来看,安克这次的表现确实可圈可点。不仅数据实诚,充电初段的爆发力也最猛,再加上那个可自定义长度的自带线设计,细节上很拉好感,完全对得起它的售价,可以说是贵有贵的道理。

(图源:雷科技)

选购建议:iPhone不迷信参数,Android对症下药

在小雷看来,这次针对8款热门自带线充电宝的实测,算是比较清晰地解释了品牌快充宣传与实际速度间的差异。

事实上,你很难判断哪一款绝对更好,因为这次的测试对象是iPhone,一个在充电协议上相对“封闭”的终端。得益于苹果对USB-PD协议的统一支持,最终结果呈现出了高度趋同的现象:无论价格相差多少,各家产品30分钟都为iPhone 16 Pro充入了47%-49%的电量,平均功率也都在15W-17W之间徘徊。

但必须强调,这个结论放在Android阵营可能完全不成立。

Android手机的快充生态要复杂得多,除了通用的USB-PD公有协议,各大厂商还有自己的私有协议壁垒,如OPPO的VOOC、华为的SuperCharge、小米的HyperCharge。如果充电宝不支持你手机的私有协议,快充速度就会大打折扣,哪怕它标着100W输出,也可能只能握手基础的18W PD快充。

所以,我的购买建议是:

如果你是iPhone用户: 不必过分迷信宣传的峰值功率。选择一款支持20W以上PD协议、做工扎实、安全认证齐全的知名品牌产品即可,实际体验差别微乎其微。更应该关注的是“额定容量”大小和便携性。

如果你是Android用户: 必须“对症下药”。首先确认你的手机支持何种私有快充协议,然后去选购明确标注支持该协议的充电宝,这才是释放手机快充潜力的唯一途径。否则,就是高射炮打蚊子。

最终,抛开协议和功率,选购的基石永远是安全。

认准3C认证,看清决定续航次数的额定容量,这才是在花样百出的市场中,为你的数字生活找到最可靠“续命神器”的根本。