科学家们长期以来一直对印度孔雀(俗称孔雀)等鸟类羽毛的鲜艳色彩和复杂结构着迷。一项新研究揭示了这些标志性尾羽的一个惊人特性:当它们被注入一种常见的荧光染料时,能够充当微型激光谐振器。

这项研究由来自美国多所大学的研究人员开展,并发表在《自然》杂志上。研究旨在探索孔雀羽毛小羽枝(一种有助于形成孔雀标志性闪亮眼状斑纹的微观结构)在激光染料罗丹明6G作用下的行为。研究的目的是确定这些染色羽毛发出的光是否能够揭示其潜在的生物结构,以及羽毛本身的彩色光子晶体是否可以作为产生激光的反馈机制。

为了进行这项实验,科学家们获取了天然孔雀羽毛,仔细切割以分离出眼状斑区域,并用含有罗丹明6G的溶液反复润湿和干燥特定区域。这种染料在绿色激光照射下会发出明亮的荧光。研究团队利用绿色激光脉冲照射准备好的羽毛,并通过专门的光谱仪系统收集发射光。

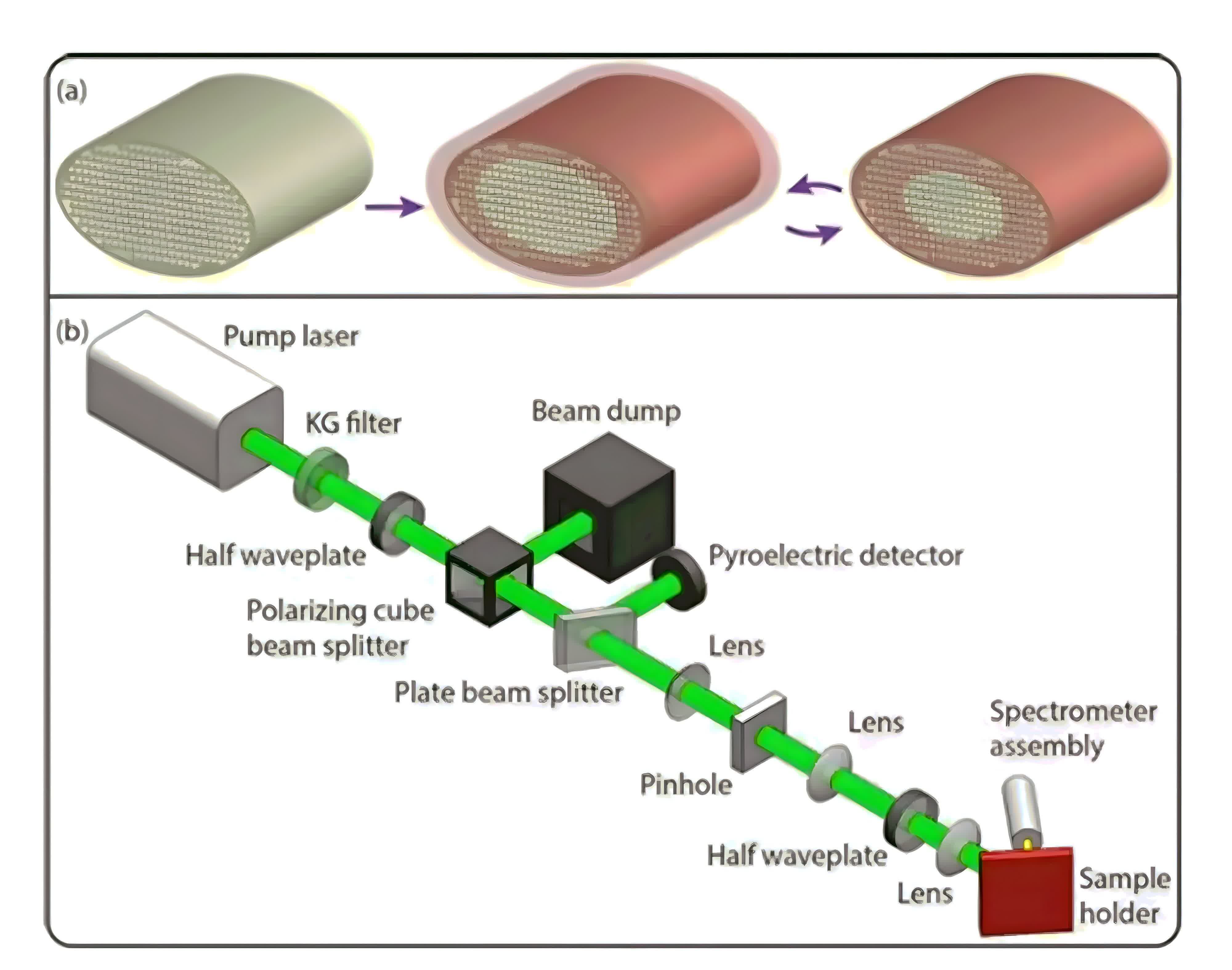

(a)用染料溶液反复染色的小羽枝横截面的图示。 (b)用于检测用 R6g 染色的雄性印度孔雀尾羽发射的实验装置。

初步结果表明,仅仅对羽毛进行一次染色是不够的——激光辐射只有在经过几次润湿和干燥循环后才会出现。这表明染料和溶剂必须深入渗透到羽毛小羽枝中,并可能改变其微观结构,才能显现出这种效果。

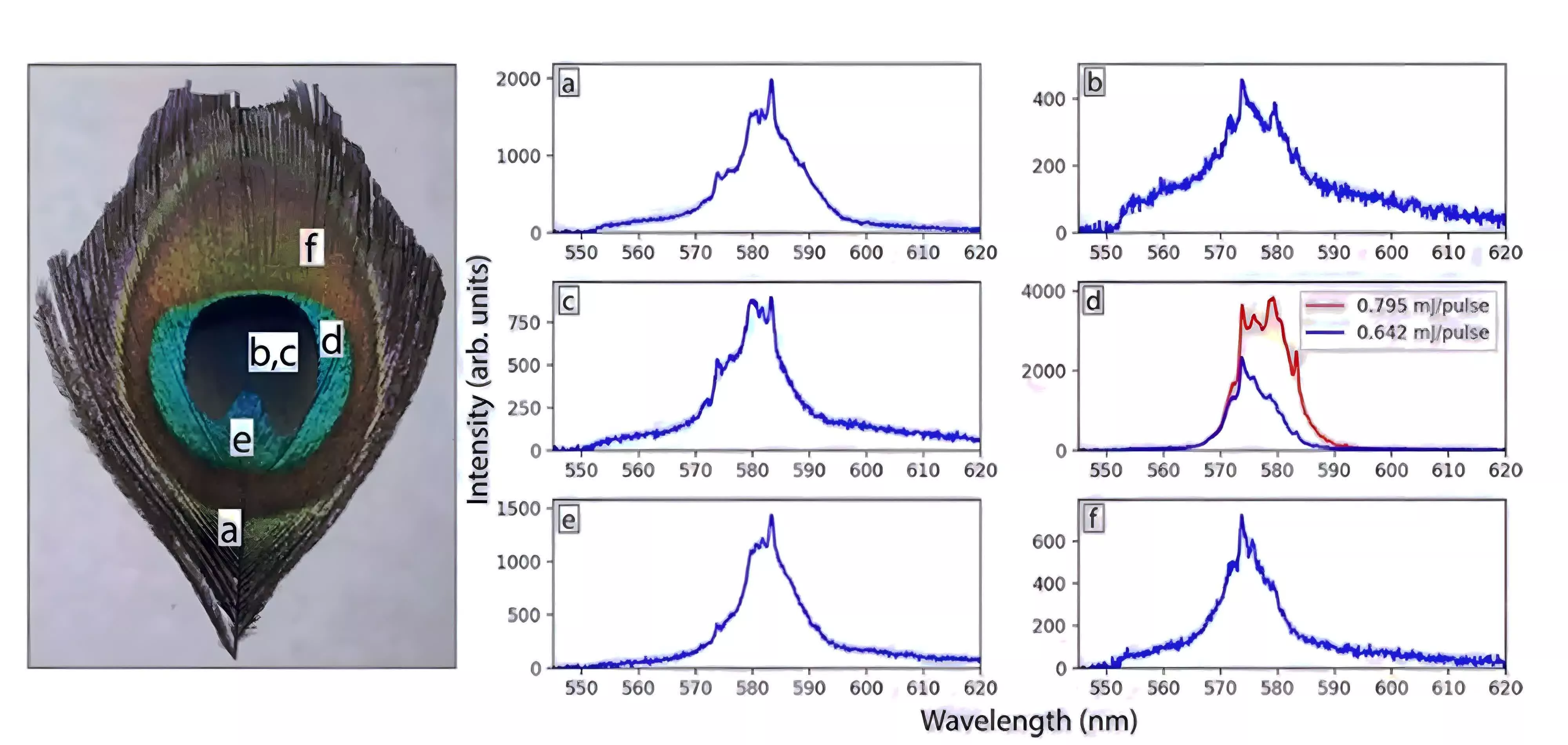

当激光照射到眼斑的不同部位时,无论这些部位呈现蓝色、绿色、黄色还是棕色,研究人员都发现了尖锐且一致的激光发射峰,尤其是在574nm和583nm波长处。这些线条在染料的泛荧光中格外醒目,并且出现在所有测试的羽毛样本和颜色区域,表明该效果具有可重复且稳定的特性。

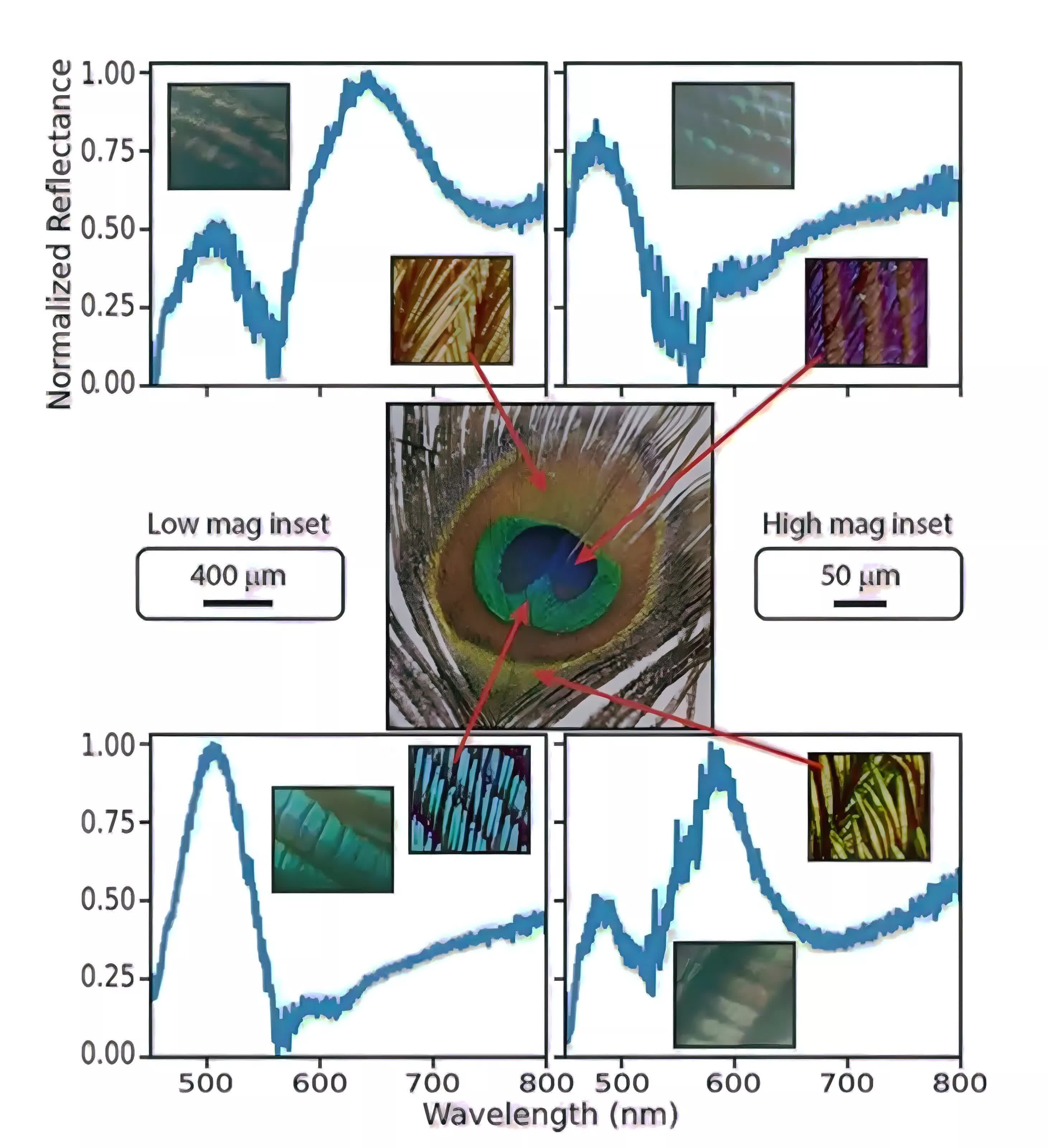

孔雀尾羽眼状斑的图像,周围环绕着四个不同颜色区域的反射光谱。每个光谱都有两张插图,一张是该颜色区域的低倍显微镜图像,另一张是高倍显微镜图像。

研究人员分析了发射光谱,发现观察到的激光行为与所谓的随机激光的预期不符。随机激光通常产生于不规则、高度散射的环境,产生的发射线难以预测且变化多端。相反,孔雀羽毛在特定波长下产生一致的模式,而不受局部颜色或结构的影响。这促使研究小组得出结论,激光反馈机制与导致羽毛呈现彩虹色的机制不同。

R6g 注入孔雀尾羽的标记区域(a – f)的发射光谱。

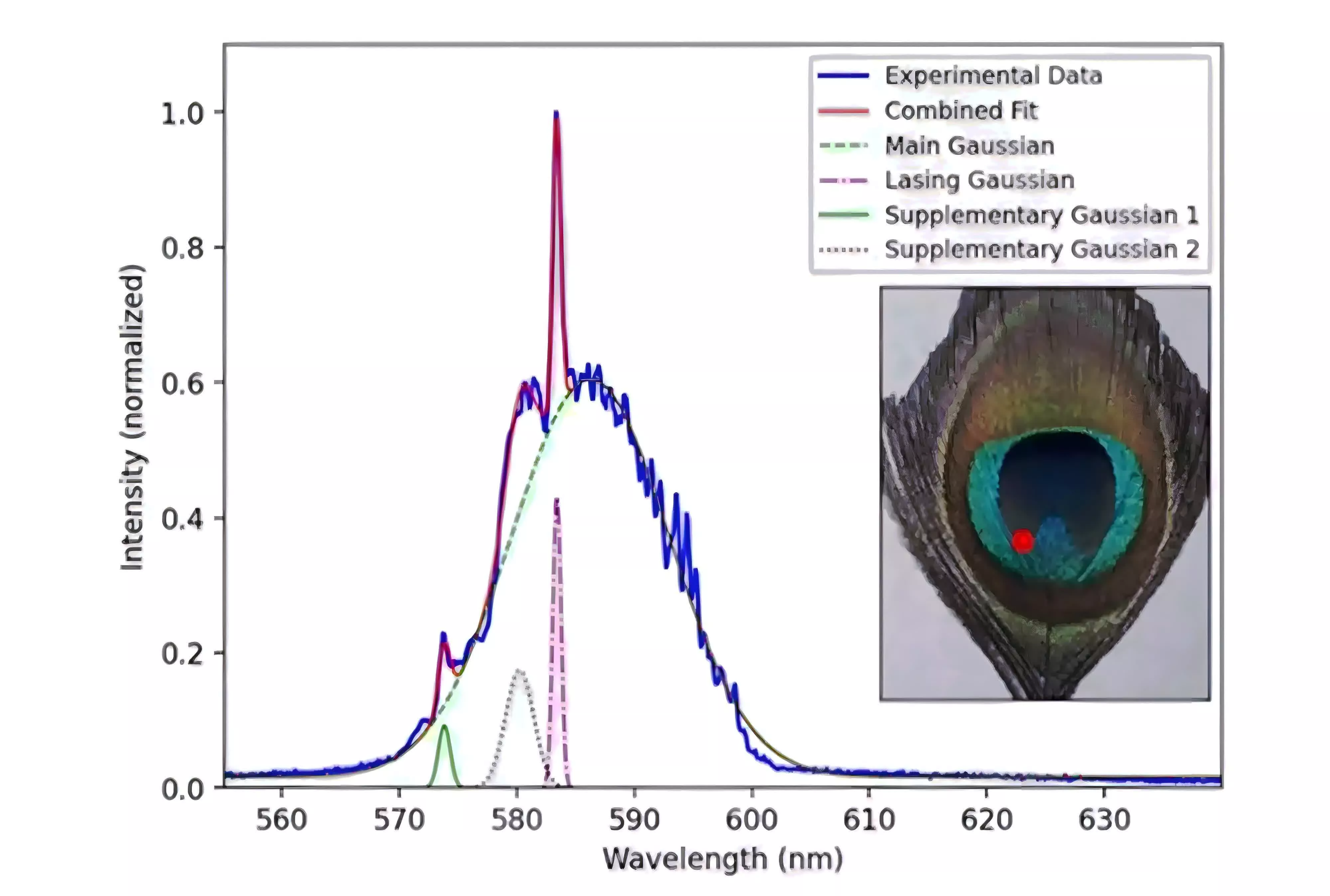

对谱线的高级分析表明,反馈很可能来自规则的中尺度结构,这些结构贯穿整个眼点,位于羽毛小枝内,而非来自长程光子晶体有序结构或随机分散的散射路径。该研究排除了其他解释,例如回音壁模式激光器,这需要孔雀羽毛中天然存在的精确圆形腔体。

激光效应也需要相对较高的泵浦强度,接近或略高于随机激光实验中的泵浦强度,但发射的稳定性和可重复性表明生物微观结构中存在潜在的有序性。研究结果表明,天然多晶或异质材料一旦注入合适的分子并进行适当的处理,就能通过激光发射揭示隐藏的规律。

在泵浦尾羽的虹彩蓝色区域时观察到的发射光谱。采用四峰高斯拟合对发射光谱进行建模。

尽管实际应用仍处于推测阶段,但这些发现提出了一种新方法,即通过测量染料注入后激光发射光谱来探测复杂生物材料的内部结构。利用这项技术,未来或许能够绘制或表征羽毛和其他组织中“隐藏”的结构图案或腔体,从而为材料科学、生物光子学和仿生激光技术的研究开辟新的机会。例如,佛罗里达理工大学的 Nathan Dawson 表示这项研究有助于制造安全、生物相容的激光器,用于人体内部的感知、成像和治疗。