1945年7月16日凌晨,美国新墨西哥州的荒漠深处,人类历史上第一颗原子弹试验即将启动。就在倒计时前,年轻的数学家与工程师理查德·哈明(Richard Hamming)还在焦虑地反复检查他的计算结果。因为曼哈顿计划的科学家们曾严肃提出一个极端假设:原子弹造成的高温是否可能引发空气中氮/氧核聚变从而点燃大气层。

简单地说,就是核爆炸的巨大能量会不会点燃整个地球的大气层?

《奥本海默》剧照

在1945年7月16日的Trinity核试验(人类史上首次核试验代号)之前,这是一个极其罕见但会带来世界毁灭性后果的理论风险。

当时,物理学家Edward Teller等人提出这一可能性,Hans Bethe被派去评估是否具备自持链式反应条件,并得出结论说这种反应极不可能发生。

就在倒计时前夕,Richard Hamming被要求复核一次关键计算。

他原本打算交由助理完成,但当意识到这组计算涉及大气层是否会被点燃的问题时,决定亲自进行检查。

他详细检查了算术过程后确认:“算术过程没有错误,但我不确定氮或氧核截面的物理公式是否正确,因为在那个能级上没有实验可以验证。”

哈明确认计算过程本身没有错误,并经过反复复核后确信风险接近于零,尽管他仍无法验证公式背后的物理假设。

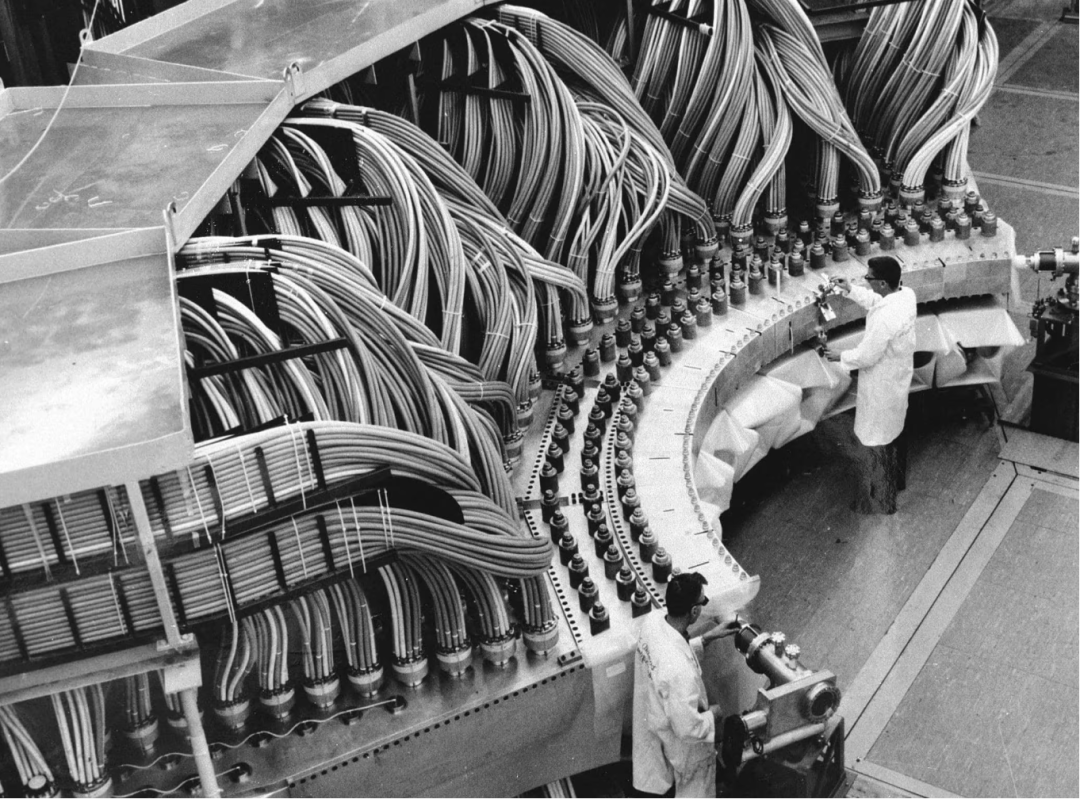

1946年,他离职加入贝尔实验室。在接下来的十五年里,他几乎参与了该实验室所有最重要的成就。

由于他的工作,他于1968年获得图灵奖,成为该奖的第三位获奖者。

后来理查德·哈明写道:

在科学领域,如果你知道自己在做什么,那你就没必要去做它;

而在工程领域,如果你不知道自己在做什么,那你就不应该去做它。

在那一刻,哈明清晰地展现了科学家和工程师角色之间的微妙界线与相互依赖:

科学家提出大胆的猜测、探索未知的风险;

而工程师则必须精准掌握一切,确保将未知变成可控的现实。

八十年后,这种微妙界线却意外地再次成为全球顶尖技术领袖争论的焦点。

马斯克的宣布xAI从此再无“研究员”

7月30日,马斯克宣布,他将从旗下的公司xAI删除“研究员”这一头衔,因为在他看来,“研究员”不过是学术界的“虚荣遗产”。

“我们只有工程师”,所有职位都将使用“工程师”这一头衔。

这一声明最初是对xAI员工Aditya Gupta在X平台上发布的现已更新的招聘信息的回应。

最初的职位列表中招募的是“AI工程师和研究员”。

马斯克迅速回应了该帖子。

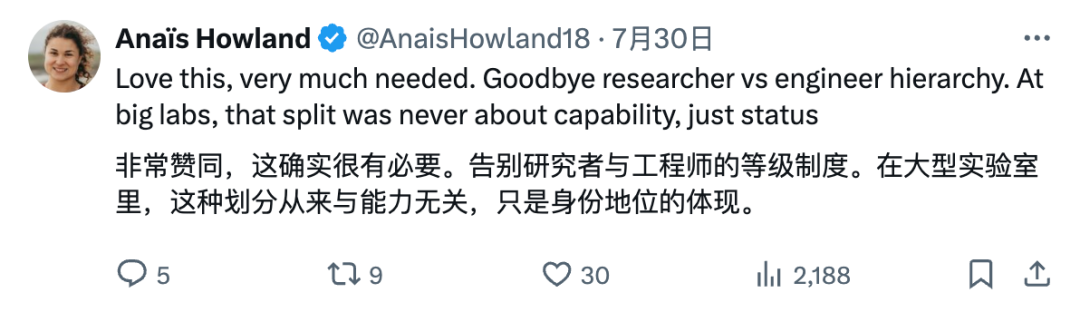

这一话题引爆了社交网络,3000万人次观看。

当然,这种热闹肯定少不了Yann LeCun,甚至网友比Yann LeCun更快一步的预测LeCun将会反驳

!

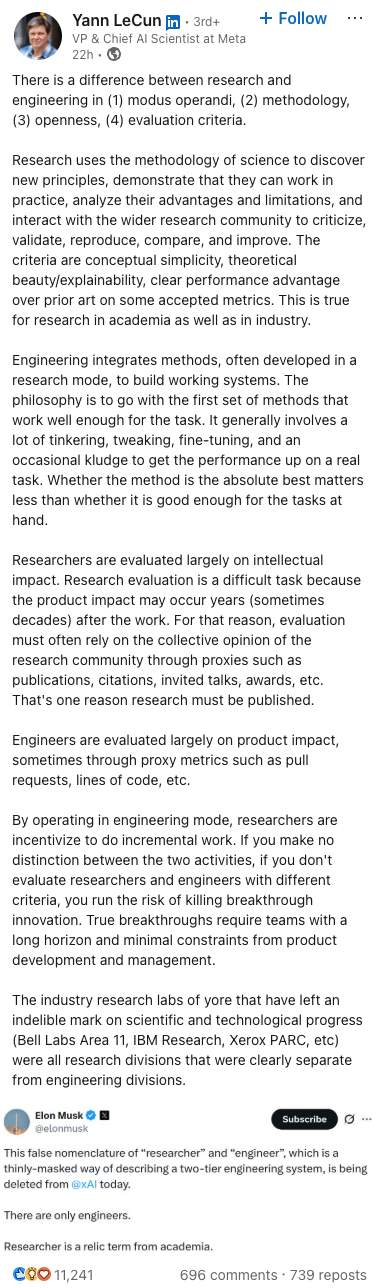

马斯克此言一出,立即遭到了AI先驱、图灵奖得主Yann LeCun的强烈反驳。

他坚持认为研究和工程在方法论、目标、评估标准上有着根本的区别,若不加区分,势必扼杀长期的突破性创新。

于是,一场关乎科技创新、组织文化、人才战略甚至行业未来的论战,由此拉开了序幕……

马斯克与LeCun的不同理解

马斯克的观点:取消“研究员”称号,强调工程实干。

在马斯克看来,“研究员”是学术界的遗留产物,有些自命不凡且责任不明,而真正重要的是把东西造出来。

马斯克甚至以SpaceX为例强调这一点:他声称SpaceX在火箭和航天技术上所做的前沿“研究”比全世界大学实验室的总和还要多。

“但我们从不用研究员这个自命不凡、责任模糊的称谓,我们只称工程师。”

马斯克的观点得到很多人的认同。

LeCun的观点:研究与工程在方法和评价标准上截然不同。

作为资深AI研究者,LeCun明确反驳了马斯克的看法。

他指出研究(Research)和工程(Engineering)在多个方面都有区别,包括:(1)运作方式,(2)方法论,(3)开放程度以及(4)评估标准。

根据LeCun的描述:

研究更接近科学探索。

研究人员运用科学的方法来发现新的原理,验证其可行性,分析优劣,并与更广大的研究社群互动,通过论文发表、同行评议等方式共享和改进成果。

研究的评价标准侧重于概念的创新性与美感、理论解释力以及相对于前人工作的明确性能提升。

简而言之,研究活动注重知识的新颖性和长远影响,往往需要公开交流以获得学界的认可。

工程则专注于将已有的方法整合起来,构建实际可用的系统。

工程师的哲学是在能满足任务要求的前提下,优先采用“够用”的解决方案,注重调试、优化和迭代实践。工程工作并不追求方法论上的最优新颖,而更在意快速有效地实现目标。

其评价标准主要是对产品的实际影响,常以代码产出、产品性能和迭代速度等指标来衡量。

LeCun强调,由于研究和工程的产出形态与价值衡量迥异,对从事这两类工作的人员理应采用不同的激励和评价机制。

“研究人员主要以智识影响力来评判,而工程师主要以产品影响力来评判”。

研究成果的影响往往要多年甚至数十年后才能体现,因此需要通过论文、引用、奖项等学术同行评价来度量,这也是为什么研究必须公开发表。

相反,工程成就则更直接地体现在产品成效上(如代码贡献、产品功能等)。

LeCun警告称,如果混淆了研究与工程的区别,用同一种标准来要求所有人,那么研究人员将被迫只做短期见效的渐进式工作,长远来看会“扼杀突破性创新”。

他直言,不加区分地统一称谓和考核体系,“有可能抹杀重大创新的土壤”,因为真正的技术突破往往来自那些拥有长远目标、较少产品压力的研究团队。

对AI行业和公司组织结构的潜在影响

马斯克和LeCun的这场争论,直指AI企业内部组织架构和人才管理的模式选择。

马斯克与LeCun之间的“哲学冲突”并非仅仅是理论上的。

它反映在当今顶尖AI实验室多样化的组织结构中。

每种方法都代表了在人工智能时代如何最好地促进创新的不同战略赌注。

这些实验室可分为三种主要模式:融合模式、专家模式和废除主义模式。

融合模式:在OpenAI和Anthropic模糊界限

OpenAI和Anthropic开创了一种旨在消除研究与工程之间传统界限的模式。

两家公司基本上都放弃了明确的头衔,转而为其技术人才选择统一的称号“技术人员”(Member of Technical Staff, MTS)。

OpenAI总裁Greg Brockman解释说,公司刻意选择不“将人们划分为研究员和工程师”。

同样,Anthropic的招聘页面也指出,随着“大模型的出现”,这两种角色之间的历史划分已经“消解”。

OpenAI的许多杰出贡献者,包括DALL-E的创造者Aditya Ramesh和GPT架构师Alec Radford,都没有博士学位,而是通过在公司内部的实践工作中学到了他们的技能。

MTS这个头衔本身是对贝尔实验室一个术语的“有意识复兴”,被重新用于适应这种现代混合文化,在这种文化中,研究进展与大规模工程实力密不可分。

从战略上看,融合模式提供了几个优势。

它培养了一个更具适应性和公平的竞争环境,这在快速发展的人工智能领域尤其有价值,因为个人常常需要身兼数职,一天进行模型实验,第二天又构建用户界面。

而且,在人才市场竞争激烈的时候,这种模糊化的头衔也更难让竞争对手盯上自家的人才。

此外,正如对Anthropic战略的一项分析所指出的,统一的MTS头衔是一种巧妙的“反挖角防御”。

通过在LinkedIn等公共平台上模糊其员工的资历和具体专长,竞争对手识别和锁定高价值人才的难度显著增加,这有助于在激烈竞争的市场中留住人才。

Meta和GoogleDeepMind的“术业有专攻”

相较之下,Meta和GoogleDeepMind明确区分了研究人员和工程师。

Meta的AI研究实验室FAIR,就明显标明自己招聘的是“硬核研究员”,希望这些人专注于长期的基础研究,做突破性探索。

GoogleDeepMind的运营结构类似。

它将自己描述为一个“专注的科学社区”,并被组织成明确的“研究”和“工程”团队。

查阅其招聘页面可以发现,像“研究科学家”和“高级应用AI工程师”这样的职位有独立的招聘信息,每个职位都有不同的职责和可能不同的评估标准。

他们相信,通过清晰地划分专业领域,让专家各司其职,效率会更高。

这种结构代表了对一种正式流程的信念,即由一组专家进行发现,然后传递给另一组专家进行实施和扩展。

但挑战也很明显——研究和工程之间如何顺畅交接,一直是个历史难题。

废除主义模式:xAI的“只有工程师”

埃隆·马斯克旗下的xAI最极端:直接取消了“研究员”这个角色,只要“工程师”。

xAI的目标很明确,就是强调工程实战能力、快速试错、直接解决实际问题。

马斯克认为,只有通过严格的工程实践,才能真正产生有竞争力的创新。

这样做的优点是更容易实现高效的产品落地,不会出现研究脱离实际应用的问题。

不过缺点也很明显,这种方式可能牺牲掉一些偶然的、探索式的突破机会。

历史的回响:贝尔实验室和施乐PARC

关于AI实验室结构的现代辩论并非凭空发生。

它是企业如何组织创新这一悠久历史的最新篇章。

贝尔实验室展现了一种成功的模式:通过稳定资金支持,给予研究部门充分自由,使科学家能探索基础问题而不受短期商业压力的约束,诞生了晶体管、激光、信息论和Unix系统等革命性技术。

这种受保护的“学术与工业融合”模式,证实了LeCun所强调的,独立研究部门对变革性创新的关键作用。

与之相反,施乐帕克研究中心PARC虽然同样取得巨大技术突破(如图形界面和以太网),但却因与公司主营业务脱节而未能有效商业化,成果最终流入竞争对手之手(苹果公司即为典型)。

这突出了研发与业务“交接”问题的重要性。

这一历史教训成为马斯克和LeCun争论背后的核心:

LeCun主张通过专业化分工和精细管理的交接实现突破创新。

而马斯克则坚信通过统一的工程师文化直接推进产品开发。

谁对谁错?