大白鲨身上有一个令人困惑的基因谜题:统一的核DNA,但分裂的线粒体 DNA,这违背了迁徙和进化理论。大白鲨的细胞核DNA与线粒体DNA之间存在显著的错配。多年来,科学家们一直认为,这可以用大白鲨的迁徙方式来解释。

一项新研究通过分析全球大白鲨种群的基因差异,验证了这一观点。证据表明,大约1万年前,即上一个冰河时代末期,所有大白鲨都局限于印度洋-太平洋的一个单一种群。从那时起,它们逐渐扩散到全球各地的海洋。

这些结果推翻了长期以来的迁徙理论。然而,DNA差异的真正原因仍不清楚,这给研究人员留下了一个亟待解决的谜团。

上一个冰河时代挤压了大白鲨的数量

在上一个冰河时代,大白鲨(学名: Carcharodon carcharias)濒临灭绝。由于海平面远低于现在,它们可用的栖息地缩小,几乎没有生存空间。大约一万年前,冰河时代结束时,地球开始变暖,冰川消融,海平面再次上升。对于大白鲨来说,这些变化意味着更大的游弋空间和恢复的机会。

《美国国家科学院院刊》发表的一项研究发现,在此期间,白鲨数量已减少到仅存在于印度洋-太平洋南部的一个基因混合的单一种群。大约7000年前,基因差异开始出现,表明该种群最终分裂成两个或多个独立的群体。

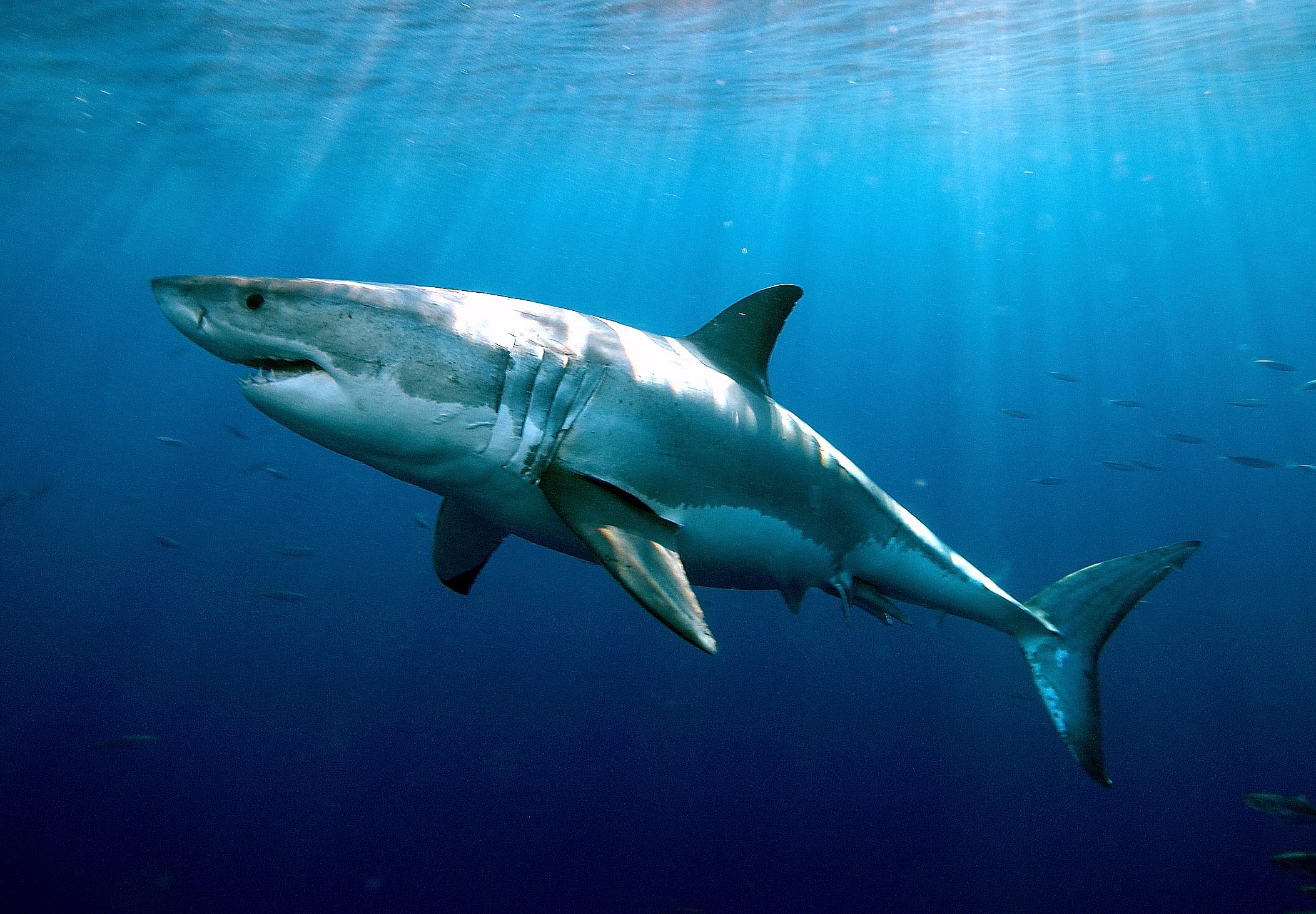

大白鲨的核DNA和线粒体DNA之间的差异曾被认为是由它们的迁徙模式造成的,但很可能是由另一个目前尚不清楚的因素造成的。图片来源:Greg Skomal

尽管大白鲨数量有所恢复,但数量仍然很低

虽然这一发现为鲨鱼的历史提供了新的线索,但这些发现并非完全出乎意料。即使在有利的条件下,大白鲨的数量也从来都不丰富。作为食物链中的顶级捕食者,它们的数量自然有限。如今,科学家们已确认了三个不同的遗传种群:一个位于南半球靠近澳大利亚和南非的地方,一个位于北大西洋,另一个位于北太平洋。尽管它们分布广泛,但全球数量仍然很低。

“全球大概有2万只,”该研究的共同作者、佛罗里达自然历史博物馆鲨鱼研究项目主任加文·内勒说道。“任何一个城市的果蝇数量都比全世界的大白鲨数量还多。”

气候变化和栖息地丧失导致物种减少

在艰难时期,种群数量少的生物可能会被推到灭绝的边缘。高达一英里的冰川从两极延伸开来,锁住了大量的水,导致2.5万年前海平面下降了约40米(131英尺),导致栖息地消失,大白鲨被限制在海洋围栏内。

然而,在大白鲨大规模回归的过程中,发生了一些事情,至今仍像20多年前首次发现时一样,是一个谜。这项研究的主要目的是找到一个明确的解释,但尽管使用了迄今为止最大的大白鲨基因数据集之一,事情的进展却并不完全按照计划进行。

内勒说:“诚实的科学答案是,我们不知道。”

线粒体DNA研究的初步线索

2001年,科学家们第一次察觉到一些奇怪的事情,当时一个研究小组发表了一篇论文,开篇是这样的:“关于大白鲨的信息一直很难获取,尤其是因为这种鱼的稀有性和巨大的体型。”

该研究的作者比较了澳大利亚、新西兰和南非数十条鲨鱼的基因样本。他们发现,尽管不同鲨鱼细胞核中产生和储存的DNA大致相同,但南非鲨鱼的线粒体DNA与澳大利亚和新西兰鲨鱼的线粒体DNA明显不同。

一个看似显而易见的解释是,大白鲨倾向于聚居在一起,很少主动入侵邻近的群体。随着时间的推移,每个群体中都会积累独特的基因突变,如果这种情况持续足够长的时间,就会导致新物种的形成。

这或许可以解释它们线粒体DNA的差异,但无法解释为什么三个种群的核DNA几乎完全相同。为了解释这一点,作者认为,雄性鲨鱼一年四季都会远距离迁徙,而雌性鲨鱼要么从未远行,要么即使远行,也大多在繁殖季节回到同一个地方,这种迁徙模式被称为“恋家迁徙”。

线粒体遗传如何塑造群体

这一观点基于这样一个事实:在动植物中,细胞核DNA和线粒体DNA的遗传比例并不相同。细胞核内的DNA由父母双方遗传给后代,但只有一方——通常是雌性——将线粒体贡献给下一代。这是线粒体作为独立生存的细菌时遗留下来的现象,后来它们被真核生物的祖先毫不留情地吞噬并重新利用。

这是一个很好的猜测,而且后来证明它基本准确。雄性和雌性大白鲨一年四季都会长途跋涉寻找食物,而雌性大白鲨在交配前总会返回。

因此,大白鲨的核DNA变异应该较小,因为四处游荡的雄性会将DNA混杂在一起;而不同种群的线粒体DNA应该各有不同,因为恋家雌性会确保所有独特的差异都集中在一个地方。过去二十年来,这种解释一直备受青睐,似乎经得起推敲。然而,没有人真正戴上它来测量它的大小。这主要是因为所需的数据很难获取,原因与“试金石”研究中提到的相同:大白鲨数量不多,即使研究人员设法找到一条,在采集DNA样本时不丢失任何附肢也是一件棘手的事情。

新的全球基因数据收集工作

纳勒和他的同事早在2012年就开始收集必要的数据。“我想建立一个大白鲨核基因组,以探索其分子特性,”他说。“大白鲨有一些非常特殊的属性,我们掌握了大约40到50个样本,我认为可以用来设计探针来研究它们的种群结构。”

在接下来的几年里,他们还对大约150个大白鲨线粒体基因组进行了DNA测序。这些基因组比细胞核基因组更小,组装成本也更低。样本来自世界各地,包括大西洋、太平洋和印度洋。

模式已得到证实,但问题仍然存在

当他们比较这两种DNA时,发现了与2001年发现的相同的模式。在种群层面上,北大西洋的大白鲨很少与南大西洋的大白鲨混合。太平洋和印度洋的鲨鱼也是如此。在分子层面上,所有大白鲨的细胞核DNA保持相当一致,而线粒体DNA则表现出惊人的变异性。

研究人员注意到了恋乡理论,并进行了一些测试来验证其是否成立,首先是专门研究了核DNA。如果回到同一地点交配的行为确实是导致这些奇怪线粒体模式的原因,那么一些类似的微弱信号也应该出现在核DNA中,而雌性会将其中一半的DNA贡献给后代。

“但这根本没有反映在核数据中,”内勒说。

接下来,他们设计了一个复杂的线粒体基因组测试。为此,他们首先必须重建大白鲨的近期进化史,并由此发现了大白鲨在上一个冰河时代数量锐减到仅剩的南部种群。

“在海平面最低的时候,它们的数量非常稀少。后来,随着冰川融化,它们的数量增加并向北迁移。我们怀疑它们留在北部海域是因为它们找到了可靠的食物来源,”内勒说。

具体来说,他们遇到了海豹,海豹是白鲨的主要食物,也是它们对特定地点如此忠诚的主要原因之一。

“这些白鲨来了,吃了美味的肥肉。它们长肥,繁殖,然后游到海洋里去了。”

了解鲨鱼何时分裂至关重要,因为每个群体在那时应该已经开始基因分化。如果恋家现象是主要原因,那么研究人员只需确定从现在到上一个冰河时代的1万年时间是否足以让线粒体DNA积累到数据中观察到的差异数量。

他们进行了模拟以寻找答案,但结果却否定了答案。恋家无疑是大白鲨的一种行为模式,但它并非造成大规模线粒体分裂的原因。

因此,内勒和他的同事们重新开始,试图找出什么样的进化力量可以解释这些差异。

备选假设的检验和否定

“我认为性别比例可能有所不同——一代又一代,只有少数雌性对种群做出贡献,”内勒说道。这种生殖偏差在多种生物中都能观察到,包括猫鼬、慈鲷和多种群居昆虫。

但另一项测试表明,生殖偏差并不适用于大白鲨。

还有第三种可能性,尽管可能性较小,但团队成员表示,他们目前无法排除,即自然选择是造成这些差异的原因。这种说法牵强附会,与进化力量的相对强度有关。自然选择——认为最适合留下后代的生物体实际上通常会拥有最多后代——始终活跃,但它在大群体中的影响最为强烈。相比之下,较小的群体更容易受到所谓的遗传漂变的影响,在这种情况下,随机性状——即使是有害的性状——更有可能遗传给下一代。

例如,佛罗里达豹就濒临灭绝,野外仅存数百只。它们大多数尾巴末端都有卷曲,很可能是从同一祖先遗传而来。在主要受自然选择影响的大型种群中,这种特征要么保持不常见,要么随着时间的推移完全消失。但在小规模种群中,一只尾巴卷曲的豹子,仅仅通过基因漂变的巧合,就能改变世界。

相比之下,引力在物质和能量的所有尺度上都发挥作用,但它是四种基本物理力中最弱的一种。在行星和恒星的尺度上,引力可以将太阳系和星系维系在一起,但它对原子的形状或相互作用影响甚微,因为原子受三种更强大但更局部的力(例如电磁力)控制。

根据研究结果,遗传漂变无法解释大白鲨线粒体之间的差异。由于遗传漂变是一个完全随机的过程,它无法选择性地针对一种DNA而忽略另一种。如果遗传漂变是罪魁祸首,那么类似的变化也应该出现在核DNA中。

这使得自然选择成为唯一的另一种可能性,但由于大白鲨种群数量较少,这种可能性似乎不大。奈勒表示,如果自然选择是致病因素,那么这种选择力量“必定极其致命”。

如果在集中空间中收集到足够的质量,比如黑洞的数量级,那么原本温和的引力就会变得强大到足以吞噬光。

如果自然选择在这种情况下发挥作用,它将以同样强大的方式体现出来。任何偏离特定人群中最常见的线粒体DNA序列的偏差都可能是致命的,因此要确保它不会遗传给下一代。

但这远非确定,纳勒对这一结论的有效性也心存疑虑。目前,科学家们面临的是一个悬而未决的问题,只有通过进一步研究才能解答。

编译自/scitechdaily