最新发表在《科学》杂志上的研究显示,火星的地幔保留了它暴力起源的证据,其内部远不像课本描绘的那样层次分明,而是呈现出岩石夹杂、结构混乱的景象,更像“岩石路布朗尼”而非整齐分层的甜点。

古火星遭巨型太空岩石撞击的示意图,此次撞击引发行星深处大规模熔融与物质混合。图片来源:瓦迪姆·萨多夫斯基/伦敦帝国理工学院

研究团队利用美国宇航局InSight着陆器记录下的火星地震波数据,发现了火星地幔内部存在着不规则且巨大的古老岩块,有些碎块甚至宽达4公里。这些碎块如同地质化石,直接记录了火星形成早期的巨大撞击事件。

约45亿年前,火星与其它类地行星共同诞生于太阳周围的尘埃弥漫的原始星云。早期,它遭遇了类似于地球形成月球那样的巨型天体撞击。这些碰撞产生的高能量使新生的火星局部甚至整体熔化,形成岩浆海洋;在冷却和结晶过程中,成分各异的碎块被埋入内部。随着星球进一步冷却,这些碎块被封存在地幔之中,表现为现在“混乱拼图般”的结构。

与地球不同的是,地球的板块构造使地表和地幔不断混合、循环,而火星则较早形成了一层僵固的外壳——“停滞盖层”,有效地将这些原始结构封存至今,被视作“行星时间胶囊”。主导研究的Constantinos Charalambous博士称:“我们现在能探测到这些特征,说明火星内部在过去45亿年内几乎没有被充分混合。”

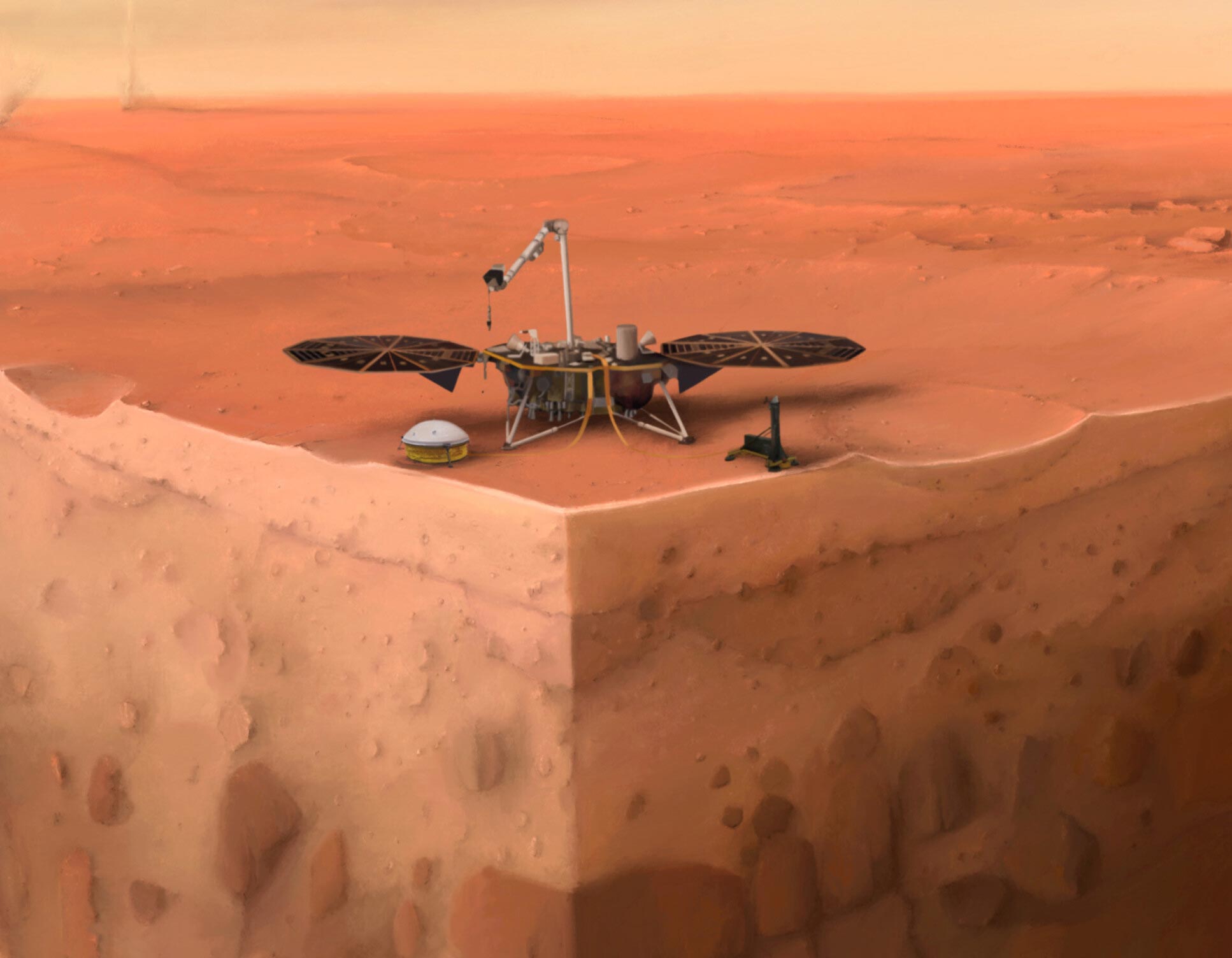

美国宇航局洞察号火星着陆器示意图,下方为浅层地表剖面图。图片来源:IPGP/Nicolas Sarter

这些结论基于InSight探测器记录的八次特别清晰的火星震动,其中还包括两次陨石撞击引发的信号。科学家发现高频地震波经过火星内部时耗时延长,表明其内部不是均一平滑的,而是充满起源各异的结构碎块。

Charalambous博士团队还指出,这些碎块呈现“分形”分布:少量大块岩石伴随大量细小碎片,类似玻璃摔碎时的状态。他表示:“我们能在今天依然观测到这种分布,实属难得。”

这一发现不但刷新了科学家对于火星自身的认知,也为研究水星、金星等其他类地行星的内部演化提供了新线索。NASA喷气推进实验室的Mark Panning博士表示:“InSight的数据正在推动我们重新理解类地行星的形成过程,特别是火星。”

编译自/ScitechDaily