东京大学联合研究团队通过分析日本隼鸟2号探测器带回的近地小行星龙宫(Ryugu)样本,首次证实其“母体”内部曾在形成后十亿年期间持续存在液态水活动。这一发现颠覆了此前关于太阳系早期水分子起源的认知,有望重构地球水源模型。

研究数据显示,在龙宫母体内部,液态水不但未在短时间内消耗殆尽,反而长期存在并多次渗透岩石。东京大学地球与行星科学系副教授饭冢毅表示:“我们首次发现小行星完整保持了晚期水流活动的原始记录,这对理解小行星水分子命运具有重要意义。水分在体内存续远比过去想象的久。”

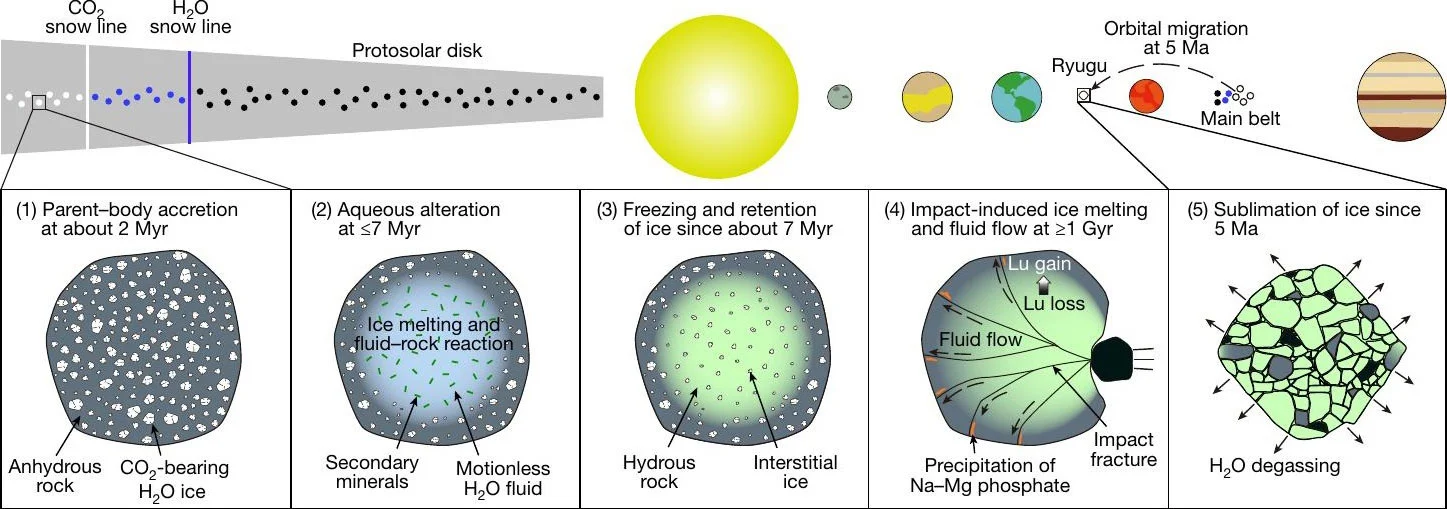

该团队通过稀有元素铥(Lu)和铪(Hf)同位素放射性衰变分析,为龙宫小行星水活动定下时间标尺。他们发现样本中铪与铥的比值远高于预期,说明岩石中的铥元素被液体水大量冲刷并迁移,导致地质钟发生扰动。进一步研究推断,这一异常可能源于小行星母体遭受撞击后冰层融化,使液态水沿裂隙渗流。

龙宫样本的化学特征与地球类似陨石完全不同。饭冢毅称:“我们不得不排除其他可能性,最终认定晚期液体活动影响了Lu-Hf体系。最可能的诱因是母体碰撞导致冰层融化和裂隙扩展,液态水渗透岩石。在这一过程中,龙宫母体或因此解体,最终形成如今的Ryugu。”

此次发现不仅澄清了地球水源之谜,也意味富碳小行星对早期地球水分的供给可能是标准模型预估的二至三倍:龙宫母体保存冰层逾十亿年,类似天体若撞击年轻地球,可大幅增加地球原始海洋和大气的水分含量。“这样看来,地球积累初期的‘积木’远比我们想象得更加湿润。这将改变我们理解地球水系统的初始条件。”饭冢毅说。

隼鸟2号仅带回几克样品,团队专门开发了高效分离和高精度同位素分析技术,每次实验仅用几十毫克。下一步,研究人员还将继续研究样品中的磷酸盐脉,力图精确划定水体活动的具体年代,并与美国OSIRIS-REx任务采集的贝努(Bennu)小行星样品进行对比,探索类似水流活动是否普遍存在于碳质小天体之中。

编译自/ScitechDaily