科学能否解决贫困问题?

北京时间12月23日消息,据国外媒体报道,在此次新冠疫情中,受灾最严重的当属那些最贫困的国家。它们不仅受到新冠的冲击最严重,国家经济也遭到了巨大破坏。

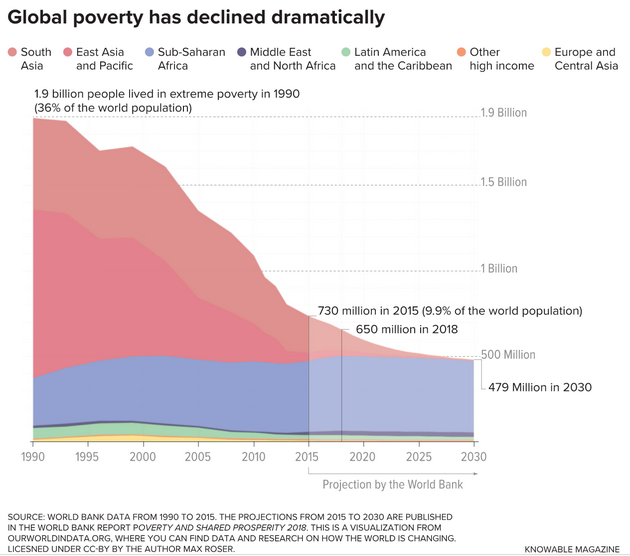

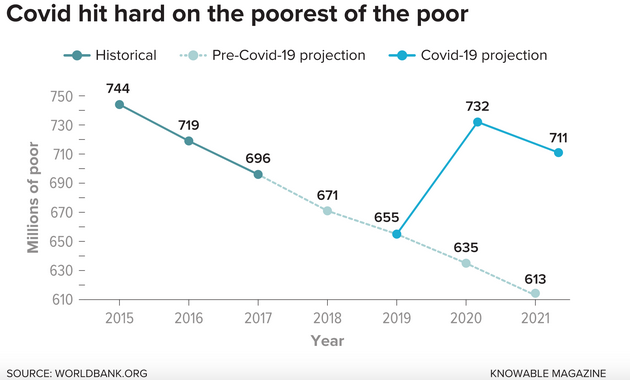

在疫情发生之前,全球贫困率已经连续40年保持下降趋势,甚至不足1981年的四分之一。但在2020年,这一下降趋势被打破,近1亿人重新回到了“极端贫困”的状态,即日均生活费不足1.9美元(约合人民币12元)。没人知道他们什么时候才能恢复过来,或者是否还有恢复的那一天。

即使是在美国,就算有数万亿联邦疫情缓解金的加持,经济复苏也并未实现“人人平等”,女性、黑人和其他弱势群体就被抛在了身后。

图1:近几十年来,尽管人口持续增长,但全球各地的极端贫困人口(日均生活费低于1.9美元)绝对数量都发生了大幅下降。在新冠疫情发生前,人们原本预测这一下降趋势将至少保持到2030年。

不过好消息是,如今我们有了更有效的工具和项目来对抗贫困及不平等现象。这都要归功于一场针对传统商业行为的“沉默的抗议”,并且越来越多的研究人员、活动家和政府官员开始参与其中。

这种民众思维方式的转变又叫“循证政策制定运动”,最早可追溯至100多年前。但美国Pew信托会“结果优先倡议”项目主管莎拉·杜布指出,这种转变真正开始发生还是在2008年金融危机导致税收收入遭受重创之时。“各国都开始寻求可帮助他们对有限资源加以利用的工具或流程。”而循证政策制定法就是其中之一。不同于通过“良好的干预、惯性、直觉、党派政治和人际关系”推行大量以传统方式设计的社会支持项目,该方法旨在通过应用科学方法检验项目有效性。

一度十分流行的“恐吓从善”干预法就是一个显著的例子。该方法试图通过向有犯罪倾向的年轻人展现监狱的恐怖之处,引领他们回到正途。这听上去似与常识相符,但研究人员利用随机对照法进行分析时却发现,这种方法不仅引人向善的作用不大,反而提高了犯罪率。如今绝大多数地区都已弃用了这一做法。

利用随机对照法评估社会项目获得了2019年诺贝尔经济学奖,如今已是最强大的循证工具之一。此外,2021年诺贝尔经济学家奖颁给了对“自然实验”的利用,即相似的群组是否得到干预完全由偶然事件决定。一个著名的例子是,新泽西在1992年提高了最低工资标准,隔壁的宾夕法尼亚州则没有。而后续对这两个州就业率增长情况的分析显示,用工成本提高并不会导致就业率降低,这与许多传统经济学家的预测完全相反。

图2:与2017年的预测相比,疫情导致近9.7亿人重新回到了极端贫困线以下。

另一种方法是深入挖掘政府机构定期收集的“行政数据”,包括人们的就学记录、法庭文件、房屋检查结果等等,这些数据可以集合成一幅丰富的图像,生动地描绘出人们的生活状况、以及各类项目对人们的影响。2018年,美国国会通过了《循证决策基本法案》,要求各联邦机构在保护个人隐私的前提下公开行政数据、以及制定正式的循证项目评估计划,对这类分析提供了明确支持。

当然,这些方法都不可能在短期内解决贫困问题,毕竟这一问题过于复杂和根深蒂固。但与空想和猜测相比,循证决策方法毕竟以数据为焦点,还是要可靠、确凿得多。

要想知道其实际效果如何,不妨看看近年来的热议话题——给所有人无条件发放基本收入。

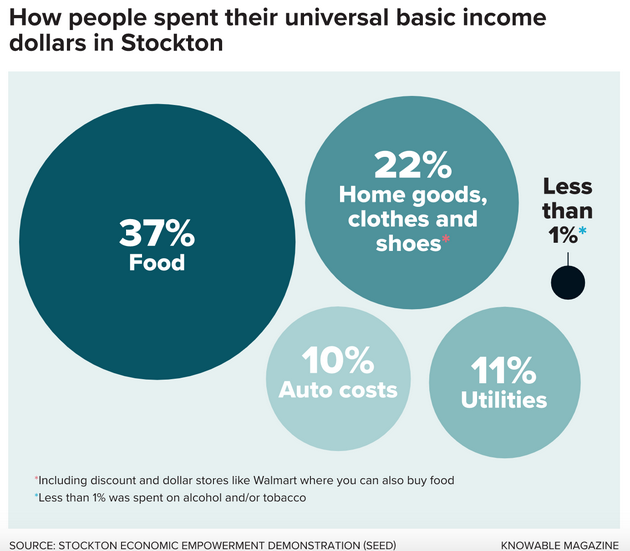

图3:从2019年开始,加州斯托克顿市开始实行“斯托克顿经济赋权示范计划”(SEED),向125位居民每人每月发放500美元,连续发放两年,没有任何附加条件。这些人将大部分钱都花在了生活必需品上,而不是酒精或烟草等“诱惑物”。

评估全民基本收入效果

既然贫困相当于破产,给人们发钱似乎是种显而易见的解决方案。并且许多发达国家已经开始这么做了,比如发放食品券、失业补助金、子女税收抵免、福利金等现金转移方案。但全民基本收入提案的不同之处在于“无附加条件”:没有工作要求,也无论贫富与否。(但这只是理论而已,事实上,许多提案中都对基本收入的发放对象提出了一定限制条件。)

这种理念其实由来已久,最早可追溯到托马斯·莫尔在1516年发表的著作《乌托邦》。该理念还协助建立了上世纪30年代大萧条时期的社会保障体系,向老年人发放基本收入。在如今的美国,这一理念又有卷土重来之势,特别是在2020年民主党预选期间,候选人杨安泽提出通过每月向每个美国成年人发放1000美元来解决贫困和技术性失业问题,吸引了大量眼球。但杨安泽的提议并非不切实际。例如在2019年,加州斯托克顿市便已开始向该市低收入地区的特定家庭每月发放500美元,成为了首批开展基本收入随机对照试验的现代美国城市之一。此后又有许多城市紧随其后,特别是在疫情发生后的经济动荡期间。

政治左翼人士将发放基本收入视为一种帮助人们重获尊严和生活稳定性的方法,更可帮助贫困人口满足食物和庇护等基础需求。但这一提案也得到了保守派的大力支持,包括已逝的经济学家米尔顿·弗里德曼和弗里德里希·哈耶克等著名自由意志主义者。自由意志主义认为,发放基本收入可以在很大程度上将目前的社会福利制度取而代之,政府不必对成百上千个规则不同的社会项目进行细微管理,只需要给人们发钱就行,让人们对自己的选择负责。

但在其他许多人、特别是右翼人士看来,基本收入的概念不喾于一种诅咒。抛开政府如何提供这笔资金不谈,许多人认为随意发钱会降低人们工作的积极性、让人觉得即使做出错误选择也会得到奖励、形成一种依赖型文化、还会变相鼓励人们将到手的每一分钱都挥霍殆尽。

不过从循证决策的角度来看,基本收入的影响可以通过数据来评估,目前已经有了大量针对这一方面的研究文献。例如在2017年,经济学家伊娥娜·马里内斯库分析了大量在北美背景下发放基本收入的随机对照试验和自然实验。其中包括上世纪70年代美国和加拿大试行的“负所得税”项目、从80年代开始向居民发放石油分红的“阿拉斯加永久基金”项目等等。在2019年发表在《经济学年度评论》上的一篇论文中,研究人员还考察了发展中国家一些类似于基本收入的倡议项目,比如伊朗政府在2011年停止食品燃料补助后推行的全国现金转移支付计划。2020年,斯托克顿市在基本收入实验开展满一年后发表了一篇中期报告,由田纳西大学和宾夕法尼亚州大学的独立研究人员编撰而成。

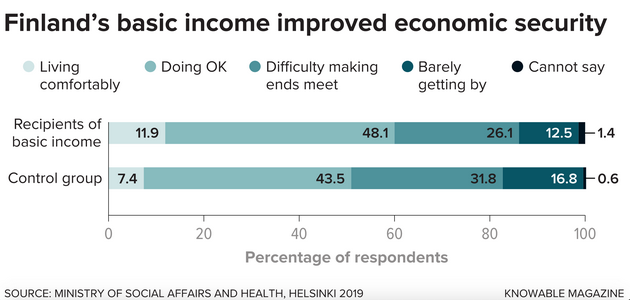

图4:芬兰在2017至2018年期间开展的一项基本收入实验发现,获得补助金的受助人的经济安全感比对照组要强,在就业天数、生活满意度、以及抑郁感这几项上的得分都比对照组略高一些。

这些研究的结果可谓惊人地一致。当然,正如加州大学圣地亚哥分校经济学家保罗·尼豪斯指出的那样,当你对结果已有预设时,“就很容易找到能够佐证你观点的故事”。也的确有人会将每一分钱挥霍在酒精、毒品和烟草等诱惑上。但尼豪斯指出,从研究数据的整体情况来看,这类人只是少数例外,并非普遍现象。尼豪斯和同事们发现,即使是经济状况最差的群体,也会将大部分补助金用在食物、住所和教育上,甚至有人会将这笔钱用来创业。

还有一些研究显示,与未得到补助金的对照组相比,补助金受助人的就业率甚至更高,也许是因为当他们的经济状况更稳定时,更容易出外寻找工作。(马里内斯库指出,50年前推行的负所得税项目是导致就业率下降的少数几个例子之一,但即使在这个项目中,下降率也几乎不具备统计学意义。)并且据受助人表示,他们的营养、健康和教育水平都得到了显著改善。

但尼豪斯补充道,目前还几乎没有一项实验对基本收入的概念开展过严格考察,主要因为其研究范围有限。有些研究“只考察了部分个体,而非整个社区”。那么如果社区里的所有人都得到了这笔基本收入,情况是否又会有所不同呢?还有些研究中,“补助金发放时间只有一两年,并非长期补助。”如果人们得知在接下来10年中、自己的基础需求都可以得到解决,花费习惯是否又会有所改变?

自2017年来,尼豪斯所在的研究团队一直在关注目前为止规模最大、时间最久的基本收入试验,试图解答与其相关的种种问题。此次实验共有14474个肯尼亚家庭参与,295个村庄被随机分配成四组:一组不发放任何收入,作为对照组;一组给每名成年人一次性发放500美元;一组给每名成年人每天发放75美分(足以满足肯尼亚当地的基本生活需求),连续发放两年;还有一组每天发放相同的数额,但时间较长,连续发放12年。

尼豪斯表示,他和同事们已经在对部分中期结果开展分析了。例如在新冠疫情来袭时,他们发现与对照组相比,获得基本收入的受助者遭受的饥饿更少,家人患病的情况也更少。

尼豪斯和同事们还在计划疫情结束后回到实地考察。“我们最关注的是,当受助人预期到未来还会持续获得补助金时,会对他们当前的行为产生什么影响。所以我们不需要等上12年,便可对部分关键问题进行解答。”

图5:美国哥伦比亚特区在2017年开展了一项名为“Form-a-Palooza”的活动,邀请当地居民、行为科学家和机构人员对该市使用的各种表单进行重新设计。此后,这些新表格由实际用户开展了大量测试验证工作,旨在减少人们申请各项服务时面临的障碍。

贫困的系统性障碍

但即使我们找到了这些问题的答案,仍有许多问题是仅凭数据无法解决的。例如,基本收入项目的资金从哪里来?发放的对象是所有人,还是最需要补助的那些人?它将作为现有扶贫项目的补充,还是替代?

就算我们设法对上述问题全部达成了一致,基本收入项目真的开始推行,依然不足以解决贫困问题。正如斯坦福大学行为科学高级研究中心助理研究员凯莉·契亚科指出。“贫困不仅与缺钱有关,还与缺乏机会有关。”

机会的缺乏给贫困人群造成了一系列障碍,包括缺少育儿配套设施、医疗、营养的食物、像样的住房、高品质的教育,容易产生精神健康与成瘾问题,就业机会受限,以及持续至今的种族歧视问题。

但契亚科指出,交通也是贫困人群的一大常见痛点。“社会服务机构经常为客户的交通问题头痛不已,比如怎样才能让客户前往法庭、前往医院、前往社区大学、前往托儿所等等。人们常常受这类问题困扰。”

契亚科表示,各级政府目前都在试图通过各类社会支持项目解决这些障碍,比如发放交通补贴、提供就业培训等等。研究人员和机构也都在尽快对这些项目的效果开展评估。

但契亚科指出,对循证决策运动而言,贫困的系统障碍性问题仍处于研究前沿地位。这就像测试一种新药与革新整个医疗行业之间的区别一样。随机对照试验等方法很适合用于评估在特定条件下、对特定群体开展的特定干预,但不适合解决那些相互联系、盘根错节、无法各个击破的问题。

他指出,对于这样的问题,“积累证据需要时间。这不是一项单独的研究,而是一个持续性的学习过程”。而社会服务机构受资金规模、服务压力、以及组织规则等因素限制,难以应对这样的长时间研究。

不过好消息是,这些机构如今似乎正在经历显著的文化变革。伊利诺伊大学政治科学家杰克·鲍尔斯指出,这在部分程度上要归功于循证决策运动,“如今越来越多政府服务提供者愿意尝试新观点、新思路,并抱着谦虚的心态经历社会服务的发展过程。”传统的扶贫项目大多各自为政,并且推行者对项目的效果总是信心满满、言之凿凿,而如今的政府服务提供者开始越来越多地将这一过程视为一种试错、反思和学习的机会。

就连政界也有了改变的迹象。“我们希望,优秀的科学工具不仅可以制定理想的政策,还可以造就理想的政治。”布朗大学政治科学家保罗·特斯塔指出。“如果人们能就最佳的证据收集方式达成一致,就更容易(在政策上)达成共识。”

就目前而言,这些假设还太过大胆。但也不一定。如前面提到的2018《循证决策基本法案》就在国会的大力支持下得到了顺利实行,投票时几乎全票通过,毫无异议地被写进了法律中。

“人们对政策的制定方式难免抱有一些愤世嫉俗的看法,这是可以理解的。”非营利研究机构MDRC首席数据官理查德·亨德拉指出,但与民主党及共和党都共事了一段时间后,他表示,“我惊讶地发现,会听取证据的人其实有很多。”(叶子)