苹果的全球化魔咒:当美国对自己人下手时真是快准狠

库克站在帕洛阿尔托总部落地窗前,手中的不锈钢咖啡杯折射出硅谷特有的冷光。这位供应链管理大师或许从未想过,自己精心打造的全球化精密系统,会在2023年形成如此致命的反身绞索。

全球化的完美悖论

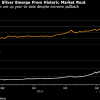

苹果2023年Q2财报显示,其产品92.7%的产能集中在中国大陆,这个数字在库克掌舵的12年间提升了19个百分点。这个被华尔街称为"现代制造业第八大奇迹"的体系,用富士康郑州园区方圆3公里内聚集的178家配套企业,创造了48小时将零件变成手机的产业神话。但当美国《芯片法案》第104条关税利剑劈下,这个精密如瑞士钟表的系统瞬间沦为致命陷阱——把价值链上每个齿轮都打磨到极致的代价,是失去重组生态的弹性。

成本困局的死亡算术

波士顿咨询的模拟测算撕开残酷现实:若将15%产能回迁美国,iPhone Pro Max成本将暴涨至1599美元。这不仅是组装工人时薪从4.5美元到27美元的简单乘法,更是整个产业配套体系的坍塌。库比蒂诺工程师发现,在得克萨斯州,找到能操作真空镀膜机的技工比招募火箭科学家还难;而在深圳,这样的技术工人可以在人才市场成批招募。更讽刺的是,试图通过自动化突围的尝试,反被美国《劳资协议》第7.3条束缚——机器人替代率超过35%的企业将失去税收优惠。

产业链重构的量子纠缠

台积电凤凰城工厂的困境正在上演现代版"特洛伊木马"。这座投资400亿美元的5nm晶圆厂,因为缺少3000名具备半导体级无尘车间操作经验的工人,投产日期已经三度推迟。而在苏州,同样规模的工厂从破土到量产只用了11个月。苹果的5000亿美元回流资金看似天文数字,但在重建产业链的量子纠缠中,连支付ASML光刻机工程师的差旅补贴都捉襟见肘——这些荷兰技术团队现在要求每天2000美元的"铁锈地带特别津贴"。

两难困局中的豪赌

库克秘密推动的"Project Hydra"暴露了苹果的突围野心:将85%的低端产能留在亚洲,同时把AR眼镜、脑机接口等前沿产品放在美国本土。这种"技术隔离"策略看似聪明,却陷入更深层的悖论——苹果研发支出占比已降至7年最低的5.2%,而特斯拉的研发投入占比同期增长了83%。更危险的信号来自供应链:为Vision Pro提供Micro-OLED屏幕的索尼,其关键蒸镀设备仍然深锁在东莞的保税仓库。

全球化与本土化的量子叠加态中,库克桌上的沙漏正在加速流逝。当特斯拉上海工厂用11个月创造从荒地到量产的神话时,苹果在印度钦奈的工厂仍在为厂区排水沟的坡度争议扯皮。或许这才是全球化最残酷的寓言:当你把效率锻造到极致时,也为自己铸造了最完美的牢笼。

库克手中那杯凉透的咖啡,倒映着整个硅谷的集体焦虑——在产业回流的浪潮中,究竟谁在裸泳?