MP3文件格式诞生三十周年 已逐渐沦为最低兼容标准

距离美国相关专利获批已近 30 年,MP3 虽然早已不再代表最新音频压缩技术,但仍广泛存在于媒体播放器、浏览器、车载系统和各种嵌入式设备中,并且强烈唤起人们对早期互联网时代的记忆——那是一个“抓轨、建曲库、传文件”是网络生活核心仪式的年代,而不是今天这种完全交给云服务在后台处理的模式。

标志性节点是 1996 年 11 月 26 日,美国向德国弗劳恩霍夫研究所授予编号为 5,579,430 的“数字编码过程”专利,它为后来的点对点音乐分享、iTunes 以及当今流媒体服务奠定了基础。 这一过程即 MPEG Audio Layer III,也就是人们熟知的 MP3,它将数十年的听觉心理学研究转化为实用编码器,使高保真音乐在拨号上网和早期小容量硬盘时代也能以可接受体积传播。

MP3 的源头可以追溯至 20 世纪七八十年代的欧洲实验室:Dieter Seitzer 团队尝试让音乐通过普通电话线传输,Karlheinz Brandenburg 则被称为“MP3 之父”,专注于把人耳听觉掩蔽等心理声学模型应用到数字编码方案中,目标是在大幅降低比特率的同时尽量接近 CD(44.1 kHz、16 bit)的主观音质。 最终的 Layer III 设计采用了多相滤波与改进离散余弦变换相结合的混合滤波结构,并用心理声学模型判断哪些声音细节在人耳中会被掩蔽,从而对这些成分进行更激进压缩甚至直接舍弃,而不明显影响听感。

报道写道,MP3 的巨大影响力首先来自惊人的压缩率:常见编码可以将文件体积缩小 75%–95%,一首三分钟歌曲在 128 kbps 下只有约 3 MB,这在存储以 MB 计、上网按分钟计费的年代至关重要。 随着桌面软件迅速支持 MP3 抓轨和播放,Windows 平台上的早期应用(如 Winamp)成为本地压缩音乐库的管理中心,各类编码库和命令行工具则让用户可以按自己喜欢的码率自动把 CD 转成 MP3。

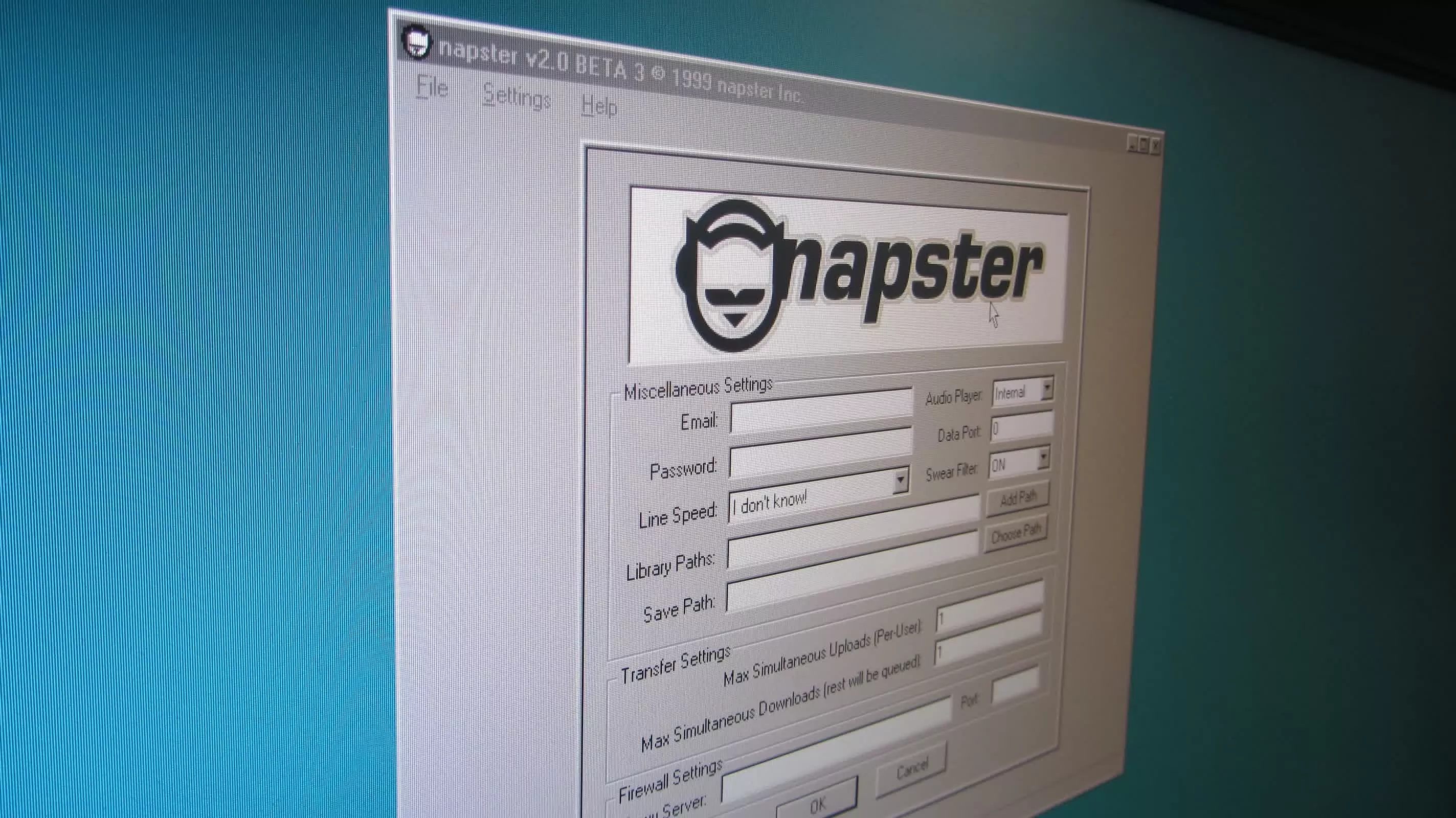

一旦软件编码器普及,把 CD 转成 MP3 并通过 FTP、私人服务器以及后来点对点网络分享就变得轻而易举,且往往未获版权方许可;Napster 在 1999 年登场,围绕 MP3 搭建起专门的索引与分享系统,把用户个人收藏变成一个分布式巨型曲库,借助愈来愈快的家用宽带对外开放。

在软件之外,硬件厂商也迅速跟进,利用新兴的固态存储推出便携式 MP3 播放设备,例如韩国 Saehan 的 MPMAN 以及美国 Diamond Multimedia 的 Rio 100,通过闪存存放压缩音频并提供简单的曲目浏览界面。 文章指出,苹果在 2000 年代初的入局,则把 MP3 及兼容编码格式整合进高度一体化的生态系统:2001 年 1 月上线的 iTunes 负责抓轨、曲库管理和设备同步,同年面世的首款 iPod 则使用小型硬盘与滚轮操作界面,支持 MP3 等多种格式。

2003 年上线的 iTunes Music Store,凭借与大型唱片公司签署协议,以 0.99 美元单曲形式提供数十万首歌曲,证明了压缩数字音乐可通过受控商店大规模合法售卖,而不仅仅是经开放网络非正式流通。

如今主流音乐消费已经转向通过流媒体平台,在宽带和 4G/5G 网络上以自适应码率传输音频,MP3 在技术上更多成为“遗产格式”和用户心目中的最低兼容标准。 不过这些流媒体服务仍建立在与当年 MP3 革命相同的核心理念之上——用心理声学驱动的有损压缩,将音乐变成可以在网络与设备之间高效流动的数据。