输掉“国补”的拼多多 市值一夜没了1660亿

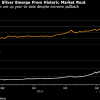

又是熟悉的暴跌,拼多多发布财报后,股价盘前又跳水了,跌幅一度逾20%。截至当日收盘,拼多多美股跌幅收窄至13.64%,单日市值蒸发超过230.89亿美元(约合人民币1660亿元)。

业绩再度低于预期

5月27日晚间,拼多多发布了2025年第一季度财报。财报数据显示,拼多多一季度实现营收957亿元,同比增长10%,相较市场预期低了近60亿元;归母净利润为147亿元,同比下降47%;调整后净利润为169亿元,也有同比45%的降幅,也是严重不及市场预期的279亿元。

财报发布后,拼多多美股盘前跌超20%。

细究财报来看,拼多多的收入增速已经明显放缓。2025年一季度,拼多多在线营销服务收入和其他收入同比增长15%,上季度该增速为17%;交易服务收入同比增长6%,上季度该指标增速高达33%。

收入增速放缓之际,因“天量”的营销费用支出,又挤压了利润。财报数据显示,2025年一季度拼多多销售和营销费用达334亿元,相较去年同期的234亿元大增43%,净增额达到100亿元。这个级别的营销费用支出,要比2024年四季度身处“双11”期间的支出还要多,历史鲜见。

由于“天量”的营销费用支出,拼多多的总运营费用骤增37%达386亿元,对应经营活动现金流则出现了同比26%的降幅,约为155亿元。

事实上,早在2024年8月,拼多多发布2024年二季度报后,拼多多董事长、联席CEO陈磊就公开表示,“拼多多利润逐渐下降的大方向是不可避免的。”执行董事赵佳臻表示,“拼多多高收入的增长不可持续。”

两位高管的“预期管理”,让二季度报后的拼多多美股当日开盘大跌逾21%。

2025年一季报后,拼多多执行董事、联席CEO赵佳臻表示,“平台对商家的帮扶范畴将从头部腰部拓展至中小商家,敢于啃高质量发展中的硬骨头。”事实上,当拼多多将改善平台生态环境的举措视作长期发展战略时,拼多多的广告和佣金收入,势必将持续承压。长期来看,拼多多面临的是收入、利润增长的双重压力。

“国补”失位

在激烈的市场竞争下,拼多多为了弥补“国补”的竞争劣势,付出了更多的利润成本。

这一轮声势浩大的“国补”于2024年后半年启动,但直到10月、11月左右才开始覆盖到电商平台。众所周知,这一轮“国补”里,受益最大的是京东集团,阿里巴巴紧随其后。而拼多多,除了覆盖的省市较少外,其把“国补”还藏在了“百亿补贴”的二级子菜单里去了。

过去,拼多多靠着补贴和对商家的改造,塑造出了商品在价格上最强的竞争力。但在“国补”来袭时,拼多多却并没有吃到多少红利。

据“快马财媒”了解,地方政府希望通过拉动地方消费,来提高本地社会消费品零售总额。计入本地社会消费品零售总额有两种方式,一种是通过品牌企业,另一种是通过互联网在线自营平台。前者对于各大电商平台似乎无差别对待,但后者明显展现的是京东、天猫这些拥有品牌商家为主,且有自营服务的平台的优势。

其中,京东的优势最为明显,拼多多反倒成为了几大平台里最受伤的那一家。据悉,贡献“国补”的主力多是高端品牌和系列产品,而拼多多平台虽上架了部分新款产品,但大多仍以中低端为主。

再者,拼多多平台上多是代理商,经拼多多调动的效率肯定不如京东自营的高。加之经销商的货品质量也无法和京东自营对标,很难拿到“国补”的资格。

所以,多种原因影响了“国补”期间拼多多的表现。而作为最大竞争对手的阿里巴巴和京东,则因从国补中受益,反倒挤压了拼多多的市场。如今,“国补”仍在持续,拼多多如何在失位的“国补”中找补回来,是需要思考的问题。

除了“国补”之外,拼多多海外平台TEMU在关税影响下快速从全托管模式转型为半托管模式,这一业务结构的变化,影响了TEMU的佣金性收入。

多因素影响之下,陈磊直言,“当下的市场在加速变化,平台要敢于牺牲短期业绩,助力商家度过短期波动”。

热门评论

>>共有1条评论,显示1条