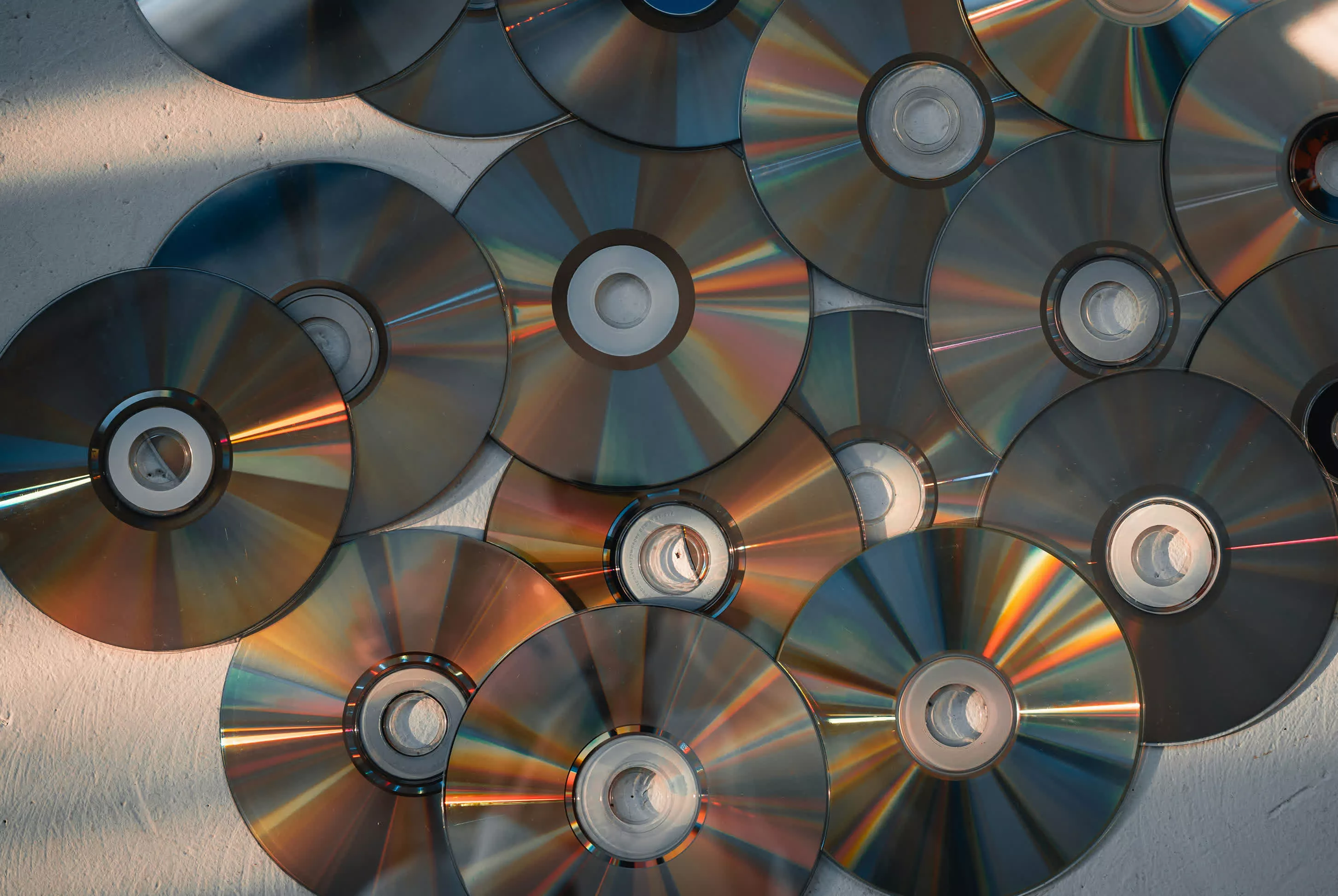

CD诞生43周年:彻底改变音乐与计算产业的技术与标准

CD 43 年的历程,从技术实验到全球标准,讲述了全球合作和大胆工程如何重塑整个行业的故事。CD 不仅仅是一种音乐格式,它还改变了人们聆听、存储和共享信息的方式,为现代数字媒体和个人计算奠定了基础。它的遗产至今仍在音乐文化和数字技术领域中回响。

1982年8月17日,德国朗根哈根一家宝丽金工厂的工程师们压制出了第一张商用CD,其中包含瑞典流行乐队ABBA的专辑《The Visitors》。这一事件标志着一种格式的诞生,这种格式将在未来几十年重塑音乐和计算机行业。尽管《The Visitors》于1981年底发行,但它被选为首张CD,象征着从模拟唱片和磁带到数字音频未来的过渡。

光盘的概念酝酿已久。20世纪70年代末,荷兰电子巨头飞利浦和日本公司索尼分别在数字音频光盘技术上展开了独立研发。飞利浦开发了CD播放器的原型,并试图建立国际标准,而索尼则拥有先进的数字编码和纠错技术。1979年,飞利浦在日本展示了其原型后,两家公司同意合作,成立了一个联合工作组,共同制定CD的技术和规范。

在紧张的合作中,我们做出了几项关键的工程决策。其中,唱片直径定为120毫米,播放时长略长于74分钟。据当时的参与者称,这一长度部分是基于容纳贝多芬《第九交响曲》等具有里程碑意义的古典音乐录音所需的容量。

该光盘使用激光读取其表面编码的数字数据,采用八进制到十四进制调制 (EFM) 实现高效存储,并采用 CIRC(交叉交错里德-所罗门码)进行纠错。由此产生的《红皮书》标准于 1980 年 6 月最终确定,成为整个 CD 音频市场的技术基础。

CD最终面世后,其音质和耐用性实现了质的飞跃,消除了黑胶唱片常见的爆音和噼啪声。CD还带来了新的便利性,例如可以即时跳过曲目,并且可以无磨损地重放音乐,这些都使其有别于模拟格式。

到20世纪80年代初,数百种新格式的唱片开始发行,CD播放器也开始出现在世界各地的高保真音响商店中。尽管许多人对这种新兴且昂贵的技术的长期可行性持怀疑态度,但CD的销量却迅速增长。在美国,CD专辑的出货量在2000年达到了峰值,接近9.43亿张。

CD 的影响远不止于音乐。1985 年,黄皮书标准定义了 CD-ROM,使光盘能够存储二进制数据和软件。三年后,ISO 9660 文件系统建立了跨平台的目录和文件结构,使 CD 能够作为跨操作系统的应用程序、档案和多媒体内容的通用介质。这种便携性是 CD 在个人和企业计算领域广泛采用的重要因素。

到 20 世纪 90 年代初,CD 刻录机和可写光盘的出现使得消费者可以创建自己的音频和数据 CD,从而将这种格式变成了一种分销渠道和个人存储解决方案。

十年来,软件安装、驱动程序分发,甚至操作系统的发布都依赖于CD-ROM。尽管流媒体和数字下载已经取代了实体媒体,但CD凭借其保真度和持久性,在音乐爱好者中仍然占据着一席之地。在计算领域,这种介质已基本从日常使用中消失,尽管各种形式的光盘驱动器仍然存在,用于访问旧版软件和存档数据。