地球正逼近第一个危险的气候临界点 这到底意味着什么?

近日,一份名为《2025年全球临界点报告》的研究向世界发出清晰而严峻的警示:地球正逼近首个危险的气候临界点——全球珊瑚礁系统面临“大规模死亡”且难以恢复的威胁,多个关键气候系统的稳定性正遭遇前所未有的挑战。

报告指出,当前全球气温已较工业化前升高约 1.4℃。而热带珊瑚礁的气候临界点早在升温 1℃ 时即被激活,一旦升温达到 2℃,其所面临的气候风险将进入不可逆转的阶段。因此,若全球变暖持续加剧,触及阈值上限,热带珊瑚礁很可能成为气候系统中第一块倒塌的“多米诺骨牌”,引发连锁性气候灾难。

那么,这到底意味着什么?地球的未来气候会越来越严峻?又会给我们的生活带来什么影响?今天,我们就来详细了解一下。

地球跨越首个气候“临界点”

更多气候临界点将至

气候“临界点”这一概念,最早由联合国政府间气候变化专门委员会(IPCC)提出。它指的是地球气候系统中一些尤为关键的“门槛”,这个门槛本身是一个从低到高的阈值范围。

当气候变化达到这个范围的低端时,整个气候系统或其组成部分(如生物圈、冰雪圈)发生大规模、突然且难以逆转的改变的风险就会显著增加。而一旦达到这个范围的高端,气候系统就可能像被推倒的多米诺骨牌一样,失控地滑向不可逆转的境地,直到最终稳定在一个与过去截然不同的新状态。即便日后全球温度有所下降,被触发的临界点也常常使系统无法回到原来的样子。

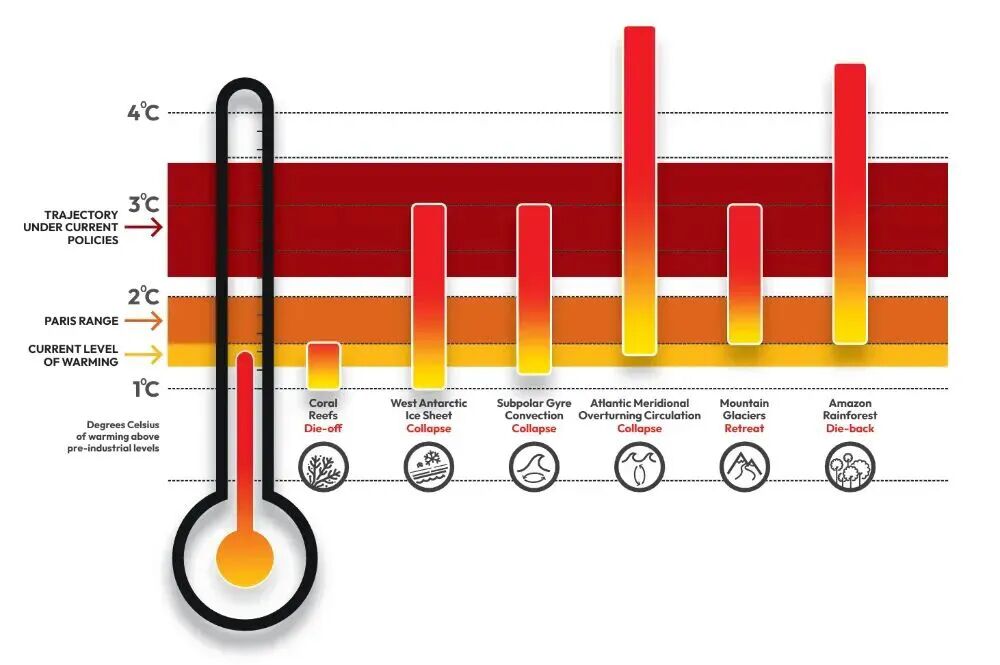

目前,科学界已识别出 16 个重要的气候临界点,例如格陵兰冰盖崩塌、亚马孙雨林退化、永久冻土解冻、珊瑚礁大规模白化等。这些临界点被触发的可能性,与全球气温上升的幅度紧密相关。

16 个重要的气候临界点,其中有 6 个已在可能被触发的危险地带(< 2℃ )

报告选取了 6 个最可能触发的气候系统临界点,分别是:热带珊瑚礁退化、西南极洲冰盖融化、海洋副极地环流对流减弱、大西洋经圈翻转环流减弱、山地冰川退化 、亚马孙雨林崩溃。

其中,热带珊瑚礁的热临界点中心估计为 1.2℃,范围在 1℃ 至 1.5℃ 之间。而当前全球气温已上升约 1.4℃,这意味着地球实际升温已超过该临界点的中心估计值。即便在最乐观的全球变暖情景下,热带珊瑚礁也几乎注定会越过临界点,面临大范围退化和不可逆的损失。

可能触发六大临界点的全球平均温度范围(纵坐标为相对于工业化水平前,即 1850-1900 年平均值的升温幅度),最左侧温度计里的读数是 2024 年的升温幅度。图片来源:气候临界点 2025 年度报告

更可怕的是,气候系统中的各个部分就像一排立着的多米诺骨牌,一个“临界点”被触发,就相当于推倒了第一块牌。这块牌倒下时,还会撞倒第二块、第三块,引发一连串的连锁反应。

具体来说,如果全球变暖持续加剧,触及热带珊瑚礁气候临界点的阈值上限,这种气候系统的剧变会通过大气和海洋环流传递,还可能加剧全球变暖,进一步升高其他临界点被触发的风险。

最令科学家们最担忧的是,这种连锁反应可能会危及一个至关重要的“地球空调”——大西洋经向翻转环流。这个巨大的海洋环流负责调节全球热量,一旦它被推倒(崩溃),全球气候将陷入极度混乱。

热带珊瑚礁临界点到来,

意味着什么?

热带珊瑚礁系统广泛分布在热带与部分亚热带沿岸浅海,虽然只占海洋面积的不到 1%,但为全球约 20%的海洋生物提供了栖息地与食物来源。

在珊瑚繁衍与成礁的依托下,海藻、海草到浮游生物、鱼类、爬行动物与海洋哺乳动物等形成了一个复杂的生态系统,也因此热带珊瑚礁被誉为“海洋的热带雨林”。

图库版权图片,转载使用可能引发版权纠纷

然而,珊瑚礁系统也相当脆弱。在当前气候变化的影响下,不仅有上层海水平均温度的显著上升,也伴随更频繁、更剧烈的海洋热浪——与陆地的热浪相似,它是海洋中短期但异常偏暖的海洋过程。

在显著偏高的水温下,与珊瑚虫共生、也是珊瑚色彩重要来源的虫黄藻往往会脱离珊瑚或死亡,此时珊瑚会显得白色并明显衰弱,被称作“珊瑚白化”,如果这一缺少共生虫黄藻的状态持续过久,珊瑚虫本身也会趋于死亡,珊瑚礁也彻底失去了稳定生长的可能。

与此同时,由于当前的升温更与人类活动主导、二氧化碳增长最为显著的温室气体浓度上升密切相关,更多的二氧化碳溶解于海水后形成碳酸并电离出氢离子,也会导致海洋酸化加剧,并导致珊瑚的碳酸钙骨骼形成进一步放缓。因此,珊瑚礁系统与气候变化关系密切,而它的快速退化也将导致海洋生态系统的显著危机。

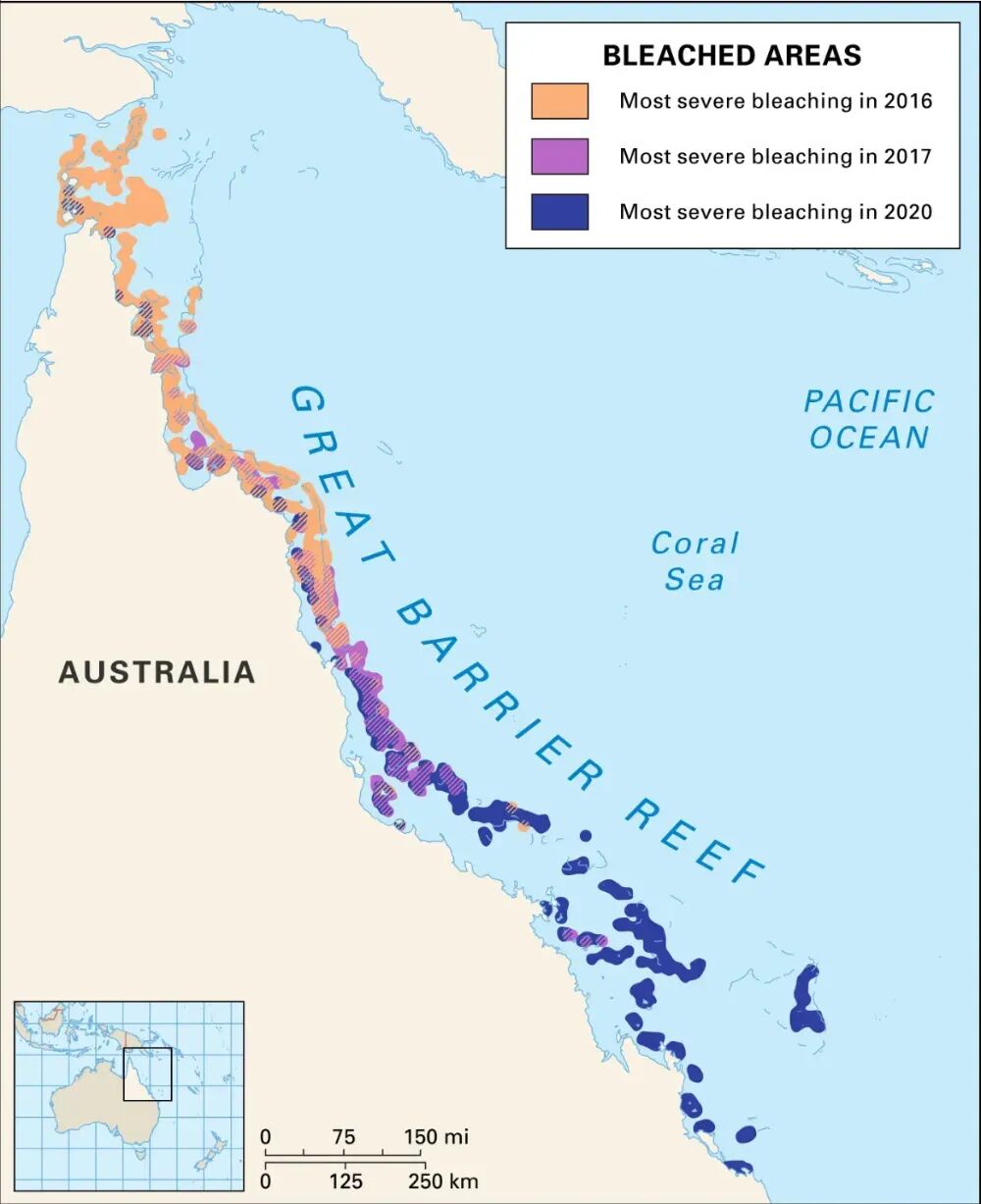

大堡礁在 2016-2020 年多次海洋热浪影响下的白化危机。图片来源:美国海洋与大气管理局

而热带珊瑚礁临界点的到来背后,更是全球气候变化的深刻影响。

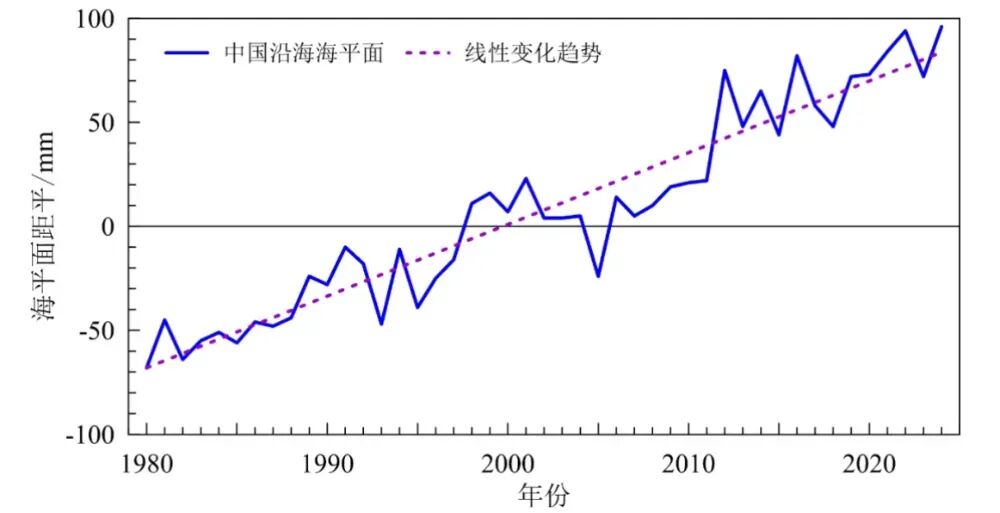

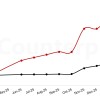

之前已经提到,全球平均气温已经较 1850-1900 年平均上升了约 1.4℃,与此同时,过去三十年间全球海平面每年也有 3.3 毫米的上升趋势(我国沿海更是达到了每年 4 毫米)。

看起来它幅度不大,但出现在短时、局地的极端过程中,就有着很严重的影响了。例如,先前难以出现的夏季极端高温,站在这个“垫高”的气温平台上,就更容易出现了;同理海平面平均高度的上升,也会让以往一些不会超出保证潮位的风暴潮,变得更容易造成破坏。

1980-2024 年,我国沿海海平面高度相对 1993-2011 年平均值的差值(距平)变化。图片来源:国家气候中心

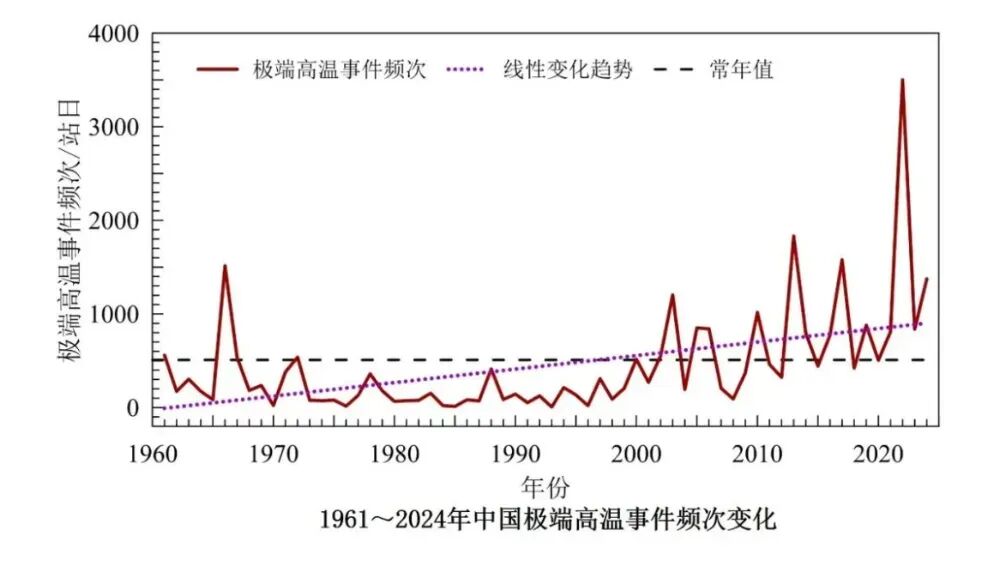

而除了上文提到的平均值变化外,气温、降水量等要素偏离平均值的程度——以方差来衡量,也是很关键的。

实际上根据统计,气温、降水等要素的方差,在气候变化下是显著上升,这代表显著偏离平均值的极端事件频率发生了显著上升。如根据统计,北半球中纬度多数地区气温在过去数十年中不仅呈现显著上升,方差也有明显增大,这表明跟全球变暖直接相关的极端事件,比如极端暴雨、洪涝、极端干旱、山火燃烧等会增多,还可能会造成更严重的影响。

1961-2024年中国极端高温事件的频次变化时间序列。图源:国家气候中心

曾经有一句流传很久的话:地球不需要被拯救,人类拯救的只是自己。在一定角度看,这句话很有道理。作为一个岩质行星,过往 46 亿年地球经历了相当多的冷暖沉浮和沧桑变迁,人类文明在它眼中不过是微毫一瞬。但这微毫一瞬的急剧增暖速率也是地球地质历史上很少出现,不仅与我们自身活动关联极大,也是我们的全部。

因此,我们也需要尽可能将自身对气候的影响降到更低,这不仅是延续我们人类文明的未来,也是延续和保护和我们同为地球的短暂过客,却又相遇在这刻时空的其他生灵们。

策划制作

作者丨风云梦远 复旦大学大气与海洋科学系博士生 中国科普作家协会会员

张林林 科普创作者

审核丨周兵 中国气象局原气候服务首席专家

魏科 中国科学院大气物理研究所 研究员

策划丨张林林

责编丨张一诺

审校丨徐来

热门评论

>>共有0条评论,显示0条