人类频繁的火箭发射正在炸开臭氧层的新洞

随着私营太空公司竞相让太空飞行成为常规,地球上层大气不经意间成为了一片实验场。每一次发射都彰显着人类的智慧,但其背后也隐藏着一个不为人关注的公式:火箭废气和推进剂残留与臭氧发生反应,削弱着这一守护地球生命的屏障。这一问题目前正被科学家逐步量化,而其影响正如火箭本身一样急速上升。

在20世纪80年代,全球曾因合成化学物质氯氟烃(CFC)引发的大气危机而高度警觉。CFC因广泛应用于制冷剂和喷雾罐,致使臭氧层出现空洞并让有害紫外线大量穿透。全球回应迅速且统一:1987年《蒙特利尔议定书》禁止臭氧消耗物质,并制定了严格的淘汰时间表。CFC排放量因此下降了99%,到2025年,卫星数据显示自恢复以来南极臭氧洞已收缩至历史最小规模之一。

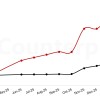

但在一个大气破坏篇章逐渐终结时,新的隐患却悄然浮现。商业火箭发射的激增——包括卫星网络部署和太空旅游——正让科学家称之为“火箭新时代”。自2019年以来,年度发射数量已翻倍,每次发射在平流层高处都留下了独有的化学痕迹。

每一次穿越平流层的任务,都会释放废气、固体推进剂中含氯物质、发动机金属颗粒和燃料燃烧形成的黑碳烟尘。这些残渣不仅在上层大气中造成温室效应,还会引发一系列破坏臭氧的化学反应,恰好影响臭氧层最脆弱之地。

苏黎世联邦理工学院(ETH Zurich)研究员Sandro Vattioni及团队在2024年进行建模研究后指出:“全球火箭发射数量激增,有可能减缓关键臭氧层的恢复进程。” Vattioni团队表示当前火箭影响尚为有限,但臭氧层依然比CFC危机前要薄约2%,表明恢复虽在进行,但尚未完成。

新西兰坎特伯雷大学(Laura Revell)的团队进一步基于Vattioni的模型,分析了全球发射业未来几种增长路径。在中等假设下(每年约884次发射),到2030年全球臭氧将减少约0.17%。而高增长情景下,年发射量接近2040次,全球臭氧损失增至0.29%,南极上空更达近4%。

这一百分比看似微小,但臭氧化学过程并非线性变化。微小变化就足以延缓恢复,蚕食数十年的全球协作成果。两项研究结论一致:如果推进技术不能清洁转型,发射业快速扩张可能抵消《蒙特利尔议定书》下取得的大半进展。

科学示警的关键在于火箭尾气中发生的化学反应。

火箭导致臭氧损耗的主要元凶是氯气和烟尘。氯气能以催化方式破坏臭氧分子,而烟尘则加热中层大气,加剧同类反应。大多数推进剂都会留下烟尘标记,但氯气则主要来自固体火箭发动机。采用氧气和氢气等低温液体推进剂的火箭对臭氧几乎无影响,但因技术复杂,目前仅占发射总数的约6%。

而这一影响并不止步于起飞。Vattioni的模型止于发射阶段,而卫星重返大气可能隐藏更大风险。低轨卫星在坠毁过程中会释放氮氧化物和金属尘埃。氮氧化物可直接消耗臭氧,金属则能刺激极地平流层云的形成或提供臭氧损耗反应的表面加速剂。

这种重返影响尚未被系统认知,大多也未被现有模型记录。随着卫星数量不断激增,这种“炙热回归”将日益频繁,总体臭氧影响可能远高于目前评估。

研究结论描绘了一个取决于科学和政策协调的未来。要避免臭氧进一步损失,必须持续跟踪火箭排放、逐步淘汰高氯高烟尘燃料、推动推进技术清洁升级,并为发射监管嵌入流程。如同20世纪80年代的臭氧危机所示,大气变化总是在悄然之中发生,但灾难来临却往往猝不及防。