燕子过冬的“南方”到底在哪 为什么要长途迁徙呢?

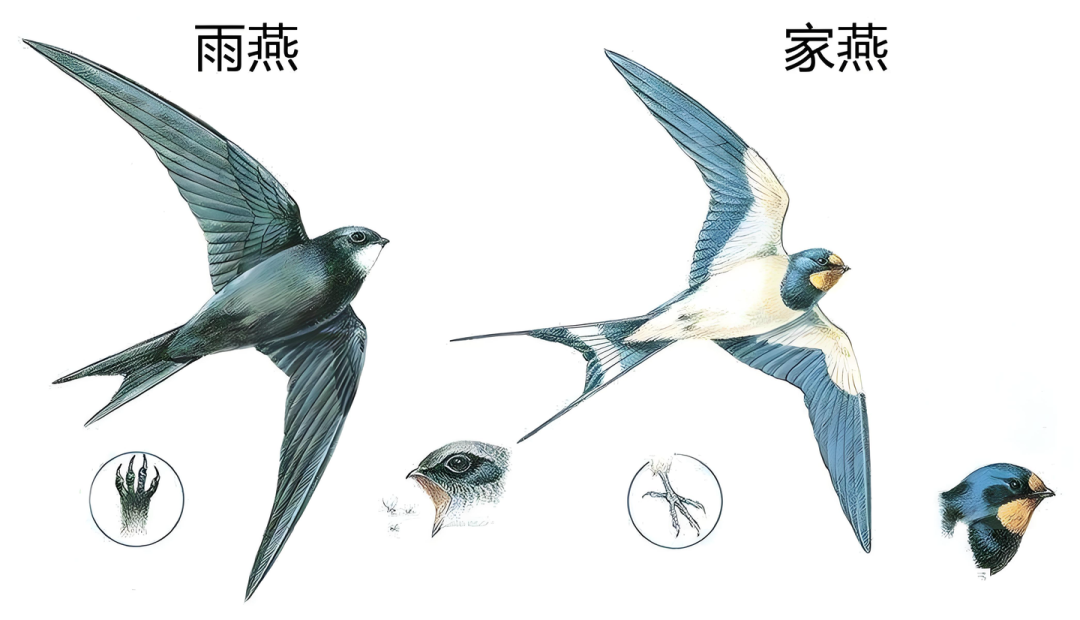

中国叫“燕子”的鸟有很多,它们主要来自两个类群——燕科和雨燕科。这两个类群遗传关系其实非常遥远,但是它们的外观特征,以及飞行特性上都非常相似,普通人难以辨别彼此。

△ 雨燕科和燕科足部有明显的不同

这是趋同进化的结果,因为两者都是高度特化的空中捕食者,它们是在飞行中捕食那些小飞虫的能手。

就飞行能力来说,雨燕科比燕科更强大,雨燕科一生的大部分时间都在飞行,甚至以“落地无法生存”而闻名(这并不真实),而燕科则稍逊一筹,它们经常会在电线杆上驻留休息。

因为它们捕食飞行昆虫的掠食行为,所以中国大部分燕科鸟类(除那些本身就生活在云南等四季变化不明显的地方的物种外),以及几乎所有雨燕科鸟类都是候鸟,它们会追溯食物资源而进行季节性迁徙;

同时由于两者都拥有强大的飞行能力,所以它们的迁徙距离远超其它候鸟(候鸟的迁徙距离和它们的飞行能力有很大关系)。

△ 雨燕

△ 家燕

我们前面提到过燕科的飞行能力比雨燕科差一点,所以燕科的迁徙距离也短一点。

中国的一些燕科物种其实并没有飞出国,它们七八月就开始向南迁徙,一路吃喝到海南、云南等地就越冬结束返回了;

也有一些迁徙距离远一点,会在东南亚各国完成越冬,更远的也会到南半球——它们会漂洋过海到澳大利亚过冬。

而雨燕科,它们凭借极强的飞行能力,迁徙距离非常遥远,很多雨燕都在赤道以南完成越冬,主要包括非洲南部,澳大利亚等地。

不过,它们中至少有一些并不是一路南下的,例如北京雨燕。

北京雨燕其实是普通雨燕(Apus apus pekinensis)的 一样亚种,该物种目前描述了4个亚种,分布在亚欧大陆的大部分地区。

2014年至2018年期间,中国有科研团队对北京雨燕的迁徙进行了追踪[1]。

在此期间,研究人员总共给66只迁徙的北京雨燕佩戴上微型光敏定位器,其中有25个样本的数据被回收。

这些回收的数据显示,北京雨燕7月底、8月初从北京出发,先向西北方向进入蒙古国——这些地区同样有其它普通雨燕亚种,算是汇合了。

然后,从蒙古国进入我国的新疆北部,之后跨越准噶尔盆地进入中东,这段旅程合计长达几千公里,但它们只用了半个月左右就完成了。

到了8月中旬,北京雨燕跨越红海进入非洲,之后一路南下,最终在11月初到越冬达目的地——南非,全程飞行了14733公里,平均用时111天。

当然,它们并不是一直在飞行,它们也是一路吃喝迁徙的,在多个地区短暂停留过。

在整个越冬迁徙中,北京雨燕长时间停留的次数是2-6次,平均停留时间达到71天,占总迁徙时间的64%左右。

它们停留的地区主要包括刚果盆地周边,以及红海西南岸和里海南岸,而这些地区都是正好能够给它们短暂的提供食物资源。

另一方面,返程的迁徙周期要短得多——平均只有64天,中途停留的次数也少得多,最多的只停留了2次,而最长停留时间有36天。

相比于“燕子”迁徙越冬的去处是哪里,其实为什么这些动物要大费周章的迁徙会更加有趣?

为什么燕子要迁徙?

不知道您是否有想过,北京雨燕既生活在北京,也生活在南非,那么它们到底起源于哪里?

这个问题,目前还没有公认的答案,但更有可能的是,它们起源于非洲。

不仅北京雨燕,其它燕子、甚至是其它那些进行超远距离迁徙的候鸟,可能都是起源于温暖的、四季变化不明显的赤道附近[2]。

至于季节变化明显的北方,那只是它们选择的繁殖场所而已,所以你会发现“燕子”一回来就筑巢。

△ 家燕的巢穴

了解了这些之后,候鸟迁徙的重要原因就很明显了。

其中一种假设就是离开它们生活的地方进行繁殖,繁殖成功率可能会更高。

那些会进行迁徙的候鸟,因为提升了繁殖成功率,它们的基因被保留,而随着时间推移,它们的迁徙距离变得越来越遥远,甚至跨越地球。

这一假设不是随便想想的,它是有事实依据的,迁徙的候鸟相对于那些留在热带地区的近亲,它们养育更多的后代。

通常情况下,迁徙候鸟平均可以养育4-6只雏鸟,而留在热带地区的近亲只能养育2-3只雏鸟[2]。

这种繁殖成功是多方面决定的,包括“北方”季节性的昆虫爆发,能够提供更多的食物资源,也包括迁徙减少了潜在的捕食者,以及其它的许多方面。