新型人工神经元实现对大脑的物理复制

美国南加州大学工程学院和高级计算研究院的研究人员日前取得突破,成功研制出能真实模拟大脑复杂电化学活动的人造神经元。这一成果已发表在《自然电子学》期刊,被认为是神经形态计算领域的重要进展,有望推动通用人工智能(AGI)迈进新阶段。

与传统数字处理器或硅基神经芯片仅能“模拟”神经活动不同,最新人造神经元能够物理复现生物神经元的模拟信息过程。正如神经化学物质能激活大脑一样,特定化学物质如今也可在类脑硬件中启动计算。由于这些人工神经元基于真实生物机制,不再只是数学模型,因此与早期设计有本质区别。

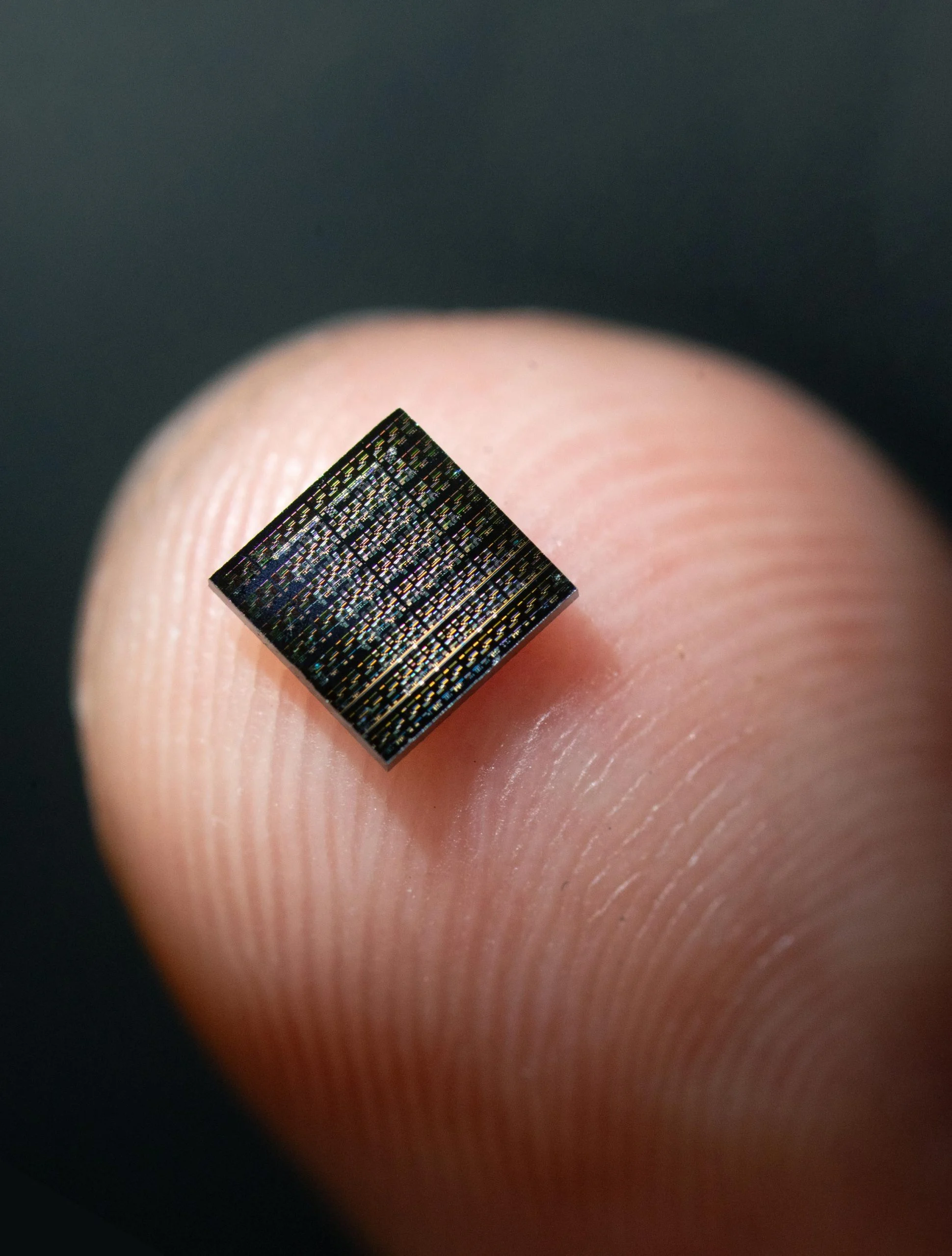

本项研究由南加州大学计算机与电气工程教授杨Joshua带队,他在人工突触领域也有突出贡献。团队采用“扩散式忆阻器”构建新型人造神经元,并详细阐释该技术如何引领新一代芯片发展。与传统电子依赖电子流不同,杨教授的新型器件采用原子运动进行运算,这使神经元运作方式更接近人脑,显著提升能效,为突破解决AGI奠定基础。

在人体神经元中,电信号在胞体传递,至末端间隙转化为化学信号,各种离子(如钾、钠、钙)参与所需电信号产生。该论文以氧化银离子替代生物离子,产生电脉冲并复现运动、学习、规划等计算过程。杨教授表示:“虽然人工突触和神经元用的不是同样离子,但表现出的物理规律极为接近。”他指出,银的扩散性能正契合生物系统动力学,让结构大幅简化,更加高效。

杨强调,现有芯片和计算机最大瓶颈不是算力,而是能效限制,特别是运行大模型时消耗极大。相较之下,大脑仅用约20瓦电力即可完成复杂学习,而超级计算机则需兆瓦级能耗。大脑靠离子跨膜运动,直接在硬件(或称“湿件”)实现能效和自适应学习。杨教授表示,人工系统若能遵循脑原理进行数据处理和学习,有望在能效和学习效率方面取得突破。

目前,使用银材料尚难与主流半导体制造兼容,未来需探索替代离子材料。新结构单个神经元仅占用一个晶体管空间,远低于常规设计,可大幅缩小芯片面积和能耗,为AI可持续发展铺路。

团队下一步将集成大量人工突触和神经元,测试类脑系统的效率和能力,并期待这种逼真的系统帮助揭示大脑更多奥秘。

编译自/ScitechDaily