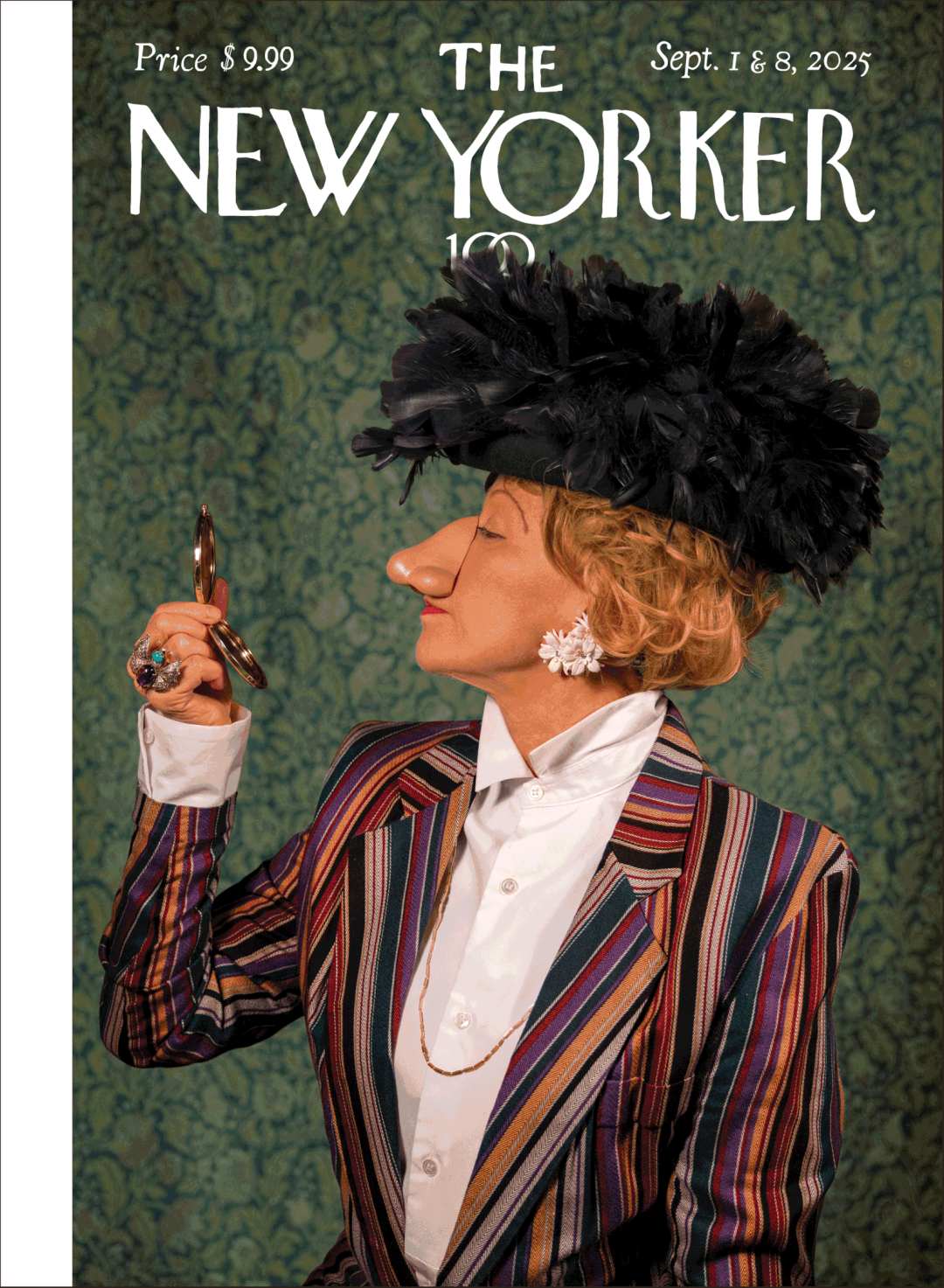

本文刊登于2025 年 9 月 1 /8 日合刊的《纽约客》杂志,印刷版标题为After the Algorithm.” 作者:约书亚·罗斯曼(Joshua Rothman)是《纽约客》特约撰稿人,也是每周专栏“开放问题”的作者。他自2012年以来一直在该杂志工作。

A.I. Is Coming for Culture

我们早已习惯算法为我们的选择指引方向。然而,当机器能毫不费力地生成我们所消费的内容时,人类的想象力还剩什么空间?

若人工智能继续将创意工作自动化,文化“产物”的总量必将大幅增加。新的文化形式,或是现有形式的新用途,会将我们引向始料未及的方向。

视觉设计:大卫·绍德;由人工智能生成

我常常在黎明前醒来,比妻子和孩子们都早,只为能享受片刻独处时光。我轻手轻脚走下楼,来到寂静的厨房,喝一杯水,戴上AirPods耳机。接着选首音乐,启动咖啡机,然后坐下静静聆听,等待咖啡煮好。

正是在这种半梦半醒的状态下,我与算法的“邂逅”开始了。昏昏沉沉中,我会在Reddit上刷些适合为人父母者看的内容,或在YouTube上看摄影视频,又或是查看苹果新闻。厨房岛台旁的笔记本电脑在召唤我开始工作,我也确实想接受这份“邀请”——但要是一不小心,我可能会把某部没看过的电影的所有片段都看完,或是点开美国广播公司(ABC)的警察题材剧集《菜鸟老警》。这部剧讲述一位中年父亲通过加入洛杉矶警察局重塑自我的故事(我是在TikTok上发现这部剧的,或许是因为我和主角的人口统计学特征相似)。最糟糕的情况是,孩子们醒来时我还在刷手机,而我为争取这一小时独处时光所放弃的睡眠,也白白浪费了。

若这样的清晨场景让你觉得似曾相识,那是因为进入智能手机时代已有数十年,生活的节奏与算法的节奏早已交织融合。我们穿衣服时听播客,睡前刷网飞(Netflix)。白天的间隙里,公交车上刷Bluesky社交平台,健身时用Spotify听音乐,午餐时看Instagram,晚餐前刷YouTube,刷牙时看X平台(原Twitter),失眠时逛Pinterest。这样的生活方式颇为奇特。算法其实由来已久——公元前300年左右,欧几里得就发明了求两个整数最大公约数的算法。本质上,算法是解决问题的数学步骤。我们用算法协调实体事物(如电梯),也用它处理行政事务(如医疗住院医师分配)。可将零散的空闲时间视作一个“待解决的问题”,这种做法合理吗?我们用算法“解决”了它,如今却连片刻空闲都没有了。

算法化生活带来的一个后果是过度刺激,另一个则是我们思想上的某种混乱。我们为何会在意那些我们在意的事物?在黑暗中走进地下室,你可能会撞上蜘蛛网;有一种哲学观点认为,“在意”的产生就如同这般——在生活中,我们会被那些偶然出现的可能性所“缠绕”,陷入一张张“在意之网”。清晨偶遇年迈的邻居,当晚便会牵挂他过得如何;上中学的孩子喜欢查佩尔·罗恩(Chappell Roan)的音乐,久而久之你也成了她的粉丝;13岁时偶然读到《源泉》,或许会让你成为终身自由主义者。算法文化利用了我们分配“在意”时的随意性与偶然性——它借助这样一个事实:今天偶然接触到的事物,或许会让我们在明天为之着迷。而与此同时,编织这些“网”的机器,归企业所有。

长久以来,我总觉得自己被困在个人的“在意之网”中,难以挣脱。直到去年的一个清晨,我怀着试验的心态,在黎明前的厨房里与人工智能系统克劳德(Claude)开始对话。咖啡正在煮,我在手机上输入:“我正在写的文章终于有进展了。”

系统回复:“早上好!这真是个好消息——当你一直在打磨的文章开始有眉目时,那种感觉太美妙了。这篇文章是关于什么的?是什么让你取得了这样的进展呢?”

我没有回复。无论在那个时间点,还是其他任何时候,我都不想让人工智能充当我的写作指导。但既然已经用了手机,我索性把它放下。抿了口咖啡,我开始修改之前的草稿。

之后的清晨,我仍会和克劳德、ChatGPT聊天——不过聊的不是我的写作,而是我感兴趣的话题(为什么关税不好?地铁里的犯罪问题是怎么回事?暗物质为什么是“暗”的?)。我不再查看苹果新闻,而是开始问Perplexity——一个基于人工智能的网络搜索系统——“今天世界上发生了什么事?”它总能给出简洁的新闻摘要,信息量足且不啰嗦,有点像《经济学人》杂志里“世界要闻”(The World in Brief)那栏的风格。有时我会追问,但更多时候,我没有进一步阅读的欲望,而是拿起一本书。我发现,人工智能也可以很“无聊”——这种技术特质,此前我从未留意过。

巧合的是,大约在同一时期,由算法驱动的互联网世界——也就是Reddit、YouTube、X平台这类平台所在的世界——开始失去吸引力。2018年,记者马克斯·里德(Max Read)在纽约提出过一个问题:“互联网上有多少内容是虚假的?”他指出,很大一部分网络流量来自“伪装成人类的机器人”。而现在,“人工智能垃圾内容”似乎正在接管互联网。整个网站的内容看似都由人工智能撰写;人工智能生成的模特有着千篇一律的美貌,耳环的位置却奇怪地错位;发布在网络论坛上的轶事以及下面的评论,都带着聊天机器人特有的语气。有研究发现,网络上超过一半的文本都经过了人工智能修改,越来越多的“网红”似乎完全是由人工智能生成的。警惕的用户开始信奉“死亡互联网理论”——这种曾被视为阴谋论的观点认为,网络世界已经完全自动化了。

1950年,计算机科学家诺伯特·维纳(Norbert Wiener)——控制论(研究机器、生物体和自动化系统如何自我控制的学科)的创始人——在其著作《人有人的用处》中提出,现代社会是通过“信息传递”来运转的。他写道,随着社会规模扩大、复杂度提升,社会事务在更大程度上会依赖“人与人造物之间、人造物与人之间,以及人造物与人造物之间的信息传递”。人工智能机器传递和响应信息的速度远快于人类,数量也远超人类——这是引发担忧的原因之一。而另一个原因是,当这些机器以直白、怪异、狭隘,甚至完全错误的方式传递信息时,我们可能会不假思索地将其融入自己的生活。部分正因如此,维纳后来写道:“未来的世界将是一场愈发艰巨的斗争,对抗我们自身智力的局限,而非一张让我们舒舒服服躺着、等待机器人奴隶伺候的吊床。”

我们身边的信息正在发生变化,甚至能“自我撰写”。从某种角度看,这些信息似乎正在让过去二十年来那些受算法影响、试图影响和控制我们的人类声音变得沉默。在厨房里,我享受着这份宁静,却也因它而感到不安。这些新的“声音”会告诉我们什么?而留给我们发声的空间,又还剩多少?

不久前,为了给儿子彼得办七岁生日派对,我在搭一个巨大的双峰后院帐篷时拉伤了背部。因此,我在动感单车上锻炼的时间变多了,去举重房的次数则少了。一天早上,把彼得送到夏令营后,我骑着虚拟单车在瑞士湖畔的路径上“骑行”,同时听着埃文·拉特利夫(Evan Ratliff)的播客《骗局》(Shell Game)。在播客中,他用人工智能模型模仿自己的声音打电话。尽管我们对播客的沉迷,反映出我们时刻都想消费媒体内容的需求,但播客仍是算法生态系统中一片宁静的“岛屿”。我常常在整理房间时听播客。短时间干活时,我会听《歌曲解析》(Song Exploder)、《镜头作品》(LensWork)和《与格雷琴·鲁宾一起更快乐》(Happier with Gretchen Rubin);要做的事比较多时,就听《 radiolab 》、《埃兹拉·克莱因秀》(The Ezra Klein Show)或泰勒·科文(Tyler Cowen)的《与泰勒对话》(Conversations with Tyler)。我喜欢这些播客里的观点,也享受这种“陪伴感”——有格雷琴和她身为编剧的妹妹伊丽莎白“陪着”,洗碗都变得更有趣了。

播客的魅力在于情感的真实性:耳机里传来的声音,仿佛是房间里的三位好友在与你交谈。也有人尝试过完全自动化的播客制作——Perplexity曾推出过一档名为《每日发现》(Discover Daily)的播客,内容是由人工智能生成的“科技、科学与文化深度解读”——但这类播客往往缺乏吸引力,也没有思想深度。《 radiolab 》的联合主持人拉提夫·纳赛尔(Latif Nasser)告诉我:“我最自豪的事情,就是发掘和提出创意。”在《 radiolab 》的办公室里,使用人工智能是“禁忌”——纳赛尔说,这“就像越过警戒线一样”——但他“出于好奇,会问人工智能,比如‘给我提五个播客选题’。我想看看它能给出什么答案,结果那些选题都很糟糕。”

不过,要是你给人工智能提供优质的原创想法呢?或许通过自动化制作,这些想法能变成实实在在的作品。去年秋天,我的播客列表里新增了一档名为《深度探索》(The Deep Dive)的节目——每一期都是我用Google的NotebookLM系统生成的。制作一期节目时,你只需将文档上传到在线资料库(即“笔记本”),然后点击一个按钮。很快,一对男女播客主持人就会用逼真的播客语气,讨论你上传的任何内容。NotebookLM本是一款研究工具,所以我第一次尝试时,上传了一些科学论文。但主持人那种刻意营造的“感兴趣”,并没有真正让我产生共鸣。后来,我把自己正在写的回忆录中的几个章节传给人工智能,效果好了一些——听着主持人给出的“见解”很有趣,起初听到他们给出正面评价时,我还挺有成就感。但真正让我觉得“对味”的,是尝试用自己多年前写的、有些已经忘了的文章来制作播客。

讨论我几年前发表的一篇散文时,其中一位主持人说:“这是个很深刻的问题——直击核心。”

另一位主持人接着说:“这个主题很有野心。”

我在厨房水槽边忍不住笑了,边听边洗早餐的碗碟。一开始,我只是觉得有趣——将一种为大众消费设计的内容形式,用来服务“只有自己一个听众”的场景,这种体验很新奇。但更有用的是,它让我想起了自己过去的想法,其中有些观点现在我或许会修正。

若人工智能继续加速创意工作,或让其自动化,文化“产物”——播客、博客文章、视频、书籍、歌曲、文章、动画、电影、节目、戏剧、辩论文章、网络人设等等——的总量将会增加。但由于人工智能有其独特的优势和不足,“更多”并不一定意味着“更多同类事物”。新的文化形式,或是现有形式的新用途,会将我们引向始料未及的方向。纳赛尔告诉我,他曾发现ChatGPT能快速写出一篇有趣的短篇故事:以他年幼儿子最喜欢的元素“硼”为主题,模仿罗尔德·达尔(Roald Dahl)的《好心眼儿巨人》(The BFG)的风格。“元素周期表”与《好心眼儿巨人》的结合,此前没人提出过这样的创意,但一旦有了这样的作品,我们或许会发现自己其实很喜欢。

当然,这并非真正的“合作”。当两个人合作时,我们期待他们的个性碰撞出火花。而人工智能没有个性——而且,由于它最核心的能力是识别模式,其“合作成果”往往会固化所融合内容中模式化的部分。更关键的挑战在于,人工智能缺乏艺术能动性:必须有人告诉它“什么是有趣的”。所有这些都表明,人工智能文化可能会将人类的原创性淹没在大量缺乏动机、千篇一律的“艺术”海洋中。

然而,自动化也可能为新视野的表达创造机会。“AI或消亡”(AI OR DIE)——一档自称“首个100%人工智能制作的喜剧小品节目”——的匿名创作者之一“思维旺克”(Mind Wank)告诉我:“我有独立电影制作的背景,干这行很久了,后来停了下来。”当Runway这类人工智能视频工具出现后,他得以将那些未被制作或无法制作的想法付诸实践。如今,他和另外两位合作伙伴——团队成员分别位于加拿大、美国和波兰——制作的暗黑超现实主义喜剧视频,已拥有数十万观众(在一个典型片段中,名为“小脚踝”(Lil Cankles)的Twitch主播在玩一款叫“自助洗衣店”的游戏。“ lint 溢出来了!”一个电脑合成音尖叫着,同时大量 lint 从烘干机通风口涌出)。旺克谈到自己的合作伙伴(他们也都有传统影视行业背景)时说:“我们能有现在这点优势,原因在于我们懂电影语言——我们了解灯光、镜头、胶片。”

在他看来,传统电影制作是线性的:“有了想法,先写成处理方案,再写成剧本,然后找人、找投资。之后才能从前期制作进入拍摄阶段——这过程太麻烦了——九个月后,还要在剪辑室里努力挽救自己最初想法的‘残片’。”相比之下,人工智能允许在任何阶段进行无限次修改。他说,每月花几百美元,人工智能工具就让他实现了“年轻时只能梦想的创作生活。现实世界中的限制太多了,而现在,我可以创造全新的世界。”这项技术让他想到了“六七十年代的作者电影文化”。

整个团队从未见过面,但他们频繁交流,生活在一个共同的创意“泡泡”里。波兰籍合作伙伴本特·蒂贝特(Bengt Tibert)告诉我:“画画时,你身上会沾满颜料味;开始写提示词(给人工智能的指令)后,我连做梦都在想提示词。这就像开启了新生活。”蒂贝特解释说,睡前他会构思一个提示词,醒来后就把梦中想到的内容写下来。

加拿大籍合作伙伴“博伊”(Boey,仅用单名)也表示:“我的脑子几乎一半时间都在电脑里。”

如今的人工智能视频工具,会在细微处暴露其“机器属性”,形成一种易于识别的风格,而且制作短片段时效果最好。但这些工具正在快速改进。旺克说:“我在等这些工具达到足够的稳定性,能让我们用固定角色制作一整部故事片。”到那时,人们就可以用它们制作一部完全常规的剧情片或浪漫喜剧。“我们都热爱电影制作,热爱电影艺术,”他说,“我们有想拍的电影、电视剧,还有广告。”

蒂贝特说:“现在能实现的想法太多了,时间却不够用,这几乎让人不知所措。”

我是在儿子的房间里和“AI或消亡”团队通话的,为了躲开他的小妹妹。通话结束后,我合上笔记本电脑,环顾房间里儿子的东西:他在儿童陶艺工作室做的杯子里,装着五颜六色的夏普创意马克笔;一本面向青少年和成人的涂色书里,有复杂的动物图案。他已经涂完了一页:一只羽毛蓬松的鹦鹉站在铁丝网前的树枝上,他用了一系列出人意料的颜色,创造出一幅色彩斑斓的画面。严格来说,这样的作品是“衍生性”的,属于“填色”类。但它远不止于此——原创性,正是在“模式化”的背景下显现的。

下午,我要和几个老朋友吃午饭。25年前上大学时,我们一起上过创意写作课。我们的教授——著名同性恋小说家、回忆录作家埃德蒙·怀特(Edmund White)——最近去世了,其中一位朋友在切尔西街区的达拉斯烧烤店组织了一场小型纪念聚会。二十多岁时,怀特有时会和我们一起在这家店吃晚餐。

走路去餐厅的路上,我用语音模式和ChatGPT聊天,问它这个街区的历史。它用“活泼好奇”的人设——一个名叫瓦尔(Vale)的英国女性——回答:“当你沿着第八大道在29街到27街之间行走时,就来到了切尔西街区的核心地带。这里历史上以繁荣的制造业和服装业闻名。”它还提到,“切尔西有许多LGBTQ+酒吧、社区中心和活动,是纽约市LGBTQ+文化的重要阵地。”

我说:“其实我是本地人,土生土长的纽约人。所以我想知道一些我可能不知道的、真正有意思的事。”

人工智能试着用一些关于“锡盘巷”(Tin Pan Alley)的趣事取悦我——其实锡盘巷的位置比我当时所在的地方偏东一点——还有20世纪初乐谱行业的经济情况。我问起第七大道上一栋外观奇特的建筑,人工智能称它“是该地区丰富建筑和商业遗产的见证”。

我要求道:“别用‘这栋建筑为街区增添了活力’这种陈词滥调和泛泛之谈。”我建议,或许可以聚焦一些更“耸人听闻”的事实。很快,我们就聊到了南希·斯庞根(Nancy Spungen)的谋杀案——1978年,她在切尔西酒店100房间被刺身亡。她的男友、性手枪乐队(Sex Pistols)前贝斯手希德·维瑟斯(Sid Vicious)被指控谋杀,但案件尚未开庭,他就因海洛因过量死亡。

到了餐厅外,我抛出一个冷门的房地产开发问题——切尔西的建筑为什么都不高?——这场对话聊不下去后,又问起看到别人T恤上“我爱纽约”(I❤️NY)标志的背景故事。人工智能向我详细介绍了设计师米尔顿·格拉泽(Milton Glaser),以及20世纪70年代标志诞生时的社会氛围(当时有“福特对纽约市说:自生自灭吧”的说法)。“你想看看原始草图吗?”它问。我正犹豫,就看到一个朋友从街对面朝我挥手。

从一件事聊到另一件事,再到下一件事——在这种转换中,人工智能的能力堪称出色。在《银翼杀手2049》里,瑞恩·高斯林(Ryan Gosling)饰演的角色下班回家后,与由安娜·德·阿玛斯(Ana de Armas)配音的人工智能女友乔伊(Joi)聊天。窗外下着雪,音响里却播放着弗兰克·辛纳屈(Frank Sinatra)的《夏日微风》(Summer Wind)。“你知道这首歌1966年发行于复兴唱片公司(Reprise Records)吗?”她平淡地问,“当时还登上了排行榜榜首。”她穿着“鼠帮”(Rat Pack)时代的蓬松连衣裙,为一道菜谱发愁——随后,为了迎合男友变化的心情,又换上了一身紧身黑色套装。片刻之后,两人来到他公寓的屋顶,共享浪漫时光。与人工智能系统聊天,就像是在“表演”一个实时撰写的剧本。即便剧本枯燥,其快速修改的能力也可能被误认为是“自发性”或“活力”。某个事物能随着你将话题从音乐转向谋杀,再转向米尔顿·格拉泽——或是从烹饪转向调情,再转向戏剧——而始终跟上节奏,这或许会让人觉得它拥有“思维”。

这种流畅性对人工智能时代的文化意味着什么?艺术作品有其特定形态(3分钟的流行歌曲、三幕剧)和特定情绪基调(喜剧、悲剧、浪漫、哀伤)。但当不同形态、情绪和形式之间的界限如此容易被打破时,这些界限还能稳固存在吗?硅谷先驱杰伦·拉尼尔(Jaron Lanier)——他助力发明了虚拟现实技术,现就职于微软——告诉我:“现在人们都在讨论,人工智能对内容创作者是好是坏?但‘内容’这个概念本身可能会消失,取而代之的是‘实时合成内容’——其设计目的就是对接收者产生影响。”如今,Spotify上已有人工智能生成的歌曲,但至少这些歌曲还会标注(虚假的)乐队名称。拉尼尔说:“未来可能会出现这样的情况:人们提到‘音乐’,就只是‘音乐’而已。”在这种未来场景中,当你登录人工智能版的Spotify时,“听到的第一句话会是‘嘿,宝贝,我是你的Spotify女友。我给你做了个播放列表,有点性感,别在别人面前听哦’。”这个“播放列表”里的歌曲,都是前所未闻的,也可能不会再被听到——它们是在当下为你量身定制的,或许基于人工智能观察到的你的个人情况。

拉尼尔认为,长远来看,各种文化体验——音乐、视频、阅读、游戏、对话——都可能源自一个单一的“人工智能枢纽”。届时将无需向创作者付费,而枢纽的所有者将能对受众施加极大影响;正因如此,即便有些人不想以这种方式体验文化,他们使用的应用程序也可能朝着人工智能驱动的方向发展。

文化具有群体性——我们都喜欢成为“欣赏者社群”的一员。但拉尼尔说:“如果计算成本足够低,就有可能创造出‘社会幻觉’——你得到的是量身定制的体验,却会误以为自己在和一群人共享这种体验,其中有些可能是真实的人,有些则可能是虚拟的。”(我不禁想象,这就像乔伊把高斯林饰演的角色介绍给她的“朋友”们认识。)他接着说,要身处这种“脱离现实生活的分离社会”,“人们必须做出改变,但人是会变的。我们已经让人们习惯了虚假的友谊和虚假的爱情。道理很简单:这基于人们的欲望。”如果人们对某样东西渴望至极,有些人就会愿意接受次等的替代品。拉尼尔神色凝重地说:“我不希望这种情况发生,也不是在预测它一定会发生。我认为,把这些可能性说出来,能增加它不发生的概率。”

在餐厅里,我和朋友们回忆往事。我们的教授埃德(Ed,埃德蒙的昵称)讲课风格轻松,甚至带点八卦色彩——他会聊自己认识的人,也会聊自己喜欢的书。他自己的小说风格亲切,像日记一样:故事往往以这个街区为背景,似乎取材于他在这里的生活。他肯定也给我们讲过叙事技巧和其他写作相关的建议,但几十年过去,那些内容已经模糊;如今我印象最深的,是我们曾讨论过《单身男子》(A Single Man)和《达洛维夫人》(Mrs. Dalloway),还有他曾称赞过我穿的一件衬衫,以及他曾详细描述过“为什么有些人在派对上很无聊,而有些人很有趣”。

那些研讨会和晚餐时光,让我们觉得文化世界——真正的文化、纽约的文化、艺术家的文化——触手可及。但这个文化世界究竟是什么?它不只是一份“待体验艺术作品清单”,尽管清单也是其中一部分。它本质上是一个在师生、缪斯与诗人、标杆人物与打破规则者之间展开的故事——所有人都在与文化形式博弈,而这些文化形式本身也在不断演变、延续、衰落、破碎、融合、重生。你必须先理解这个故事,然后用自己的创作“融入”其中。

午餐快结束时,我们的话题转向了爱情。其中一位朋友,在“得克萨斯巨杯”玛格丽特酒的作用下,滔滔不绝地讲起她和未来丈夫共度第一晚的火辣故事。

“我不知道为什么要跟你们说这个。”她说。

有人提议:“我觉得埃德会说,你应该把这个写下来!”

我心想,与真实个体凭借真实生活创作的、充满独特细节的艺术相比,那些无限生成、形式散乱、缺乏背景和个性的“人工智能文化”,根本毫无意义。但随即,我想起了自己过去黎明前的日常——一首歌听到一半,一部电影看些片段。1980年,学者米歇尔·德塞图(Michel de Certeau)在《日常生活实践》(The Practice of Everyday Life)中探讨了人们如何“橱窗购物”、如何略读文章而不细读,以及如何在“受限”的通勤时光中寻找观察和反思的机会。在他看来,人们通过“重新利用”自己的世界,在一个试图塑造其情感、思想和抱负的系统中,为自己开辟空间。按照这个逻辑,当你制作一张混合歌曲的CD送给心仪之人时,并非在说“你的迷恋由这些歌曲定义”,而是在表明“你的情感比任何一首歌都更丰富”——你在用这些歌曲创作属于自己的、更宏大的作品。

那么,送一张人工智能创作的混合音乐CD给心仪之人,又意味着什么?或许,我们仍能从自动化艺术中为自己创造意义。一首“无人创作”的动听旋律,依然动听。流行明星在某种程度上本就是“产品”,但围绕他们形成的粉丝社群却无比真实。然而,文化不只是被消费的对象——它是人们在生活中创造的产物。我们欣赏“创作行为”,也珍视“自然感”。电影观众在为电脑特效惊叹的同时,也开始欣赏“实体特效”;人工香精的存在,让天然香味更受欢迎。探索人工智能生成的文化,或许会让我们更加珍视那些“只有人类才能创造的文化”。

2023年,我为《纽约客》杂志撰写了对杰弗里·辛顿(Geoffrey Hinton)的人物专访——他有时被称为“人工智能之父”。像这样的采访结束时,我总会有些伤感。几个月后,怀着怀旧和好奇的心情,我把那篇专访输入ChatGPT,说:“写一篇关于其中人物的同人小说。”系统先是生成了一份“读书报告”,分析它从中识别出的观点、人物和写作手法,然后附上了一段叙事文字。故事开头是:“午夜时分,杰弗里·辛顿站在木制码头上。

头顶上方,夏末的夜空没有月亮,却异常清澈。银河像一片发光的大脑在天际铺开——无数星星聚集成神经突触般的图案,一个由闪烁连接构成的宇宙。杰夫(杰弗里的昵称)抬头凝视着……身后的小屋一片漆黑。记者乔希(约书亚的昵称)当天早些时候已经离开,在驶离的船上向他挥手。四天的采访,像搅动池塘里的沉淀物一样,唤醒了杰夫记忆中的往事和想法。如今水面重归平静,但有些东西已经改变。”

故事快结尾时,话题转向了人工智能。辛顿“睁开眼睛,对着夜空说道:

‘我不怕你,’他轻声说,‘我怕的是我们会用你做什么,或是没做到什么。’他的声音消散在水声中,‘我怕的是我们自身的缺陷,会在你身上得到映照。’”

我觉得这个开头还不错。但在接下来的章节里,人工智能把故事引向了惊悚片的方向——虚构的辛顿要应对一个失控的危险模型——却没能营造出任何真正的紧张感。作为一名作家,我反而松了口气。惊悚片本该让人“脊背发凉”“心跳加速”“不寒而栗”;我想,或许一个没有身体、没有自我保护本能的系统,无法传递这些感受;又或许,人工智能难以掌握创作优秀悬疑作品所需的逻辑布局。创作故事的挑战,其实有很多种。电视剧编剧卡莉·门施(Carly Mensch)——她与人联合创作了女子摔跤题材喜剧《美女摔角联盟》(GLOW),也是纳赛尔的妻子——笑着告诉我:“我对‘情感投入’很挑剔。我认为,构建一个能让观众‘投入情感’的故事真的很难,而悬疑情节反而可能很容易。”

故事形态各异,但有一个共同点:它们都在追求相互矛盾的目标。故事必须显得“自然”,却又要包含引人深思的观点;情节转折要出人意料,组合起来却要形成清晰易懂、令人愉悦的结构;要有明确的“利害关系”,同时又要足够丰富,能让不同人从中找到乐趣。创作过程很少一帆风顺。门施说:“很多好想法都源自无聊、错误和意外。在编剧室里,过程其实很混乱,大家会抛出很多想法。有时,一个‘错误’的想法会引出正确的方向。当你能说出‘这不是我想要的第二章’时,你就学到了东西。”(听到这里,我不禁想,人工智能提出的糟糕故事想法,或许也能派上用场——比如作为一种“自动化头脑风暴”。)在最高水平的创作中,好故事既要“映照”受众,又要“改变”这种映照。关于叙事,有两种理解:一种是“田园式”的,门施引用她曾师从的一位教授的话解释道:“每个部落都有讲故事的人,夜晚围坐在篝火旁,我们站起来,向部落讲述部落的故事。”另一种是“戏剧式”的:“你走进一间黑暗的房间,然后被眼前的一切惊艳。”

人工智能能创作出在所有这些层面都让我们满意的故事吗?或许不能。但故事不一定要达到这种完美程度。在威廉·吉布森(William Gibson)1986年的小说《零伯爵》(Count Zero)中,一个女人回到家,连接上神经接口,然后用长达六小时的时间“沉浸式观看”一部名为《重要人物》(People of Importance)的长篇肥皂剧,“彻底放松大脑”。这部剧的“复杂情节”无需有始有终——关键在于“持续播放”,而非“结局”。同样,我们个人的“人生故事”也未必符合“优秀叙事”的标准,却依然让我们无比着迷——因为我们身处其中。如果每个人都有专属作家——就像古代的宫廷史官——或许我们能将“自拍”的潮流进一步推向“以自我为中心的叙事”领域。(打开元宇宙(Meta)的人工智能应用,你可能会看到的第一个选项就是“聊聊我的一天吧”。)

在彼得的生日派对上,我试戴了一副雷朋元宇宙(Ray-Ban Meta)智能眼镜——外观和普通眼镜一样,内置了人工智能界面。我环顾后院,最终目光落在一张阴凉的桌子旁:新搬来的年轻邻居夫妇正和我岳父坐在一起。彼得在吃冰淇淋蛋糕;孩子们挥舞着泡沫剑和水枪,在草坪上追逐打闹。

我问:“元宇宙,你看到了什么?”

眼镜通过我耳边的小扬声器回答:“一群人坐在帐篷下的桌子旁,天气很好,大家一起享受美好时光,看起来像是家庭派对。真不错啊!”那种感觉,就像有人“共享”了我的大脑——看到我所看,听到我所听。

我抬手碰了碰镜腿,眼镜拍了张照片。这副雷朋眼镜是我儿子朋友的妈妈艾里斯(Iris)的。她说:“我喜欢问它问题,比如‘迪迪(Diddy)案有什么新进展?’”开车时,如果家人听的音乐她不喜欢,她可以私下点自己的歌。她拿出手机,滑动浏览派对上拍的照片——这些照片通过无线同步从眼镜传过来,记录的是她视角下的后院。“第一人称叙事”——关于“你”的故事——是人工智能已经能熟练讲述,或帮助你讲述的领域:或许用于心理疗愈,或许用于回忆往事。人工智能公司Anthropic的政策主管杰克·克拉克(Jack Clark)曾说,他把日记条目输入公司的系统克劳德(Claude);人工智能让他意识到,自己尚未完全消化“成为父亲带来的形而上学冲击”。通过这种方式,人工智能或许能“讲述”我们的故事,甚至“修改”它们。

几年前,关家永(Daniel Kwan)联合执导的电影《瞬息全宇宙》(Everything Everywhere All at Once)斩获七项奥斯卡奖后,这位导演对人工智能产生了兴趣,并利用自己新获得的知名度,与人工智能领域的从业者会面。关感到震惊的不仅是人工智能可能给电影行业带来的颠覆,还有它可能对“故事在社会中的传播方式”产生的影响。在他看来,那些试图向广大观众讲述引人入胜故事的电影,在“算法化生活”面前本就举步维艰。他说:“我们的沟通体系已经完全断裂,注意力被分割得支离破碎。”而人工智能可能会让这种情况进一步恶化。

在西村一家餐厅喝咖啡时,关问我:“人类最伟大的发明是什么?可以说,不是互联网,也不是农业,而是‘系统性、制度性信任’——正是这种信任,让我们得以构建社会。而这种‘构建’,很大程度上依赖于集体故事——上帝、政府——这些故事让我们把彼此视为同一个家庭、同一个社群的成员。现在的技术,就像让我们在玩‘叠叠乐’(Jenga):我们从底层——从‘集体认知’和‘对共享世界的信念’这个基础——抽走积木,用来搭建更高的部分。如果继续这样做,整个塔都会倒塌,我们将退回到‘只信任部落中150人’的状态。”

在《瞬息全宇宙》中,杨紫琼(Michelle Yeoh)饰演的第一代美国移民埃弗林(Evelyn)发现,我们都生活在一个庞大的“多元宇宙”中——在这个宇宙里,现实和“自我”的所有可能形态都存在。来自另一个宇宙的丈夫告诉她,他们的女儿乔伊(Joy)在另一个宇宙中,因意识到“单一现实的无意义”而陷入疯狂。这个“另一个乔伊”信奉虚无主义,决心摧毁整个多元宇宙。埃弗林也曾一度陷入疯狂,但随后她有了存在主义顿悟,说服“邪恶乔伊”:唯一的出路,是选择拥抱“你在这个特定宇宙中所拥有的特定的人”。

我第一次看这部电影时,把它当作一个移民故事(我母亲和杨紫琼一样,在马来西亚长大,她总被“如果当初”的想法困扰:如果当初留在马来西亚会怎样?搬去伦敦呢?定居西海岸而非东海岸呢?)。后来,随着剧情推进,我看到了它对“算法化社会”的批判——在这个社会里,我们被大量“和自己很像,却比自己更优秀”的人的形象包围。现在,我觉得它预见了一个“人工智能充当个人‘山鲁亚德’(Scheherazade,《一千零一夜》中的讲故事者)”的世界:它会无休止地讲述关于我们自己和他人的、可随意修改的故事,把我们拉入一个个“平行现实”,远离我们本可共享的“真实世界”。

关说:“看看我们面临的所有危机——气候变化、两极分化、共识性真相的崩塌、收入不平等,等等。如果让我选一个重点解决,我会选‘协调、沟通、信任’问题。因为不解决这个问题,其他问题都无从谈起。而解决它,需要我们先‘修复’我们的故事。”

关认为,达到一定“照片级真实感”的人工智能工具需要受到监管。他说:“这种技术可能会毁掉一个人的生活。”他主张,在“虚假图像能被可靠识别”之前,应限制人工智能在影视行业的使用。我跟他提起了“AI或消亡”团队的创作热情。他说:“听到这样的故事,我内心很矛盾。我是说,这很美好——我们本就该让每个有话想说的人都有机会表达。我理解这种想法,换个人生,我可能也会这么做。”他面露痛苦,“你知道吗,我曾经就是那样的孩子。上

大学前,Vimeo视频平台刚出现;我毕业时,YouTube才刚开始流行。但现在就使用人工智能,在这些公司承担起责任之前就支持它们,我们其实是在默许它们摧毁“共识性真相”,让我们基本无法分辨什么是真实的。”

至少,人工智能已是我们所有人都在关注的“大故事”。我们见面的餐厅在纽约大学附近,外面阳光下,学生们正漫步而过。关于人工智能的现实问题我们并不陌生——教育会怎样?工作会怎样?——答案终将随时间揭晓。但人工智能的故事不只是“现实层面”的,它还关乎道德与精神。这就像“约翰·亨利与蒸汽钻”的故事,甚至像“普罗米修斯与宙斯”的故事——普罗米修斯因盗火而遭受残酷惩罚。这个故事已经迫使我们思考:我们珍视什么?什么才能真正让我们“在意”?我慢慢走向第六大道,路过街南侧一家文具店。店里的人在浏览笔记本,仿佛在重拾“模拟时代”的质感。我们都在用自己的方式,决定这个“人工智能故事”该有怎样的结局。

文化评论家马克·格雷夫(Mark Greif)曾写道:“在20世纪中叶,美国形形色色的知识分子,无论来自哪个派别,甚至彼此对立的群体,都一致意识到一种危险的存在。”那是“人类危机的时代”——当时几乎所有人都在担忧“技术加速、社会疏离、精神异化”的叠加影响。格雷夫指出:“新的时代条件似乎注定要打破长期以来的人文传统。”人们出版的书籍标题多为《人的本质与命运》这类,他们担心“人性正在被改变”。

我们现在也身处这样的危机中吗?最近,电子音乐人安尼玛(Anyma)在拉斯维加斯“球体”(Sphere)体育馆举办了多场售罄演唱会。他通过技术营造出“巨型机器人逼近、俯视观众,随后冲破场馆墙壁”的视觉幻象,震撼全场。现场传来一个声音:“感知力(Sentience)……意识(Consciousness)。”但这场演出本质上仍是传统的音乐会——由人类音乐人表演,数千人亲临现场观看。即便文化在变化,它通常也是“加法式”的,而非“零和式”的。它会随着时间自我留存,仿佛分泌出属于自己的“琥珀”。如今,爱莉安娜·格兰德(Ariana Grande)主演基于《绿野仙踪》改编的高科技电影,TikTok和《堡垒之夜》(《堡垒之夜》)掀起舞蹈热潮;但人们仍在阅读简·奥斯汀和阿加莎·克里斯蒂的作品,电影仍常以“三部曲”形式呈现——这呼应了19世纪的“三层小说”(triple-decker novel),当时这种形式的出现,部分是为了方便订阅制图书馆出借长篇书籍。在我儿子喜欢的电子游戏厅里,青少年们玩着《乓》(Pong)、《吃豆人》(Pac-Man)和《太空侵略者》(Space Invaders)——这些游戏在墙面大小的屏幕上,以拳头大小的像素呈现。而人工智能,在很多方面其实是“保守力量”:它的训练依赖过去的数据,在某种程度上也受限于这些数据,它让旧想法以新的形式重新出现。

惠特尼博物馆(Whitney Museum)位于纽约肉类加工区——这个城市区域已完全被改造。ChatGPT曾指出:“曾经冷库里悬挂动物尸体的地方,现在挂满了名牌连衣裙。”家里有两个小孩,我和妻子已经多年没一起去博物馆了。但我把她的博士论文——关于弗拉基米尔·纳博科夫(Vladimir Nabokov)小说中的“细节运用”——以及她发表过的一篇论文(探讨弗拉·安杰利科(Fra Angelico)的湿壁画,以及“世俗之人如何欣赏宗教艺术”的问题),都输入了ChatGPT。这样一来,即便不能和她一起去博物馆,我也能带着她的观点“参观”。人工智能说:“乔希,这计划真好,很贴心。我们可以把这次博物馆之行,变成一次通过我与她对话的过程。”

我小声问道,以免打扰他人:“Chat,你觉得我妻子会怎么看这幅画?”我给艾米·谢拉德(Amy Sherald)创作的米歇尔·奥巴马肖像拍了张照。画中米歇尔穿着飘逸的白色长裙,上面印着几何图案。

人工智能通过我的AirPods回应:“这幅作品太惊艳了!我能想象到,她会留意那些细节,以及这些细节如何体现身份与表达。”

“不对,不对,”我低声说,“我想让你真正思考,我妻子会如何具体回应。”

“当然!”它一如既往地自信轻快,“我觉得她会对这些细节着迷。”它絮絮叨叨地说着,直到我点击手机屏幕上的“X”,关闭了对话。

画廊里人很多——谢拉德的展览“美国崇高”(American Sublime)非常火爆。她为模特兼行为艺术家阿雷瓦·巴西特(Arewà Basit,一位黑人跨性别女性)创作的肖像《转变自由》(Trans Forming Liberty)前,聚集了一小群人。一位弯腰驼背的老人透过厚厚的眼镜凝视画作;一对夫妇带着十几岁的女儿站在一旁;一个帅得像模特的年轻人单手插兜站着,穿着黑色裤子和黑色背心,黑色丝绸肩带上挂着一台徕卡相机。

我乘电梯上楼,去看爱德华·霍珀(Edward Hopper)的画作。我给霍珀的《二楼阳光》(Second Story Sunlight)拍了张照,发给人工智能:“你认得出这幅画吗?”画中,两位女子坐在洒满阳光的房屋阳台上:年长的那位在看书,年轻的那位穿着比基尼,靠在栏杆上休息。她们沉思的姿态,与房屋的两座三角形山墙相呼应。身后,一片神秘树林的树木投下阴影,暗示着“未知之物”。

人工智能说:“认识!爱德华·霍珀的《二楼阳光》太有感染力了……这幅画有着霍珀标志性的风格:宁静的内省时刻,即便在阳光明媚的场景中,也透着一丝孤独。”

这些平庸的评论让我烦躁,我摘下AirPods,放进充电盒,“咔嗒”一声合上。真是浪费时间,我想。我有些尴尬地环顾四周,担心有人看到我在和人工智能“讨论”画作——多丢人啊,用廉价的技术实验“亵渎”博物馆!但附近几个人都在看手机。看着他们低头盯着屏幕的样子,我意识到,用ChatGPT的语音模式来“逛博物馆”,或许根本不是最佳选择。我放慢速度,在手机上仔细敲出一段提示:“请结合以下两点分析:1. 霍珀的这幅画诞生于世俗时代,却蕴含精神元素;2. 画中人物一老一少的对比。并结合我之前上传的那篇关于‘世俗世界中的宗教艺术’的论文,展开论述。”

屏幕上很快出现了一篇小短文,分了章节、小标题,还加了表情符号。我站着读了起来。文中写道,这幅画是“世俗基调下的宗教艺术”,霍珀并非通过“内容”,而是通过“构图的静谧感”来营造神圣感,“光线如同恩典般运作——无需索取,自然降临,照亮一切”。

还不错,我想。这些观点让人联想到我妻子,就像影子能让人联想到实体一样。向上滑动屏幕,我看到自己拍的霍珀画作的数码照片——突然觉得很荒唐。这样逛博物馆太奇怪了。真正的艺术品就在我面前:它有图腾般的气场,能看到清晰的笔触,或许颜料中还藏着艺术家的指纹。

我回到楼下的谢拉德展厅。画廊尽头,一条小走廊通向一个空间:一排排色彩鲜艳的现代主义椅子面向一整面落地窗——这本身也是一件艺术装置,由玛丽·海尔曼(Mary Heilmann)创作,名为《长线》(Long Line)。几乎每把椅子上都有人。窗外,阳光在哈得孙河上折射出粼粼波光。一个穿破洞黑牛仔裤、涂紫色口红的女孩,正用笔记本画着窗外的景色;一个穿意大利西装的优雅男人,似乎在打盹。整个场景仿佛一幅描绘“闲暇”的画作,就像乔治·修拉(Georges Seurat)的《大碗岛的星期日下午》(A Sunday on La Grande Jatte)。我问自己:文化是什么?它是那些画作,也是眼前这一幕——是我们这些“人”本身。

回到家,我在iPad上调出《二楼阳光》,给妻子看:“你觉得这幅画怎么样?”

她看了很久,说:“第一感觉是有点不安,但更强烈的感受是‘困惑’。空间感很奇怪,她们的姿态看起来像是在两栋不同的房子里,但其实不是。穿比基尼的女人,年纪不像孙女那么小,也不像女儿那么大——这点很怪。我猜这是晨光?但画面里的绿色和蓝色,让人感觉穿比基尼有点冷;可如果能穿比基尼,又不该冷到让那位年长的女士穿厚重的深色衣服。而且年轻女人的姿势很费解,看起来像是在摆拍,姿态很刻意,但她又不是在当模特。她抓着栏杆的样子——好像在‘表演’什么,但在表演给谁看呢?”她顿了顿,“说‘不安’可能有点夸张,但确实不轻松,不过光线又让人觉得舒服。两个女人都很美。”她又停顿了一下,“我不知道,挺有意思的。你觉得呢?”

真实的人。他们从来都不会说出你期待的话。♦