近日,东京大学科研团队实现了一项突破性进展——通过电子束低压照射,顺利将金刚烷分子转化为无缺陷的纳米金刚石。这项技术不但推动了金刚石的人工合成,还为有机材料在电子束照射下的保护提供了新思路,有望为先进成像与分析方法打开大门。

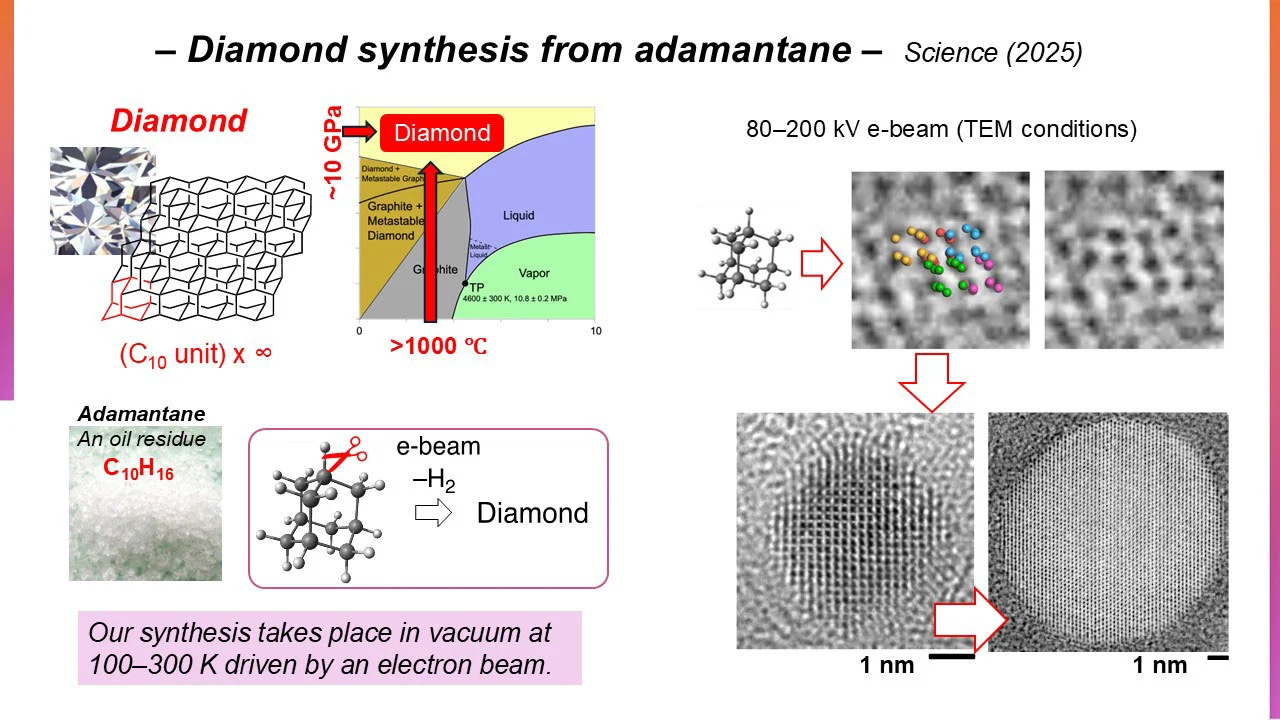

透射电子显微镜图像显示,在电子照射下,金刚烷分子排列成金刚石结构。图片来源:中村等人 CC-BY-ND

传统上,制造金刚石常需在极端压力和高温条件下对碳源进行处理,例如数十吉帕的压力和数千开温度,这样金刚石才能保持热力学稳定。而另一种方法——化学气相沉积,则是在金刚石不稳定的环境下进行。东京大学化学系中村荣一教授及其团队,选择了金刚烷(C10H16)作为原料,探索低压电子束照射的路线。金刚烷因其构型与金刚石极为相似——都拥有四面体对称碳骨架,碳原子空间排列一致,因此极其适合用于纳米金刚石的合成。转化过程的关键在于有效去除金刚烷分子中的碳-氢键,让新的碳-碳键形成,并最终组装成立体金刚石晶格。

虽然这一理论早已有所提出,但“现实问题在于没人认为这能实现。”中村荣一教授表示。在过去,质谱仪曾证实单电子电离可促进碳-氢键裂解,但由于质谱只能检测气相结构,无法分离分子间反应产物。此次团队利用透射电子显微镜(TEM)在真空环境下,对金刚烷微晶施加80-200千电子伏特电子束,并在100-296开温度间持续照射数十秒,实时记录反应过程及纳米金刚石的形成。这一技术不仅揭示了分子聚合形成纳米金刚石的具体路径,也展示了TEM在解析有机分子受控反应方面的巨大潜力。

这一方法最终获得了立方晶结构的无缺陷纳米金刚石,其直径可达10纳米,并伴有氢气析出。更重要的是,除金刚烷外,其他烃类物质在同样条件下都无法形成纳米金刚石,突显了金刚烷的独特适用性。这项发现为电子光刻、表面工程及电子显微学等领域的化学控制提供了新范式,还支持了关于金刚石在陨石与含铀沉积岩中由高能粒子辐射驱动形成的理论。此外,它也为掺杂型量子点的合成奠定了基础,而量子点是构建量子计算机与传感器不可或缺的材料。

在经历了长达20年的科研梦想后,中村荣一教授说:“本次的金刚石合成,真正证明了电子束并不一定会破坏有机分子,只要被照射分子拥有合适的物理、化学特性,就能发生明确可控的化学反应。”这一突破有望彻底改变利用电子束开展科研的思路,为科学家在电子辐射下揭示分子间复杂互动点亮新的视野。

编译自/ScitechDaily