综艺的热闹会散,车里的难受却跟着回家。不久前,一档热门综艺里出现了令观众惊讶的场面:女演员董璇和丈夫张维伊驾车外出,途中双双晕车干呕,董璇甚至直接抱着塑料袋呕吐。更尴尬的是,这一幕发生在节目赞助商提供的新能源车内。

一时间,“董璇晕车”登上微博热搜,引发关于电动车乘坐舒适性的热烈讨论。

对综艺节目赞助的车企而言,这次出圈却有些苦涩。原本女明星开国产电动车上镜,是品牌争取曝光的新方式,但没料到迎来的却是一场晕车风波。

当然,这场意外从侧面点出了一个行业隐忧:当新能源车逐渐代替保姆车走进人们生活,“晕车”问题成为不可忽视的用户痛点。

董璇的经历绝非个例。许多网友反映“一坐电车就晕车”,在社交媒体上吐槽电动车让人头晕恶心的帖子屡见不鲜:“好几次下车就吐了,之前坐燃油车完全没有这种感觉”“每次胃都翻江倒海”“在后排晕车晕到想去主驾开车”“上车前要吃晕车药” “就能多撑二十分钟,要不下车一定吐”……

一项数据显示,在电动车时代,晕车已经成了车企必须解答的“生存考题”,有38%的电动车用户存在晕车困扰,尤其以家庭乘客为重灾区。

对此,车企不得不严肃对待这一问题。

电车为啥更容易“晕”

晕车本质上是感官信息不匹配导致的晕动症,也就是内耳前庭感觉到的运动与眼睛看到的场景不一致,大脑混乱便引发头晕、恶心等症状。它是人体自我保护机制面对现代交通工具的误解导致。

那么,为什么很多人觉得电动车里更容易晕车呢?业内普遍认为电动车的动力特性和行驶环境,会加剧这种感官冲突。

一方面,是电动车加速太快太直接,以往燃油车从0加速到100公里/小时可能要8~10秒,而不少电动车3~5秒就冲破百公里。强烈的加速度和瞬间推背感,会让乘客身体不断前后晃动,前庭感受到剧烈变化,而视觉未必及时适应,所以诱发眩晕感。

另一方面,电动车减速时常用的动能回收系统也可能是“罪魁祸首”之一。当驾驶者松开电门,强回收模式会立刻给出一定程度的减速度,相当于持续点踩刹车,乘客会感到身体被往前拽。

一位主机厂电子电气架构工程师认为,电动车“静而快”的响应让乘客缺少心理预期。

他告诉《汽车商业评论》:“油车一脚油门、发动机声和抖动会给到‘要加速了’的提示;电车没有这些‘打招呼’,一脚就‘踹’出去了。”

简言之,很多人已习惯燃油车以声浪和微振提供的“动作预告”,而电动车更安静、响应更直接,缺少这些预告,突然的加减速更容易引发感官失配与不适。

除了动力响应的差异,电动车本身的底盘特性也会放大晕车概率。为了支撑沉重的电池包,不少电动车悬架调校偏硬,对2~5Hz这一最易引发晕车的低频振动过滤不充分,这一频段的振动幅度比同级燃油车高出约40%。

少了发动机噪声的预期提醒,座椅振动、车身低频振动种种因素叠加,使新能源车一度被戏称为“晕车制造机”。有调查发现,电动车乘客自报的晕车比例要比燃油车高出10%~30%,而且晕车症状往往更严重。

针对这些现象,有机构正在制定《汽车抗晕性能试验及评价方法》行业标准,计划将“晕车指数”纳入新车评测体系。也就是说,未来新车的舒适性很可能要看它“让人晕不晕”来打分。

这确实是一个用户的痛点。过去,传统车企应对晕车可能只是一些“土办法”,比如座椅多塞点海绵更软和、空调开微风模式通通风,尽量让乘客舒服些。

那么,电动车该怎么办呢?

“防晕车模式”大比拼

就此,新老玩家们纷纷挥出技术大招,从底盘、动力到座舱环境,全方位升级“防晕”体验。

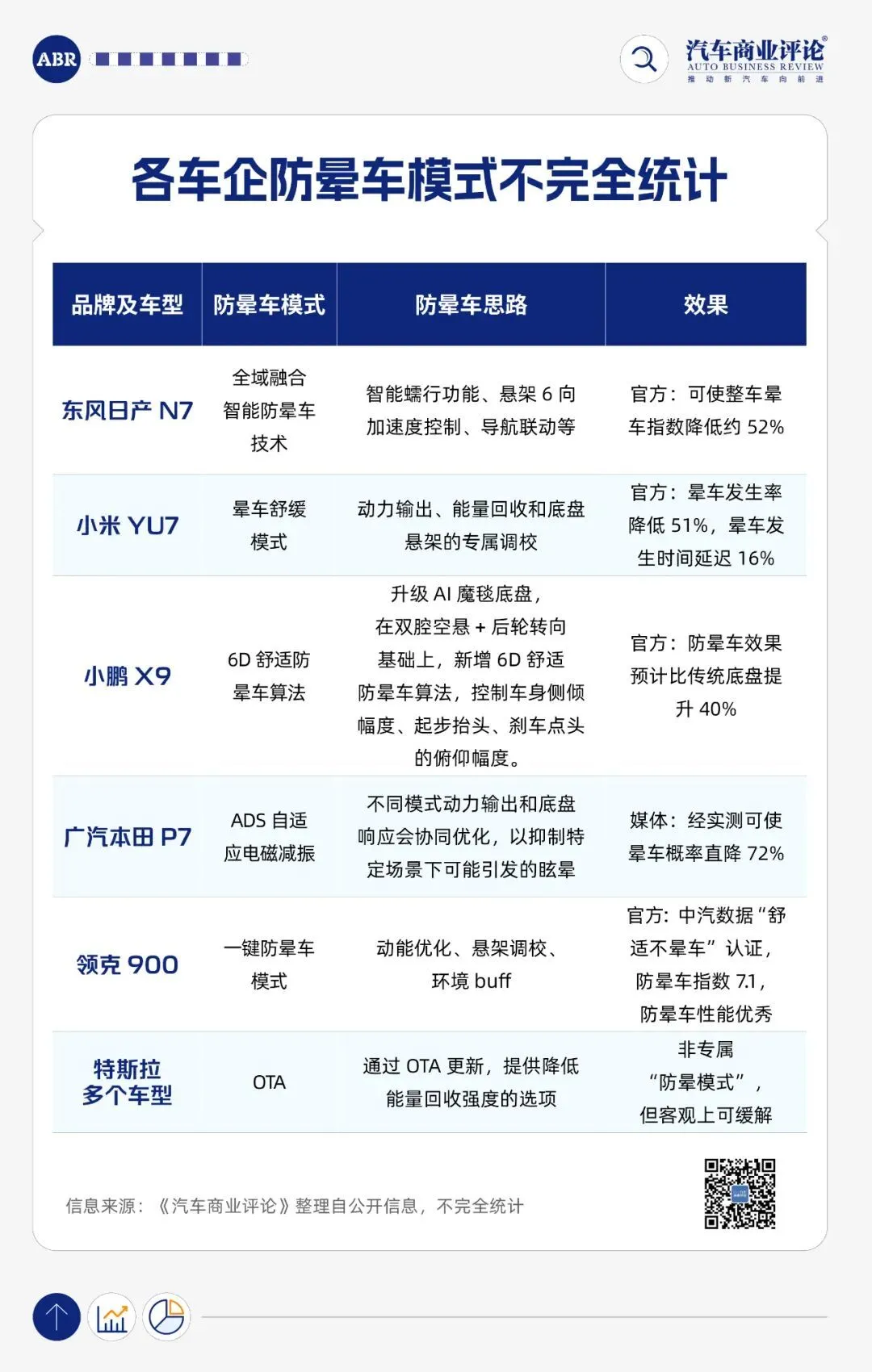

以下是《汽车商业评论》根据公开信息不完全统计的各家车企推出的防晕车模式汇总:

今年3月,东风日产在发布全新纯电平台时同步推出了行业首创的“全域智能防晕车系统”。

东风日产N7搭载这一自研防晕车模式,通过智能蠕行功能、悬架6向加速度控制、导航联动等功能,再搭配首个量产的纯天然缓晕香氛,根据官方说法,全域防晕系统可使整车晕车指数降低约52%,晕车概率拦腰斩断。

几乎在同一时间,广汽本田也不甘示弱地加入战局。今年4月,它推出旗下首款纯电SUV本田P7,除了续航和智能配置,发布会上着墨最多的就是一项号称“治愈电动眩晕症”的卖点。

广汽本田P7搭载了本田ADS自适应电磁悬挂,通过毫秒级软硬调整,把细碎振动都滤掉,同时保证一定路感,过弯侧倾也控制得比同级更出色,减震水平直追豪华车。

与此同时,P7提供了五维一体的驾驶模式,包括优选、冰雪、轻松、疾驰、专属,不同模式下,车辆的动力输出和底盘响应会协同优化,以抑制特定场景下可能引发的眩晕。

广汽本田表示,P7通过悬架动态补偿和动能回收优化双管齐下,可使晕车概率下降72%,堪称“晕车药终结者”。

自主品牌当然不甘落后。

2025款小鹏X9全系升级AI魔毯底盘,在双腔空悬和后轮转向基础上,新增6D舒适防晕车算法,防晕车效果预计比传统底盘提升40%。

小鹏汽车董事长何小鹏说,这套系统就像一位隐形的“行车管家”,当车辆在山道行驶时,算法会提前识别连续弯道,主动收紧悬挂阻尼并调整后轮转向角度,从而控制车身侧倾幅度;遇到堵车,算法也会动态调整底盘响应,控制起步抬头、刹车点头的俯仰幅度。

小米汽车雷军发布YU7时,也高调推出了“晕车舒缓模式”。他宣称,通过动力输出、能量回收和底盘悬架的专属调校,小米开发了晕车舒缓模式,该模式下加减速更舒缓、过弯更平稳,有效降低刺激感。在前期试验中,医院试验表明,晕车发生率降低51%,晕车发生时间延迟16%。

9月6日,中国长安汽车集团董事长朱华荣在第五届长安科技生态大会活动上表示,长安智能化品牌天枢智能拿到了中汽研行业首个防晕车认证——“全向防晕车理念”。

是真技术,还是营销话术

那么,防晕车技术是黑科技吗?

早在几年前,特斯拉通过OTA更新,提供了一个降低能量回收强度的选项。国内媒体干脆称之为“防晕车模式”:打开后松开电门滑行感更接近传统燃油车,动能回收力度直降50%,让乘客少受突然减速的刺激。

不少体验者表示特斯拉的能量低回收模式确实改善了乘车舒适度。“电门松一点就点刹”的电车晕眩,被这一简单的软件优化缓解了不少。马斯克并没有大张旗鼓宣传这个功能,看起来,这不是个什么大不了的技术。

轩辕智库成员、SoCar产品战略咨询创始人张晓亮提到,“无论是油车还是电车,只要坐在车辆后排,眼睛看不到远方视野,视觉信号和前庭器官的信号就会不一致了。”他认为,要解决晕车问题,技术上就是想办法让这两个信号一致。

《汽车商业评论》从上述主机厂电子电气架构工程师处了解到,目前,很多“防晕”尝试集中在三条路径:

一是让视觉线索与车身运动更一致,比如在屏幕边缘提示加速度趋势,或通过光学和成像增强远方参照;

二是抑制引发眩晕的低频振动与“无预期”加减速;

三是通过座椅、香氛等人因手段缓解症状。

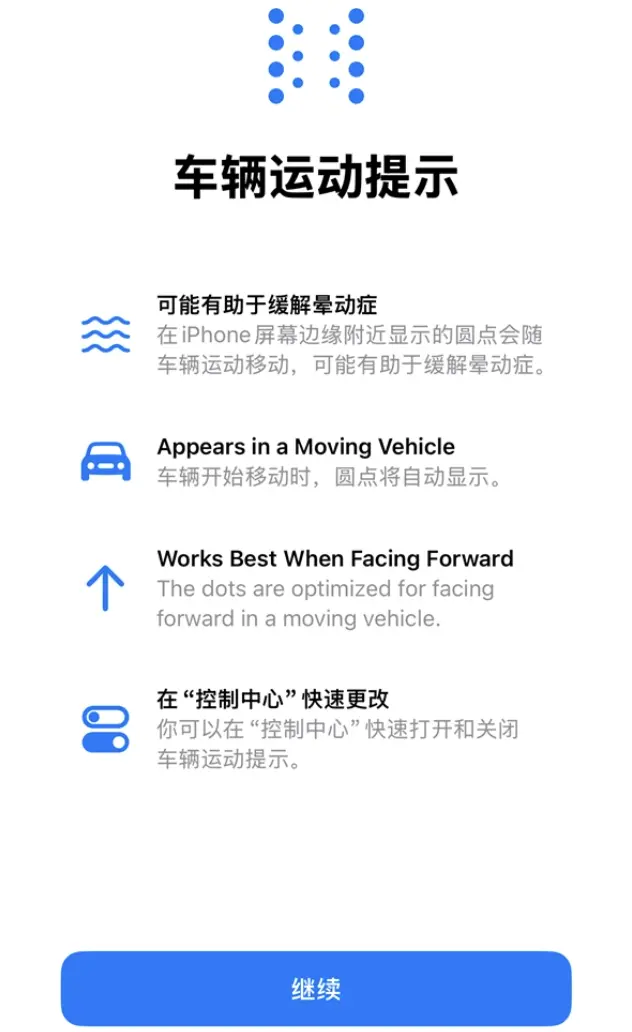

特斯拉的能量低回收模式显然属于第二条路径,而最近苹果在iOS 18推出的“Vehicle Motion Cues”则属于第一种。它通过屏幕边缘的动态点提示车辆的运动趋势,旨在降低视觉、前庭冲突,这一做法与车内光场屏等远焦成像的人因方案思路一致。

“视觉方案理论上有帮助,但个体差异很大;真正有效的,还是把突兀的感觉变可预期。”上述主机厂电子电气架构工程师告诉《汽车商业评论》,“目前市面上号称防晕车模式的大多营销属性更强,底盘调校才是关键变量,把车内乘员稳住,就能解决50%以上的问题。”

“非预期”的急加速、强回收减速与侧倾,是触发晕动症的“三连击”。他举例称,车企常见做法是在“防晕车模式”开关下,联动已存在的动力、回收、悬架参数,做一套更平缓的MAP。个别车型之所以口碑较好,往往与“座椅、悬架更偏舒适,车身姿态控制到位”有关。

对于整体行业标准,上述主机厂电子电气架构工程师认为“制定难度高、进展缓慢”,原因在于个体差异大,需医院、高校、车企长期联合采集与验证,尽管有机构牵头抗晕性能评价方法,要真正形成可操作且被广泛接受的量化指标,还需要时间。

虽然如此,从车企开始重视防晕车模式来看,《汽车商业评论》认为,下一阶段的竞争会从“参数堆料”走向“体感工程”,谁能真正用底层控制与人因设计把突兀感抹平,谁才算真正拿到舒适性的入场券。