南京航空航天大学的研究团队近日开发出一种漂浮式发电装置,能够利用雨滴直接在水面上高效采集电能。这项技术以水作为结构和电极,不仅轻便环保,还大幅降低了生产成本。

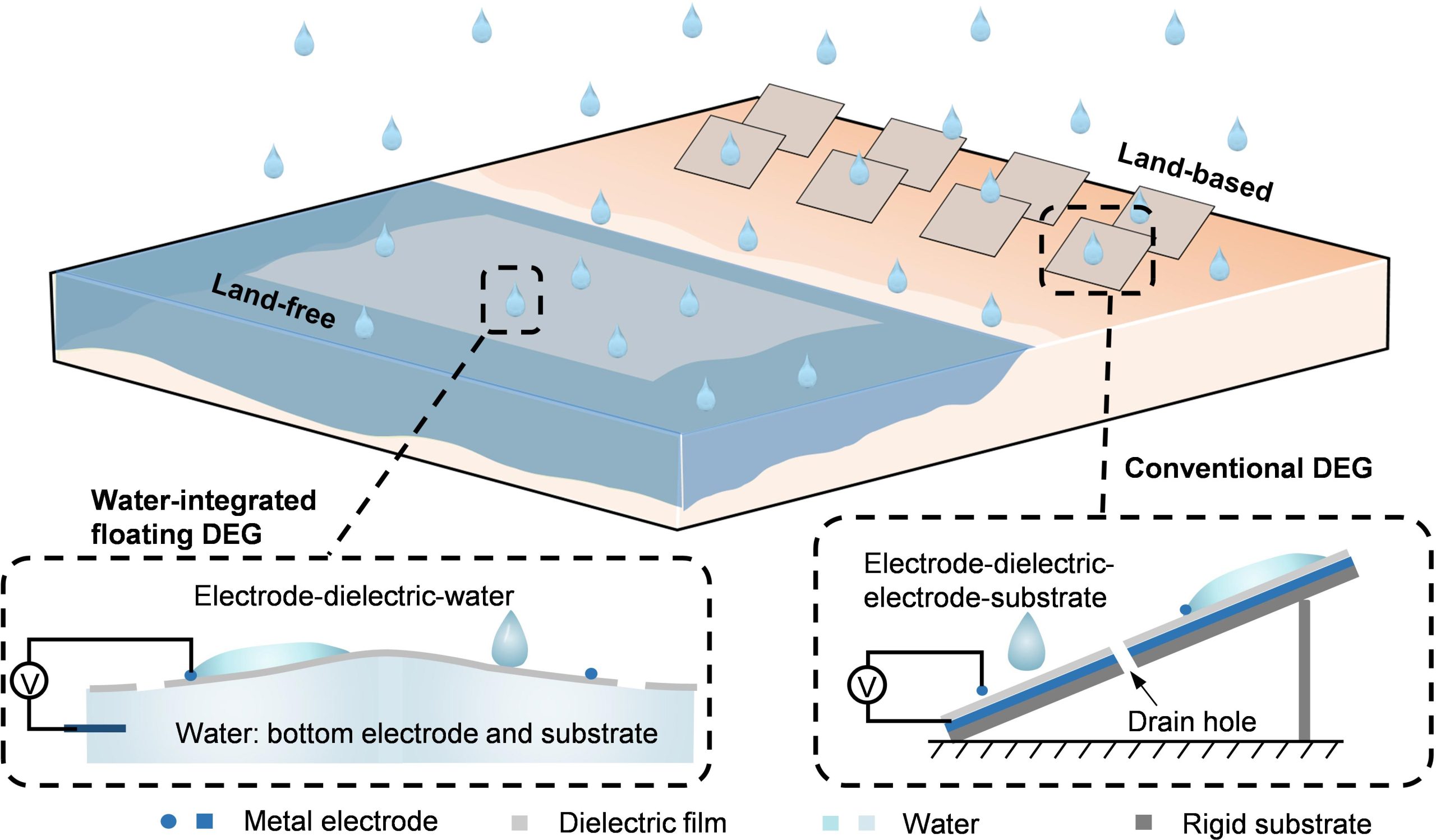

以往的雨滴发电机通常依赖于固体介质和金属电极,不但重量大、造价高,还难以实现大范围部署。新装置则充分利用水体本身:将薄膜漂浮于水面,水既充当支撑基座,也作为导电电极。与传统装置相比,新设备整体重量减轻约80%,成本降低约50%,但发电效率保持在相同水平。

在运作过程中,落在漂浮薄膜上的雨滴因水体的不可压缩性与表面张力,能稳定吸收雨滴冲击并高效扩散。水中的离子承担电荷传递,使整个系统每个雨滴可瞬时产生约250伏电压,性能媲美采用金属电极的传统设备。

耐久性方面,新型装置在各种环境下均表现稳定,包括不同温度、盐度和湖水等实际应用场景,表面薄膜的化学惰性与水体结构的自我修复能力,有效避免了一般能量装置易受损耗和污染的弊端。除此之外,团队还借助水的高表面张力设计了排水孔,实现“只排不进”的自调节排水,有效避免多余积水影响输出效率。

该装置的可扩展性尤为突出:研究人员展示了面积达0.3平方米的一体化系统,可同时点亮50颗LED灯,且数分钟内就能为电容器充电至有用电压,展示了为小型电子设备和无线传感器供电的前景。未来部署于湖泊、水库甚至沿海区域,不占用陆地资源,将成为可再生发电的新选择。

团队负责人郭万林教授表示,通过让水体同时扮演结构和电气角色,为漂浮式雨滴发电开辟了轻量化、低成本和高可扩展性的全新路径。这也为无须土地的水体发电系统补充了太阳能和风能等可再生能源,并启发了“自然集成设计”理念,将丰富的水资源直接转化为功能材料。

该成果不仅有望在雨水丰富地区为本地电网或离网应用提供分布式供能,还可用于环境监测,如水质、盐度与污染评估。研究人员也指出,虽实验室成果已具突破,但实际雨滴的尺寸与速度多变,户外大型薄膜的耐久性还有待进一步工程优化。不过,这一耐久高效原型无疑向实际应用迈出了关键一步。

编译自/ScitechDaily