2025年11月,索尼Xperia官方微信公众号自主注销,域名失效,产品页面链接中断。这一系列静默的操作与索尼中国官方曾经的“业务稳健运营”表态形成了剧烈反差。事实上,自2023年9月发布的Xperia 5V后,索尼再无新款手机在中国上市。

在中国这个全球竞争最激烈的智能手机市场,索尼手机的退场几乎无人注意,也无人在意。

在全球市场,一代日本神机也在走向陨落。

一代神机,已走进ICU

没有正式公告,也没有一句再见。

11月6日,索尼Xperia官方微信公众号主页上“该账号已自主注销,停止使用”的灰色提示成为其在华业务落幕的注脚。

更早之前,索尼Xperia的专属域名sony-xperia.com.cn因业务调整被停止使用并于8月失效,中国官网移除“手机”产品分类,余留的几款机型页面在点击后已无法链接至商品详情页。与此同时,Xperia官方微博的最后一条动态也停留在了2025年3月8日的节日祝福上。

事实上,索尼与中国的这场告别早已埋下伏笔。于2023年9月发布的Xperia 5V成为了其在中国的最后一款上市机型,后续的两款旗舰机型Xperia 1 VI和Xperia 1 VII均未推出国行版本,也未在中国大陆地区发售,官方渠道产品断供超两年。

2024年3月,索尼还曾极力否认其手机业务“退出中国市场”。

但数据不会撒谎,IDC2023年的报告就已显示,索尼在中国智能手机市场的份额已不足0.1%,早被归为“其他”类别。

在不少消费者心中,索尼手机曾被称为一代神机。索尼手机在中国市场的黄金岁月,还需追溯到“索尼爱立信”时代。

彼时,凭借Walkman系列在移动音乐领域的深入人心,以及Cyber-shot系列在手机摄影上的前瞻布局,索尼爱立信迎来了它的高光时刻,年销量一举突破1.03亿台。

然而,历史的吊诡之处在于,其最辉煌的顶点也恰恰是时代转折的起点。从2012年索尼收购爱立信股份后,索尼手机业务便开始步入一条漫长而曲折的下坡路。

彼时,已经面世四年的iPhone渐入佳境,悄然改写了移动产业的游戏规则。2012年6月12日凌晨,已是苹果CEO 的Tim Cook在其全球开发者大会上宣布,App Store下载量已经突破300亿次。仅一年内,就新增了200亿。

后来,时任索爱CEO的伯特·诺德伯格也承认,他们当时低估了那场变革的深远意义。

此后,便是节节败退。2018年7-9月,索尼手机全球销量仅160万部,比前一年同期减少180万部。2018财年二季度,移动通讯业务销售额为1178亿日元,亏损高达298亿日元,成为索尼集团所有业务部门中唯一亏损的部门。

现如今,除了在中国业务的事实性死亡,索尼手机在日本本土市场还保持着一定的活跃度,但也岌岌可危,已从2022年的10.81%下滑至3.96%。

跟不上时代的“古董”

危机的种子,往往埋藏在其成功的基因里。索尼信奉的是一种“硬件驱动”的产品哲学,其对技术本身有着近乎偏执的追求。

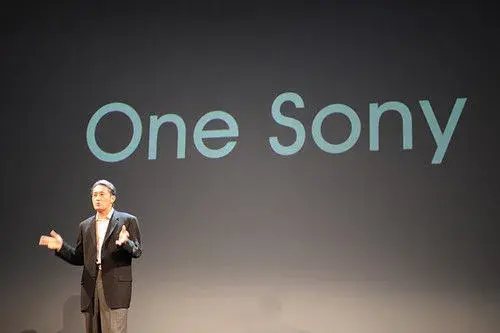

2012年,索尼完成对爱立信所持50%股份的收购后,彻底收回了其在手机业务上的“主权”,索尼爱立信由此成为集团全资子公司,并更名为索尼移动通讯。更重要的是,Xperia产品线被正式纳入时任CEO平井一夫力推的“One Sony”战略框架之下。该战略起初雄心勃勃,想要打破内部壁垒,将散落在游戏、音乐、影视、半导体等各部门的技术优势熔于一炉。作为最贴近消费者的终端,手机业务被寄予厚望。

2013年问世的Xperia Z1,以其硬核的工业设计(如无刘海直屏、保留3.5mm耳机孔)和卓越的影像性能,一度成为中国科技爱好者追捧的对象。在“One Sony”战略的资源加持下,该系列于2014财年达到了约4000万台全球销量的历史峰值。

然而,智能手机市场的竞争,尤其是中国市场,早已转向以用户场景为中心的体验竞争。当对手们在快充、AI美颜等本土化需求上持续创新时,索尼对屏幕形态和影像风格的坚持,被视为一种不合时宜的“固执”。

其接近原生的系统在便捷功能上的缺失,以及高高在上的定价(如Xperia 5 V的6499元起),最终让那句“索尼手机很好,但它不懂中国用户想要什么”的评价走红,随后索尼逐渐慢慢淡出中国市场。

溃败的进程是残酷的。就在中国本土手机军团高歌猛进之时,索尼手机的全球销量从2015年的约2500万台,暴跌至2019年的约300万台,四年间蒸发近九成。

即便索尼在2022年试图通过与魅族合作来补课本地化,但流于表面的“应用预装”并未能带来系统级的体验革新,终究回天乏术。

因此,从2023年Xperia 5 V成为绝唱,到2025年一系列官方渠道的悄然关闭,这一切都不是突发事件,而是一场早已写好结局的慢性“自杀”。

索尼消费电子迷失的20年

据《死于技术:索尼衰亡启示》一书描述,自斯金格担任CEO以来,索尼便开始默认放弃电子业务,计划转型为一家涵盖内容及网络业务的娱乐公司。斯金格及其追随的高管们认为,“数码时代到来后,技术差距就小了,从而得出硬件不能确保利润的观点”。他们甚至认为“家电、手机等硬件只不过是连接网络的终端,更有价值的是网络业务与构筑网络业务的商业模式”。

如今,在全球市场上,索尼的影音和游戏部门业务还在主流视野里,但电视和手机却接连步入ICU。

其中,在等离子与液晶显示技术的世纪之争中押错宝,被视为索尼由盛转衰的一个决定性转折点。彼时,索尼凭借其特丽珑技术在家用显示领域建立的霸权,使其对等离子的画质优势抱有近乎偏执的自信,并为此投入了巨大的技术与资本。

战略上的误判,不仅让索尼承受了巨额亏损,更致命的是,它让这位“消费电子之王”在长达数年的电视产业核心竞争中失去了主导权。

如今,在中国市场,索尼电视的整体份额已萎缩至个位数,与海信、TCL等国产头部品牌差距巨大。今年以来,市场陆续传出索尼电视在中国市场可能要开始一轮产品经营策略调整,随后更具性价比的3系新品被推出。索尼电视还在努力避免重蹈三星、LG的覆辙,但如今看起来,也可能是徒劳。国产品牌阵营已占据绝对主导地位,其头部品牌的销量规模,让这些昔日巨头难以企及。

手机业务的慢性死亡亦如是。一方面,在于其“工程师思维”与市场需求的脱节,对硬件偏执,却不注重软件服务,让消费者无法理解。另一方面,也在于中国诞生了一批强劲的对手。

索尼手机在中国市场的退场,标志着消费电子行业一个时代的终结。那些年排队购买Walkman手机的热情,为Xperia Z系列工业设计惊艳的瞬间,已经成为了消费者的历史记忆。

但神奇的是,嘴硬的索尼似乎始终不愿意面对现实。

针对早前的“手机业务退出中国”传闻,索尼中国曾在去年3月回应称,包括手机业务在内的在华业务“正在稳健运营当中”,并称中国是“最重要的海外市场之一”。如今主要宣发渠道的主动注销,引发了外界对其中国市场策略的新一轮猜测。

然而,就在国内渠道收缩的同时,索尼的全球手机研发并未停滞。据科技媒体 The Walkman Blog近日披露,索尼正规划两款Android新机——旗舰级的 Xperia 1 VIII 和中端的Xperia 10VIII,预计将在2026年正式发布。

市场从不怀旧,它只向前。索尼在音频和影像领域的高光表现与手机业务的黯然退场形成鲜明对比。 游戏、音乐、影视已成为索尼的三大支柱,占集团收入六成以上。

即便索尼未来重返中国手机市场,它也必然是一个截然不同的索尼——不再依靠硬件单打独斗,而是整合其影音、游戏、传感器的综合生态。对于曾经的“索粉”而言,那些年排队购买Walkman手机的狂热,为Xperia Z系列工业设计惊艳的瞬间,已随时代洪流而去。索尼手机,早已无人在意。